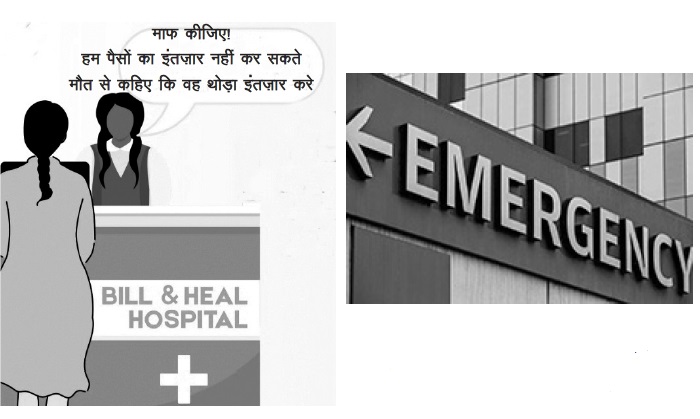

जब सिर्फ पैसों के कारण आपात स्थिति में इलाज नहीं दिया जाता, तो कई बार जान चली जाती है। यह लेख ऐसे ही कुछ बेहद ज़रूरी मामलों को सामने लाता है और सख्त नियमों और उन्हें सही तरीके से लागू करने की मांग करता है, ताकि संकट के समय किसी को भी इलाज से वंचित न किया जाए।

कुछ ही महीने पहले पुणे में एक बहुत दुखद घटना घटी। एक गर्भवती महिला, जिसे पहले से ही गंभीर स्थिति में माना गया था और जो समय से पहले जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली थी, उसे पुणे के जाने-माने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल लाया गया। लेकिन इलाज शुरू करने के लिए अस्पताल ने 10 लाख रुपए एडवांस जमा करने की मांग की।

परिवार ने इलाज के लिए गुहार लगाई और भरोसा दिलाया कि थोड़ी देर में पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन अस्पताल ने पैसे के बिना इलाज शुरू करने से मना कर दिया। इससे कीमती समय बर्बाद हुआ और महिला को दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां उसने जुड़वां लड़कियों को जन्म तो दिया, लेकिन उसकी खुद की जान नहीं बच सकी।

बेवजह देरी

जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मातृत्व मृत्यु रोकने की बात होती है, तो अक्सर ‘थ्री डिले मॉडल’ (तीन देरियों) का ज़िक्र होता है। इस मॉडल से यह समझने में मदद मिलती है कि इलाज में किस-किस स्तर पर होने वाली देरी मां की जान ले सकती है।

सबसे पहली देरी होती है घर में - जब परिवार यह तय करने में समय लगाता है कि इलाज करवाना है या नहीं। दूसरी देरी होती है अस्पताल तक पहुंचने में - जब रास्ते की दूरी, खराब सड़कें या परिवहन की समस्या आड़े आती है। तीसरी देरी तब होती है जब मरीज़ अस्पताल पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां स्टाफ की कमी, ज़रूरी साधनों के अभाव या तंत्र की लापरवाही के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

हालांकि यह मॉडल आम तौर पर गर्भवती महिलाओं के इलाज के संदर्भ में लागू किया जाता है, लेकिन इसे हर उस आपात स्थिति पर लागू किया जा सकता है जहां समय पर इलाज न मिलने से मरीज़ की जान जा सकती है।

हमारे देश में तीसरे प्रकार की देरी से होने वाली मौतें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखी जाती हैं, जहां न तो अस्पताल होते हैं और न ही स्टाफ। लेकिन यह मामला एक चौंकाने वाला शहरी उदाहरण है, जहां देरी का कारण सुविधाओं की कमी नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों की कॉर्पोरेट सख्ती थी।

यह जानते हुए भी कि महिला की हालत बेहद गंभीर थी, अस्पताल ने सिर्फ पैसों की वजह से इलाज करने से मना कर दिया। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस बात को सामने लाएं कि जो बड़े निजी अस्पताल सरकारी छूट और सुविधाएं लेते हैं, वे आपात स्थिति में ज़रूरतमंद मरीज़ों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कैसे कई बार वित्तीय हित मरीज़ की देखभाल और सुरक्षा से ज़्यादा अहम हो जाते हैं।

मेरा निजी अनुभव

उपरोक्त खबर को पढ़ने के बाद मुझे भी अपना एक हालिया अनुभव साझा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो यह दिखाता है कि निजी अस्पतालों में नीतियों में बदलाव और जवाबदेही कितनी ज़रूरी है।

मेरी पत्नी को एक्टोपिक प्रेग्नेंसी (जिसमें गर्भधारण गर्भाशय की बजाय किसी अन्य स्थान पर हो जाता है और यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है) की स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा था, इसलिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। मैंने सारे ज़रूरी दस्तावेज़ तुरंत जमा कर दिए। बताया गया कि बीमा क्लेम की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मंज़ूरी में लगभग तीन घंटे लगेंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक 25,000 रुपए एडवांस में नहीं दिए जाते, सर्जरी शुरू नहीं होगी।

मेरे लिए पैसा देना मुश्किल नहीं था, फिर भी मैंने पूछा कि जब कैशलेस सुविधा है तो क्या पैसे मिलने के लिए तीन घंटे का इंतज़ार नहीं किया जा सकता? जवाब मिला कि सर्जरी तभी शुरू होगी जब कैशलेस क्लेम मंज़ूर हो जाएगा। मैंने बार-बार समझाया कि यह इमरजेंसी है, लेकिन बिलिंग विभाग ने कोई नरमी नहीं दिखाई। आखिरकार मैंने एडवांस राशि दी, सर्जरी हुई और जैसा अनुमान था, क्लेम भी मंज़ूर हो गया। पत्नी की छुट्टी के बाद जमा की गई राशि लौटा दी गई। लेकिन इस अनुभव ने मेरे ज़ेहन में कई सवाल छोड़ दिए।

यदि उस समय मेरे पास 25,000 रुपए न होते तो क्या मेरी पत्नी की सर्जरी टल जाती, जबकि मैंने कैशलेस इलाज के लिए सारे ज़रूरी दस्तावेज़ जमा कर दिए थे? और यदि देरी से उनकी सेहत को नुकसान होता, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता?

आपात स्थिति में इन प्रक्रियाओं की बजाय अस्पताल इलाज को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? जब मरीज़ को सर्जरी या गंभीर इलाज की ज़रूरत है और वह 2–3 दिन अस्पताल में रहने वाला है, और 25,000 रुपए की एडवांस राशि बहुत बड़ी नहीं है, खासकर तब जब अस्पताल कैशलेस सुविधा वाला है और बीमा से पैसा मिलने ही वाला है। फिर भी इलाज शुरू करने से पहले इतनी बेरहमी से एडवांस की मांग क्यों? इलाज में देरी जान ले सकती है। क्या ऐसी स्थिति में इंसानियत और सहयोग की भावना ज़रूरी नहीं है?

आपात समय में मरीज़ के परिवारजन घबराए होते हैं और कभी-कभी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। ऐसे मौके पर क्या अस्पताल को थोड़ी नरमी नहीं दिखानी चाहिए? मरीज़ की जान से जुड़ी स्थिति में अस्पताल इतनी कठोर नीति क्यों अपनाते हैं? और आखिर किसने निजी अस्पतालों को यह हक दिया कि वे मरीज़ की जान को इस तरह जोखिम में डालें?

वैसे कैशलेस क्लेम को मंज़ूरी मिल गई थी, और जो पैसे मैंने एडवांस में दिए थे, वो पैसे मुझे तुरंत नहीं मिले थे। यहां मुझसे एक ग्राहक के तौर पर उम्मीद की गई थी कि मैं अस्पताल की आंतरिक प्रक्रिया के साथ सहयोग करूं। लेकिन क्या अस्पतालों द्वारा एडवांस राशि तुरंत जमा करवाने के नियम में ढील नहीं दी जानी चाहिए, खासकर इमरजेंसी की स्थिति में? क्या मरीज़ के परिजनों की यह उम्मीद गलत है कि ऐसी स्थिति में अस्पताल थोड़ा लचीलापन दिखाए?

यहां साफ तौर पर असंतुलन है; जहां मरीज़ से तो उम्मीद की जाती है कि वह अस्पताल की प्रक्रियाओं का सम्मान करे, लेकिन अस्पताल मरीज़ की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ कर देता है।

बेशक, अस्पताल यह तर्क दे सकते हैं कि कहीं मरीज़ बिना बिल चुकाए भाग न जाए। लेकिन फिर भी, खास तौर पर आपात स्थिति में, अस्पताल को सबसे पहले इलाज को प्राथमिकता देनी चाहिए और वित्तीय औपचारिकताओं को थोड़ी देर के लिए मुल्तवी कर देना चाहिए।

टुकड़ा-टुकड़ा सुधार

गर्भवती महिला की मौत के बाद हुए विरोध के चलते, अब पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल ने यह फैसला लिया है कि इमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों से अब एडवांस जमा करने की मांग नहीं की जाएगी और इलाज को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों, इसके लिए वे कुछ ठोस कदम उठाएंगे। पुणे महानगरपालिका (PMC) ने भी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और मेडिकल संस्थानों को एक पत्र जारी करके उन्हें बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1949 और महाराष्ट्र सरकार की 14 जनवरी 2021 की अधिसूचना के नियमों का पालन करने की कानूनी ज़िम्मेदारी याद दिलाई।

भारत में मातृ मृत्यु को रोकना एक प्रमुख जन स्वास्थ्य मुद्दा है। इसी वजह से यह घटना सुर्खियों में आई और राजनीतिक व प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी तेज़ हुई। लेकिन मुमकिन है कि गर्भावस्था से इतर इमरजेंसी मामलों में भी निजी अस्पतालों का रवैया ऐसा ही लापरवाह रहता हो।

कोविड-19 महामारी के दौरान कई घटनाओं से यह पता चला कि मरीज़ों को समय पर इमरजेंसी इलाज नहीं मिला, खासकर निजी अस्पतालों की नीतियों और सीमाओं के कारण।

हालांकि यह बताने के लिए कोई ठोस मेडिकल आंकड़े नहीं हैं कि कितने मरीज़ों को सिर्फ एडवांस जमा न कर पाने की वजह से इलाज से वंचित किया गया, लेकिन अखबारों में बार-बार ऐसी खबरें छपती रही हैं, जिससे साफ है कि यह समस्या देश के कई हिस्सों में देखी जा रही है। ऐसे ही कुछ और मामले हैं - जैसे पुणे में एक मरीज़ को दिल का दौरा पड़ने के बाद भी इलाज नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में एक मरीज़ को चार अस्पतालों ने इलाज देने से मना कर दिया, जिससे उसकी रास्ते में ही मौत हो गई।

कानूनी व्यवस्था है लेकिन अमल नहीं

इमरजेंसी इलाज केवल एक स्वास्थ्य ज़रूरत नहीं, बल्कि मरीज़ का संवैधानिक अधिकार भी है। यदि निजी अस्पताल संवेदनशीलता और सहानुभूति नहीं दिखाते, तो सरकार को सख्त नीतियां और कानूनी कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे अस्पतालों में भी इमरजेंसी इलाज सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हर सरकारी और निजी अस्पताल की ज़िम्मेदारी है कि वह घायल या इमरजेंसी मरीज़ को ज़रूरी प्राथमिक इलाज दे। यह इलाज बिना किसी एडवांस या भुगतान की मांग के शुरू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरजेंसी इलाज पाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।

इसके अलावा, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 के तहत भी इमरजेंसी सेवा देना अनिवार्य है। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी किए गए मेडिकल एथिक्स कोड 2002 (संशोधित 2016) के अनुसार भी डॉक्टरों को इमरजेंसी में मरीज़ का इलाज करना अनिवार्य है।

कई राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी नीतियां बनाई हैं। असम सरकार ने यह अनिवार्य किया है कि सभी निजी अस्पतालों को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में पहले 24 घंटे तक मरीज़ को मुफ्त इलाज देना होगा। यह सुविधा असम पब्लिक हेल्थ बिल, 2010 का हिस्सा है, जिसे राज्य विधानसभा ने पारित किया था और यह देश में एक अहम कानून माना जाता है। इसी तरह कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में भी अच्छी पहल की गई है - यहां कम से कम सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में निजी अस्पतालों को निशुल्क इमरजेंसी इलाज देना होता है।

लेकिन दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल का हालिया मामला और प्रेस में रिपोर्ट हुए कई दूसरे मामले यह दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट का पालन बहुत जगहों पर नहीं हो रहा है।

आंकड़े, रिपोर्टिंग और सुधार

आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि भारत में निजी अस्पतालों द्वारा किसी भी कारण से इमरजेंसी इलाज से इन्कार किए जाने से जुड़े आंकड़े एकत्र करने की एक व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए कई स्तरों पर प्रयास जरूरी होंगे - जैसे सख्त नियम, सामुदायिक रिपोर्टिंग और निगरानी व्यवस्था।

इस तरह की रिपोर्टिंग का एक अच्छा उदाहरण क्रोएशिया में देखा गया है; जहां मरीज़ को यदि इमरजेंसी इलाज से वंचित किया गया हो तो वे इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय को कर सकते हैं। 2017 से 2018 के बीच वहां 289 शिकायतें दर्ज हुईं, जो सेकंडरी और टर्शियरी हेल्थकेयर संस्थानों में गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करती हैं।

इस तरह का डैटा हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज से इन्कार किस वजह से होता है और इससे भविष्य में नीति और सुधारों के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

साथ ही, सभी स्वास्थ्यकर्मियों, चाहे वे डॉक्टर हों या गैर-चिकित्सा कर्मचारी जैसे रिसेप्शनिस्ट, बिलिंग स्टाफ, और सिक्योरिटी गार्ड, को इमरजेंसी इलाज से जुड़ी कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारियों की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, ताकि प्रशासनिक अड़चनों के कारण होने वाली देरी को रोका जा सके।

ऐसे अस्पताल जो इमरजेंसी इलाज के नियमों व दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सख्त सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए। सज़ा में जुर्माना, लाइसेंस निलंबन, और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से बाहर करना शामिल हो सकता है।

इसके साथ ही, एक तत्काल शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए, जैसे 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन और राज्य-स्तरीय ऑनलाइन पोर्टल, जहां मरीज़ या उनके परिजन इमरजेंसी में इलाज से इन्कार या देरी की शिकायत तुरंत कर सकें। इस प्रणाली को ज़िला स्तर पर एक सक्षम मेडिकल अधिकारी के माध्यम से चलाया जाना चाहिए, जिसे जांच करने और त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार हो।

इन सभी प्रयासों से नियमों के पालन की आदत, जनता का भरोसा, और सभी के लिए इमरजेंसी इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है।

इंसानियत के नाते, संकट में फंसे हर व्यक्ति को सहारा मिलना चाहिए। हर अस्पताल - सरकारी, निजी या चैरिटेबल - में हर हाल में इमरजेंसी इलाज तक पहुंच हर व्यक्ति का अधिकार बनना चाहिए। (स्रोत फीचर्स)