लेखक : रिनचिन

अनुवाद : रुस्तम सिंह एवं तेजी ग्रोवर [Hindi PDF, 153kB]

माहवारी संबंधी धारणाएं और महिलाओं पर थोपी गई पाबंदियां काफी समय से चर्चा का विषय रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी धारणाओं और पाबंदियों का संबंध धर्म से है, इनकी जड़ें पितृसत्ता में हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ अन्य लोग इनकी वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश करते हैं: जैसे हार्मोन्स का प्रभाव, आराम करने की आवश्यकता वगैरह। इन परस्पर विरोधी विचारों के मद्देनज़र हमने इस मुद्दे की जांच-पड़ताल करने का फैसला किया। किसी विचार विशेष का समर्थन नहीं, सिर्फ खोजबीन करना हमारा लक्ष्य था। उद्देश्य तो सबका अलग-अलग हो सकता है: इन मान्यताओं का खंडन करना, अपनी मान्यताओं की पुष्टि करना या शायद इन पर विचार की शुरुआत करना।

माहवारी संबंधी धारणाएं और महिलाओं पर थोपी गई पाबंदियां काफी समय से चर्चा का विषय रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी धारणाओं और पाबंदियों का संबंध धर्म से है, इनकी जड़ें पितृसत्ता में हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ अन्य लोग इनकी वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश करते हैं: जैसे हार्मोन्स का प्रभाव, आराम करने की आवश्यकता वगैरह। इन परस्पर विरोधी विचारों के मद्देनज़र हमने इस मुद्दे की जांच-पड़ताल करने का फैसला किया। किसी विचार विशेष का समर्थन नहीं, सिर्फ खोजबीन करना हमारा लक्ष्य था। उद्देश्य तो सबका अलग-अलग हो सकता है: इन मान्यताओं का खंडन करना, अपनी मान्यताओं की पुष्टि करना या शायद इन पर विचार की शुरुआत करना।

प्रशिक्षण के दौरान दोपहर के खोजबीन सत्र में हमने इस मुद्दे को जांच पड़ताल के एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया। इसे सामने रखते हुए थोड़ी घबराहट थी, थोड़ा अनिश्चय-सा था। लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? वे कैसे लेंगे इसे? क्या बहस बहुत तल्ख हो जाएगी? कहीं महिलाओं को लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा? मेरे मन में कुछ और संशय भी था। जैसे इन विश्वासों की जांच-पड़ताल करने का मतलब यह तो नहीं लगाया जाएगा कि इनमें से कुछ धारणाएं सच हो सकती हैं?

प्रोजेक्ट्स की चर्चा के दौरान अन्य विषयों के साथ इस विषय को भी रखा गया। प्रत्येक शिक्षक को इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट चुनना था। एक शिक्षक ने सुझाव दिया कि चूंकि इन अंधविश्वासों ने औरतों को इतनी हानि पहुंचाई है, हम सब लोगों को मिलकर इन मिथकों को हमेशा-हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। उनका विचार था कि अगर इन प्रयोगों का ‘सकारात्मक निष्कर्ष’ निकलता है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि इन ‘पाबंदियों’ को व्यवहार में नहीं लाएंंगे। मैं सोच रही थी इस दो टूक बात का असर अच्छा होगा या बुरा। क्या लोग सोचेंगे कि यह मुद्दा हमने इसलिए रखा है कि हम लोगों को बदल दें, उन्हें ‘नारीवाद’ की घुट्टी पिला दें? क्या इस वजह से कुछ लोग दूर छिटक जाएंगे? या क्या वही लोग आगे आएंगे जो इन पाबंदियों को पहले से ही अन्यायपूर्ण मानते हैं और सिर्फ अपने तर्कों की पुष्टि करना चाहते हैं?

उनकी जिज्ञासाएं

हमने देखा कि हमारे समूह में छ: आदमी और दो औरतें थीं। बाद में चार लोग और जुड़ गए। मैं हैरान थी कि आदमी ज़्यादा थे। शुरुआत इस बात से हुई कि अलग-अलग लोग इस समूह में क्यों शामिल हुए हैं। कारण कई तरह के थे: “मैं इस सब में विश्वास नहीं करता और ज़्यादा सीखना चाहता हूं ताकि बेहतर तर्क प्रस्तुत कर सकूं।”, “मैं इन विश्वासों में से निकल जाना चाहता हूं।”, “मैं इस सब में और इसकी सच्चाई में विश्वास करता हूं, और कुछ और जानना चाहता हूं।” सभी लोग इन मिथकों को खत्म करने नहीं आए थे। कुछ लोग कट्टर विश्वास लेकर आए थे और चाहते थे कि प्रयोग द्वारा उनकी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी जाए।

“मैं जानना चाहती हूं कि इन गलत धारणाओं की शुरुआत कैसे हुई होगी, क्योंकि औरतों के मुद्दों में मेरी गहरी दिलचस्पी है।”

“और जानकारी चाहिए इसके बारे में।”

“जहां लोगों को जानकारी नहीं होती, वहां औरतों को बहुत दिक्कत होती है। मैं इसे तोड़ना चाहता हूं।”

“जहां मैं रहता हूं वहां तो माहवारी में औरतों को पास आने भी नहीं देते। इस अंधविश्वास को तोड़ने की ज़रूरत है।”

“कई लोग इस भावना को बहुत ठोस रूप से मानते हैं, पर इसे तोड़ने के लिए मेरे पास कोई ठोस तर्क नहीं हैं।”

अधिकांश लोगों ने कहा वे माहवारी संबंधी पाबंदियों का पालन किसी न किसी रूप में करते थे।

“सब कुछ करती हूं पर भगवान के पास नहीं जाती।”

“मैं माहवारी में किसी औरत के हाथ का खाना नहीं खाता।”

“मैं तो नहीं मानती, और मैं त्रस्त भी बहुत हूं इस छुआछूत से। पर खुद के मन से डर नहीं जाता। पिछली बार मैंने लड़कर पापड़ बनाए, और वो सब लाल पड़ गए, अब समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या बोलूं।”

“मैंने प्रसाद भी खाया था एक बार जब मैं माहवारी से थी, पर मुझे उल्टियां हो गईं। अब मैं क्या करूं? समझ में तो आता है कि ये सब गलत है पर जो हो रहा है उसका क्या करूं?”

मान्यताएं और अनुभव

इसके बाद माहवारी संबंधी मान्यताओं की चर्चा हुई। ज़्यादातर लोगों ने अपने-अपने अनुभवों के आधार पर कई बातें बताईं:

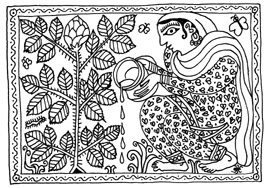

- अगर माहवारी में औरतें पौधों को पानी देती हैं तो पौधे सूख जाते हैं, खासकर तुलसी, गुलाब और छुई-मुई।

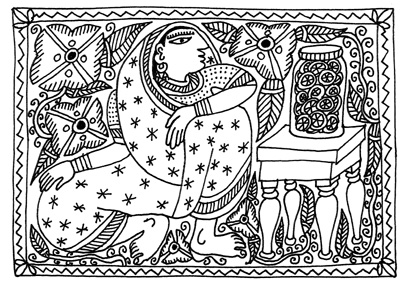

- पापड़ और अचार खराब हो जाते हैं।

- प्रसाद नहीं खाना चाहिए।

- भगवान के पास नहीं जाना चाहिए।

- छोटे बच्चों को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें दस्त लग जाते हैं।

- कपड़े-बर्तन नहीं छूना चाहिए।

- लोगों को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए।

- पति और घर के दूसरे लोगों को नहीं छूना चाहिए।

- माहवारी वाली महिला की छाया सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है।

हमने इन मान्यताओं को दो श्रेणियों में बांटा - इस आधार पर कि उनकी जांच-पड़ताल हो सकती है या नहीं। ऐसा करने के लिए हमने इस तरह के सवाल पूछे - अगर इस पाबंदी को न माना जाए, तो क्या होगा? मतलब कोई कार्य करने पर प्रत्यक्ष रूप से क्या असर दिखेगा? जैसे, पानी को छूने से क्या होगा? या पौधों को, लोगों को, देवी-देवताओं को छूने से, माहवारी में प्रसाद खाने से क्या हो जाता है? मकसद यह तय करने का था कि ऐसा क्या है जो ठोस और प्रत्यक्ष है, जिसकी खोजबीन हम कर सकते हैं; और ऐसा क्या है जो उन आस्थाओं पर टिका है, जिनकी जांच-पड़ताल कम-से-कम वैज्ञानिक ढंग से तो नहीं की जा सकती? मन्दिर में न जाना, देवी-देवताओं को न छूना, फर्श पर अलग सोना इत्यादि को हम दूसरी श्रेणी में डालते हैं। ये कुछ हद तक जातियों के साथ जुड़ी शुद्धता और अशुद्धता की धारणाओं के समान लगते हैं हालांकि उससे भिन्न भी हैं।

मानव वैज्ञानिक व समाज वैज्ञानिक आधारों पर इन मान्यताओं की जड़ें खोजने की कोशिश की जा सकती थी लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ उन्हीं मान्यताओं पर ध्यान दिया जिन्हें प्रयोग करके परखा जा सकता था।

इस आधार पर हमने फैसला किया कि हम निम्नलिखित मान्यताओं की जांच करेंगे:

- ऐसा माना जाता है कि रजस्वला औरत सींचे तो पौधे सूख जाते हैं।

- माहवारी के दौरान औरत अचार बनाए या छू ले तो अचार खराब हो जाता है।

- रजस्वला औरतों द्वारा बनाए गए पापड़ ज़्यादा लाल हो जाते हैं।

- कुछ लोग माहवारी वाली महिला के स्पर्श से बीमार पड़ जाते हैं।

कुछ लोगों के अनुभव एकदम अलग थे। दो-एक औरतों ने कहा कि वे अपने सभी पौधों को सींचती हैंं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे माहवारी में हैं या नहीं। एक औरत ने बताया कि उसके पापड़ लाल हो गए थे। उस पर सवाल दागे गए। क्या पापड़ और कभी लाल नहीं पड़ते? हममें से कइयों ने बताया कि अचार इसलिए भी खराब हो जाते हैं कि गीला चम्मच डाल दिया, ढक्कन बंद नहीं किया, या फिर बनाने में ही कुछ गलती हो सकती है।

खाद्य सामग्री बनाने वाले उद्योगों के बारे में चर्चा हुई, जिनमें ज़्यादातर औरतें ही काम करती हैं। माहवारी के दौरान तो छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर कैसे चलता है? (दरअसल हमने कोशिश की थी कि इस विषय में कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन हम सफल नहीं हुए।)

दो-एक औरतों का कहना था कि वे हर समय ये चीज़ें बनाती हैं और वे कभी खराब नहीं होतीं। बार-बार बनाकर वे कुशल हो गई हैं। उन्होंने पापड़, अचार वगैरह के खराब हो जाने के कई कारणों को पहचान कर दूर कर लिया है। तो तय हुआ कि पापड़ और अचार बनाकर देखें, क्या होता है।

इसी बीच किसी ने सवाल उछाल दिया, “अगर प्रयोग करके देखने से ये मान्यताएं सही सिद्ध हो जाती हैं, तो?” तुरन्त एक जवाबी सवाल हुआ, “अगर ये प्रयोग सिद्ध कर देते हैं कि मान्यताएं गलत हैं, तो? क्या आप माहवारी वाली महिला के हाथ का खाना खा लेंगे?”

“नहीं, यह मेरा विश्वास है। मैं नहीं छोड़ सकता इसे। ऐसा करना बहुत कठिन है।”

दूसरे लोगों ने सिर हिलाया। फिर एक व्यक्ति बुदबुदाया, “शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएं।”

“क्या कारण हो सकता है? माहवारी में औरत अचानक ऐसी ज़बरदस्त विनाशकारी ताकत कैसे हासिल कर लेती है? क्या उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, या फिर पानी के, या फिर ऐसी किसी भी चीज़ के जिसे वह छू लेती है? हमें देखना पड़ेगा।”

“मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रयोग करके देखो तो जो भी हम लोग कह रहे हैं, वह सिद्ध हो जाएगा। मैं जानती हूं क्योंकि मैंने पौधों को सींंचा है, पापड़ बनाए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए करके देखते हैं।”

इन सारे महत्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्नों की पृष्ठभूमि में चार प्रयोग करने का फैसला हुआ। चार टोलियां बन गईं। प्रत्येक टोली ने अपने-अपने प्रयोग की चर्चा कर उसकी योजना बनाई और पूरे समूह के सामने प्रस्तुत की।

सवाल 1

क्या माहवारी के दौरान महिलाओं द्वारा सींचे जाने पर पौधे (खासकर तुलसी और गुलाब) सूख जाते हैं?

क्या माहवारी के दौरान महिलाओं द्वारा सींचे जाने पर पौधे (खासकर तुलसी और गुलाब) सूख जाते हैं?

यह एक ऐसी मान्यता थी जिसे हमारे समूह के कई लोग जानते थे और तीन लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा होते हुए देखा भी है। तुलसी, गुलाब और छुई-मुई को लेकर धारणाएं ज़्यादा दृढ थीं।

प्रयोग : तुलसी और गुलाब के दो-दो पौधे चुनकर एक-एक की सिंचाई माहवारी वाली महिला से और दूसरे की सिंचाई ऐसी महिला से करवाना जिन्हें माहवारी नहीं हो रही है।

सावधानी : इस बात का ध्यान रखा गया कि बाकी मामलों में पौधे एक समान हों, जैसे, दोनों पौधे एक ही जगह, एक-सी ज़मीन में उगाए गए हों और पास-पास हों, दोनों पौधे एक जैसे लम्बे हों, घने और स्वस्थ हों।

दोनों तरह के पौधों में से एक को ‘तुलना के लिए’ और दूसरे को ‘प्रायोगिक’ निर्धारित करके उन पर यह चिप्पी लगा दी गई।

‘प्रायोगिक’ पौधों की सिंचाई माहवारी वाली महिला द्वारा और ‘तुलना के लिए’ पौधे की सिंचाई बगैर माहवारी वाली महिला द्वारा की गई। यह तय किया गया था कि तीन दिन तक पौधों का अवलोकन किया जाएगा और निष्कर्ष रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। सवाल 2

सवाल 2

अचार बनाने या रखने के दौरान किसी भी समय माहवारी वाली औरत छू ले, तो क्या अचार खराब हो जाता है?

प्रयोग : टोली का विचार था कि आम का अचार बनाकर ‘तुलना’ और ‘प्रायोगिक’ नमूने रखे जाएं। इस टोली में प्रयोग की डिज़ाइन को लेकर खूब चर्चा हुई। सवाल था कि इस प्रयोग को कैसे करें। मुख्य समस्या यह थी कि ज़रूरी नहीं कि अचार बनते ही खराब हो जाए; बाद में किसी भी समय खराब हो सकता है। फिर इसका काफी संबंध अचार बनाने के कौशल के अलावा रख-रखाव से भी है। फिर संभाविता और संयोग का मुद्दा भी था। तो अवलोकन की अवधि क्या रहे। प्रशिक्षण शिविर से तो ज़्यादा ही समय चाहिए था। चुनौती यह थी कि इस प्रयोग का ढांचा ऐसा बनाया जाए कि इन सबका ध्यान रखा जा सके।

मान्यता में एक बात यह भी निहित थी कि किसी और के बनाए अचार को भी कोई माहवारी वाली महिला छू लेती है तो वह खराब हो जाता है। तो क्या हम बाज़ार से अचार खरीदकर उसे किसी माहवारी वाली महिला से स्पर्श करवा कर देख सकते हैं? समूह का फैसला इसके खिलाफ था। कारण यह था कि फैक्ट्री के अचार में संरक्षी रसायन होते हैं, और इस तरह कुछ सिद्ध नहीं हो पाएगा।

प्रयोग का ढांचा

बहुत चर्चा के बाद इस प्रयोग का ख्याल लगभग छोड़ चुकने के बाद, टोली को एक ढांचा सूझ गया।

सारा अचार ‘तुलना’ स्थिति में बनाया जाएगा, और उसमें से कुछ को मिलाने और बोतल में भरने का काम माहवारी वाली औरतें करेंगी और कुछ बिना माहवारी की औरतें। (इसका एक रोचक परिणाम यह हुआ कि सारी झंझट से बचने के लिए सारा अचार पुरुषों ने बनाया।) टे्रनिंग के दौरान अचार को वहीं रखा रहने दिया जाएगा और बाद में बहुत सम्भाल कर किसी के घर पर।

दोनों नमूनों को दो महीने तक बड़ी सावधानी से रखा जाएगा। यह सावधानी भी बरती जाएगी कि ‘तुलना’ नमूने को कोई माहवारी वाली औरत न छुए।

पहले माह के बाद परिणाम दर्ज किया जाएगा, और फिर दूसरे माह के बाद।

सवाल 3  माहवारी में कोई औरत अगर पापड़ छू लेती है तो क्या वह लाल हो जाता है? आम धारणा यह है कि पापड़ का मसाला तैयार करने और पापड़ बेलने में अगर किसी रजस्वला महिला की भूमिका है, तो भूनते समय पापड़ हल्के-से लाल हो जाते हैं, और खाने लायक नहीं रहते।

माहवारी में कोई औरत अगर पापड़ छू लेती है तो क्या वह लाल हो जाता है? आम धारणा यह है कि पापड़ का मसाला तैयार करने और पापड़ बेलने में अगर किसी रजस्वला महिला की भूमिका है, तो भूनते समय पापड़ हल्के-से लाल हो जाते हैं, और खाने लायक नहीं रहते।

टोली ने इसके कई कारण सुझाए। एक व्यक्ति ने कहा कि पापड़ में डाली जाने वाली चीज़ों की मात्रा और अनुपात में गड़बड़ होने से ऐसा हो सकता है (खाने का सोडा और पापड़-खार) और छूने वाले व्यक्ति से इसका कोई सम्बंध नहीं है। लेकिन टोली में ऐसे कई लोग थे जिनका कहना था कि उन्होंने ऐसा होते देखा है।

ढांचा

टोली ने फैसला किया कि पापड़ का एक ही आटा इस्तेमाल किया जाए। पापड़ तीन तरह से बनाए जाएंगे:

- तुलना,

- माहवारी वाली औरतों द्वारा बेलकर सुखाए गए, और

- सोडा और पापड़-खार की मात्रा कुछ बढ़ाकर तैयार किए गए।

पापड़ों को सुखाकर दो दिन के लिए रखा जाएगा, और फिर उन्हें भूनकर देखा जाएगा, और परिणाम दर्ज कर लिए जाएंगे।

सवाल 4

क्या माहवारी वाली किसी औरत के स्पर्श से कोई बीमार पड़ सकता है? या फिर यह बीमारी सिर्फ मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है?

इस सवाल को एक सुव्यवस्थित प्रयोग का रूप देना सबसे कठिन काम था। टोली ने फैसला किया कि इस प्रयोग में केवल उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जिन्हें यह विश्वास है कि माहवारी में अगर कोई औरत उन्हें छू लेती है तो बीमारी के लक्षण उभर आते हैं। उनकी अनुमति लेकर ही उन्हें इस प्रयोग में शामिल किया जाएगा। जो लोग तैयार होंगे उनसे कुछ खास जानकारी ली जाएगी: उन्हें कैसे लक्षण महसूस होते हैं? क्या तभी महसूस होते हैं जब कोई माहवारी वाली औरत उन्हें छू लेती है? क्या बिना ऐसे स्पर्श के उन्हें यह लक्षण कभी महसूस होते हैं? किन हालात में ऐसा होता है?

इसके बाद उन्हें बताया जाएगा कि माहवारी वाली औरत उन्हें स्पर्श कर रही है और अगले दिन उनसे पूछा जाएगा। अगर कुछ और भी स्थितियां मौजूद हैं, उन्हें भी दर्ज किया जाएगा।

तीसरे चरण में उन्हें बताया जाएगा कि बिना माहवारी वाली कोई महिला उन्हें स्पर्श कर रही है और फिर उनके अवलोकन/अनुभव दर्ज किए जाएंंगे।

पहली ही प्रस्तुति में ढांचे ही को लेकर कई समस्याएं बताई गई और समूह ने फैसला किया कि ढांचे को बदल कर देखेंगे। नया ढांचा बनाने के साथ-साथ उन लोगों को भी ढूंढा जाने लगा जो स्वेच्छा से इस प्रयोग में भाग लें। दुर्भाग्य से उस व्यक्ति के अलावा हमें समूह में और कोई नहीं मिला जिसने बताया था कि वह स्पर्श से प्रभावित हुआ था।

हालांकि काफी लोगों ने स्वीकार किया कि वे इसमें विश्वास करते हैं। एक महिला यह कहने के बावजूद कि ऐसे स्पर्श से उसे सिरदर्द हो जाता है, प्रयोग में शामिल होने को राज़ी नहीं हुई। टे्रनिंग के दौरान वैसे ही खूब व्यस्तता थी और ऊपर से सरदर्द का अतिरिक्त बोझ वह नहीं उठाना चाहती थी। समूह ने उसके निर्णय का सम्मान किया और इस प्रयोग को स्वीकार करने वाले समूह के अभाव में छोड़ दिया गया।

छोटे समूहों में चर्चा

समूह ने इंटरनेट पर और संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से इस मामले में जांच-पड़ताल शु डिग्री की कि माहवारी को लेकर विश्व-भर में अलग-अलग सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ इत्यादि क्या हैं। वैसे तो जानकारी ही बहुत कम मिली और दुर्भाग्य से पूरे समूह के साथ इसे बांटना भी सम्भव नहीं हो पाया।

माहवारी को लेकर जानकारी का एक सत्र आयोजित किया गया और माहवारी विषयक सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा भी की गई। इसमें एक छोटे समूह ने भागीदारी की लेकिन चर्चा काफी गहरी थी। हम सब ने माहवारी को लेकर अपनी अनुभूतियों और मासिक रक्त-स्राव की प्रक्रिया को लेकर अपनी-अपनी समझ प्रस्तुत की।

पुरुषों ने माहवारी को लेकर हमें बताया कि उन पर इसका पहला-पहला असर क्या हुआ था। यह बात काफी रोचक थी कि पाबंदियों के माध्यम से ही उन्होंने इस बात पर गौर किया कि उनकी माताएं और बहनें कुछ दिन खाना नहीं पकाती थीं और दूसरों से अलग सोती थीं। एक ने कहा कि चूंकि हर माह यह समस्या उनके सामने आती थी, उन्होंने लड़कियों की इस तकलीफ को बहुत करुणा से समझना शु डिग्री कर दिया। पुरुष शिक्षकों की बताई यह बात भी आश्चर्यजनक थी कि पाबंदियोंें और ‘माहवारी क्या होती है’ के बारे में उनके कुछ अस्पष्ट से विचार थे, और इस संबंध में पढ़ने-समझने की सामग्री का अभाव था, जब तक वे ‘बेटी करे सवाल’ जैसी पुस्तकों के संपर्क में नहीं आए।

इसके बाद माहवारी की शारीरिक प्रक्रियाएं समझने की कोशिश की गई। इसके लिए चार्ट, किताबों और कपड़े की बनी मानवी-आकृतियों को इस्तेमाल भी किया गया।

यह खोजबीन अब न केवल भागीदार समूह पर बल्कि टे्रनिंग कैम्प में आए अन्य लोगों पर भी असर डालने लगी थी। भोजन और फुरसत के दौरान यह सब सुनने में आ रहा था: इस मुद्दे की तार्किकता, गैर-तार्किकता, इसके मूल कारण, और यह कि माहवारी की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन मन-मुटाव के स्वर नहीं थे। किसी ने आकर बताया एक महिला जब अपनी माहवारी के अनुभव बता रही थी तो इसका बाकी महिलाओं और पुरुषों पर क्या असर हो रहा था। यह मुद्दा एक तरह से अंधेरी कोठरी से बाहर खुले में आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इस विषय से जुड़ा संकोच और असहजता जाती रही थी। खाली समय में और भोजन के समय कतार में खड़े-खड़े लोग हम से पूछ रहे थे कि खोजबीन से क्या निष्कर्ष निकल रहे थे, और सामान्य तौर पर भी वे इन पाबंदियों और विश्वासों की चर्चा कर रहे थे। लोग कुछ-कुछ सोचने लगे थे। और क्योंकि किसी एक पक्ष की बात पर टिके रहने का कोई आग्रह नहीं था, मुझे लगा कि ये चर्चाएं सहज स्वभाव की हैं, जिनमें लोगों को अपनी गति से सोचने, सवाल उठाने और आराम से विचार करने की पूरी छूट थी।

पौधे, पापड़ और अचार

प्रयोग करने के लिए खूब गतिविधियां हो रही थीं। सामग्री खरीदी गई, चीज़ें बनाई गईं। नियन्त्रित स्थितियां बनाई गईं, प्रायोगिक चीज़ें तैयार की गईं, इत्यादि। जब सब हो गया, तो हमें सिर्फ प्रतीक्षा भर करनी थी।

जैसे-जैसे निष्कर्ष निकालने का समय पास आता गया हमने देखा कि माहौल कुछ बदल रहा था। लोग कहने लगे थे कि दोनों तरह के पौधे ठीक-ठाक हैं, अचार के हाल-चाल बढ़िया हैं। पापड़ों को भूनना था, लेकिन लग रहा था जैसे परिणामों को लेकर समूह उदासीन होता चला जा रहा है। मानो जो हम आंख से देख रहे थे उसे दर्ज करना नहीं चाह रहे थे।

पौधों को लेकर अंतिम अवलोकन किया गया। यह दर्ज किया गया कि पौधे पहले जैसे ही थे। प्रायोगिक पौधे न तो सूखे, न मुरझाए। (कोई कह रहा था कि साथ-साथ माली भी तो पौधों को पानी देता रहा था, इसलिए हो सकता है कुछ असर इसका भी हुआ हो। ‘क्या असर?’ दूसरों ने विरोध किया, ‘माना तो यही जाता है न कि माहवारी वाली औरत अगर सिंचाई करे तो पौधा मर जाता है। यह बात तो है ही नहीं कि और कौन पानी देता है।’)

हमने पापड़ भूने। सब एक से थे। कोई लाल नहीं हुए। जिनमें ज़्यादा सोडा डाला था, वे भी नहीं।

हमने उन्हें फैलाकर प्रदर्शनी लगा दी। केवल समूह के लोगों को मालूम था किसने कौन-से पापड़ बनाए हैं। जितने लोगों ने भी उन्हें देखा किसी ने भी ऐसा महसूस नहीं किया कि अमुक पापड़ अलग हैं। लोग पापड़ देखते थे, लगभग कुछ नहीं कहते थे और चले जाते थे। कुछ ने कुछ टुकड़े तोड़कर खाए भी। कुछ और लोग थे जो उन्हें खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। विश्वासों को तोड़ना आखिर इतना आसान तो नहीं होता।

एक छोटे समूह ने चार्ट बनाए और उन्हें दीवारों पर टांग दिया। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो परिणाम सामने आए हैं उनसे वही रोमांच पैदा होगा जो प्रयोग करके देखने की घोषणा के समय हुआ था। लेकिन काफी गहरी (या गम्भीर) चुप्पी ही हमारे हिस्से में आई। शायद यह एक ऐसी चुप्पी थी जो सोचने और विचारों को फिर से सजाने के लिए ज़रूरी होती है।

थोड़ी मायूसी थी कि हमने इतने पापड़ बेले पर लोग रोमांचित क्यों नहीं हुए? लेकिन जैसे-जैसे प्रयोग करके देखने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, यह तो साफ होता जा रहा था कि ये प्रयोग एक लंबे वार्तालाप के भाग हैं। स्पष्ट परिणाम न निकलें, सोच का एक सिलसिला तो शुरू हो ही रहा था।

इस पूरे अनुभव से एक और बात उभरती है। इस बात का संबंध शिक्षण में खोजबीन के प्रोजेक्ट्स के महत्व से है। कितना कुछ है जिसे सिद्धांतों से जोड़ा जा सकता है और यह सब खोजबीन की प्रक्रिया का सहज हिस्सा बन जाता है। प्रयोग की योजना बनाते और खोजबीन करते हुए हमने स्त्री-पुरुष भेद, विज्ञान, आस्था प्रणालियों तथा धर्म और विश्वास के पहलुओं को छुआ और सब कुछ अनायास ही एक ताने-बाने में गुंथता गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें कहीं भी जानकारी झेलने की बोझिलता नहीं थी, एकतरफा पन नहीं था। और न ही पूरी चर्चा में कभी भी ध्रुवीकरण का अहसास बना।

एक तो पूरी खोजबीन एक समूह में हो रही थी और एक ऐसे माहौल में हो रही थी जो रोज़मर्रा से हटकर था। इसलिए थोड़ी उच्छृंखलता की छूट थी। ऐसे में विज्ञान के बहाने उन सब चीज़ों की चीरफाड़ हो सकती थी जो पवित्र हैं या उतनी पवित्र नहीं हैं। इस प्रयोग में शामिल एक महिला ने अच्छा कहा कि उसे कभी सूझा ही नहीं था कि वह इन पाबंदियों को परख कर देखे : “गुस्सा तो आता है, लेकिन इन नियमों के प्रति आदर और भय भी महसूस होता है। कुछ खास चीज़ें हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं यह सब खुद करके देखना चाहती हूं। और क्योंकि टे्रनिंग में, समूह में कर रहे हैं, इसलिए मैं सुरक्षित भी महसूस करती हूं।”

रिनचिन: महिलाओं, स्वास्थ्य व सामाजिक समानता से जुड़े मुद्दों पर काम करने में गहरी रुचि है। भोपाल में रहती हैं।

अंग्रेज़ी से अनुवाद : रुस्तम सिंह एवं तेजी ग्रोवर: रुस्तम सिंह एकलव्य के प्रकाशन समूह में संपादन कार्य करते हैं। तेजी ग्रोवर की बाल साहित्य में गहरी रुचि है।

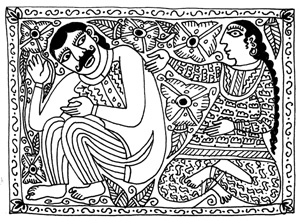

सभी चित्र: कैरन हैडॉक: बायोफिज़िक्स का अध्ययन। शैक्षिक मुद्दों से गहरा जुड़ाव। सामाजिक सरोकारों से संबंधित चित्रकारी में विशेष रुचि।

यह लेख मई 2005 में भोपाल में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा किए गए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पर आधारित है।