सी. एन. सुब्रह्मण्यम एवं पी. के. बसंत [Hindi PDF, 350kB]

एक जीवित महाकाव्य

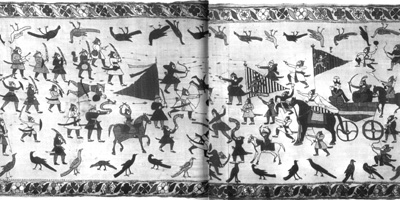

महाभारत विश्व के महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। महाकाव्य या जिसे अंग्रेज़ी में epic कहते हैं, साहित्य का एक विशिष्ट रूप है। इनमें सृष्टि की कहानी, अच्छाई और बुराई के बीच कई पीढियों तक चलने वाले संघर्ष की कहानी, वीर-पुरुषों व महिलाओं के कारनामे आदि शामिल रहते हैं। ज़्यादातर महाकाव्य शुरू में मौखिक साहित्य के रूप में थे। इस श्रेणी की प्राचीनतम रचना सुमेर सभ्यता का ‘गिलगमेश महाकाव्य’ है। यूनान के ‘इलियड’और ‘ऑडेसी’ नामक जुड़वां महाकाव्य चिरप्रसिद्ध हैं - और परंपरा के अनुसार इनका रचनाकार होमर नामक अंधा कवि था। जिन विद्वानों ने इन ग्रंथों का अध्ययन किया है वे बताते हैं कि ये वास्तव में एक लंबी मौखिक परंपरा की देन हैं। शायद उनके मूल रचनाकाल के काफी बाद में इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। भारत में यूं तो रामायण और महाभारत इस श्रेणी में आते हैं, मगर इनके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई महाकाव्य रचे गए हैं जैसे, तमिल का सिलप्पदिकारम्।

भारतीय महाकाव्यों की एक खास विशेषता यह रही है कि लिपिबद्ध हो जाने के बाद भी उनकी मौखिक परंपराएं उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली रही हैं। उनकी क्षेत्रीय परंपराएं भी काफी प्रभावी रही हैं। हर समाज और क्षेत्र ने इन गाथाओं को अपने हिसाब से अपनाया और जीवित रखा।

पौराणिक, पंडवानी के गायकों या कुच्चिपुडी या यक्षगान के नाट्यकलाकारों ने महाभारत जैसे काव्यों को अपने स्तर पर जीवित रखा - उनकी कुछ बातों को अपनाकर या उनमें कुछ बातें जोड़कर...।

जीवित होने का एक प्रमाण विविधता है। महाभारत, रामायण या सिलप्पदिकारम के अनगिनत स्वरूप हमें मिलते हैं, और नए रचे जा रहे हैं। ये नए स्वरूप हमारे मानस के अभिन्न अंग भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं रामायण का एक प्रसंग लेना चाहता हूं जिसे प्राय: सभी ने बचपन से सुना-पढ़ा होगा और हमारी सोच पर जिसकी छाप गहरी है। हम सब जानते हैं कि शबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए थे। वह नहीं चाहती थी कि राम खट्टे बेर खाएं - तो उसने खुद हरेक बेर को परख-परखकर इकट्ठा कर रखा था। शबरी - शबर जनजाति की वृद्ध महिला थी। इस प्रसंग के अर्थ कई परतों में समाए हैं - एक दलित की भक्ति कैसे सवर्ण मापदंडों के विपरीत हो सकती है, कैसे प्रेम के सामने समाज की रुढ़ियां खोखली हो जाती हैं, बाह्य आडंबर और सच्चे प्रेम में क्या अंतर है...। लेकिन मज़े की बात यह है कि जूठे बेर का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, न ही तुलसी की रामचरितमानस (16 वीं सदी) में, न कंबन की रामावतार (13 वीं सदी) में! हमें केवल यह बताया जाता है कि शबरी ने बड़े प्यार से इकट्ठे किए गए जंगली फल व कंद राम व लक्ष्मण को खिलाए। जूठे बेर का सबसे पहला स्वरूप हमें अठारहवीं शताब्दी के प्रियदास की रचना में मिलता है। इसका लोकव्यापीकरण कल्याण कल्पतरू पत्रिका के अंकों में 1952 के बाद होता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह प्रियदास या कल्याण की सृष्टि नहींं बल्कि रामायण की लोक-मौखिक परंपराओं की देन है। वास्तविकता जो भी हो इस प्रसंग से राम और शबरी के पात्रों में निखार तो आता है, साथ में भक्ति और प्रेम के नए मापदंड भी स्थापित हो जाते हैं। इसी को हम जीवंत परंपरा कहते हैं। यह बात कमोबेश अन्य भारतीय महाकाव्यों पर भी लागू होती है।

किसी साहित्य के जीवंत होने का मतलब यह भी है कि वह समय/स्थान के साथ बदलेगा। अगर कागज़ या ताड़पत्र जैसी मृत चीज़ें साहित्य को संप्रेषित न करके, जीवित मानव समाज उस काम को कर रहा है तो लाज़मी है कि वह समाज अपनी बदलती ज़रूरत व समझ के अनुरूप उस साहित्य को भी विकसित करे।

जब महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती (20 वीं सदी) ने द्यूत क्रीड़ा का वर्णन किया, तो उन्होंने नारी स्वतंत्रता का ऐलान करने के लिए तथा पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देने के लिए उसका उपयोग किया।

वाल्मीकि रामायण में निषाधराज ने ही राम, लक्ष्मण व सीता को गंगा पार करवाई। लेकिन तुलसी के समय केवट एक दलित जाति बन चुकी थी और वे निषाधराज को वह काम नहींं सौंप सकते थे। इस कारण उन्होंने एक नए पात्र, राम के पांव धोने वाले केवट का निर्माण किया।

शंकराचार्य (8 वीं सदी) के अद्वैतवाद से तुलसी काफी प्रभावित थे। सो जब भी मौका मिला उन्होंने उस सिद्धांत की चर्चा राम से करवाई। लेकिन वाल्मीकि इससे अनभिज्ञ थे।

इतिहास लेखन एक इतिहासकार का काम केवल कुछ घटनाक्रमों व पात्रों के क्रियाकलापों की सच्चाई तक पहुंचना नहीं होता है। उसे ‘क्यों और कैसे’ का भी उत्तर खोजना होता है। इन सवालों के उत्तर दरअसल उन घटनाक्रमों या व्यक्तियों में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना व वैचारिक परंपराओं में ढूंढे जाते हैं। यानी वास्तव में इतिहासकार का ध्येय उन सामाजिक, आर्थिक व वैचारिक व्यवस्थाओं और उनमें उपस्थित तनावों को समझना है। महाभारत कालीन इतिहास पर काम करने वाले इतिहासकार इस बात की फिक्र नहीं करते कि महाभारत में वर्णित घटनाएं वास्तव में उसी तरह हुई या नहीं - लेकिन उस समय के समाज को समझने का प्रयास करते हैं। यह काम वे स्रोतों की मदद से करते हैं। ग्रंथ व अन्य स्रोतों में जो वर्णन मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं उन्हें परखकर इतिहासकार उस समय की कल्पना करता है।अब सवाल उठता है कि महाभारत जैसे किसी जीवंत साहित्य को इतिहासकार अपने काम में कैसे इस्तेमाल करे?

एक इतिहासकार का काम केवल कुछ घटनाक्रमों व पात्रों के क्रियाकलापों की सच्चाई तक पहुंचना नहीं होता है। उसे ‘क्यों और कैसे’ का भी उत्तर खोजना होता है। इन सवालों के उत्तर दरअसल उन घटनाक्रमों या व्यक्तियों में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना व वैचारिक परंपराओं में ढूंढे जाते हैं। यानी वास्तव में इतिहासकार का ध्येय उन सामाजिक, आर्थिक व वैचारिक व्यवस्थाओं और उनमें उपस्थित तनावों को समझना है। महाभारत कालीन इतिहास पर काम करने वाले इतिहासकार इस बात की फिक्र नहीं करते कि महाभारत में वर्णित घटनाएं वास्तव में उसी तरह हुई या नहीं - लेकिन उस समय के समाज को समझने का प्रयास करते हैं। यह काम वे स्रोतों की मदद से करते हैं। ग्रंथ व अन्य स्रोतों में जो वर्णन मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं उन्हें परखकर इतिहासकार उस समय की कल्पना करता है।अब सवाल उठता है कि महाभारत जैसे किसी जीवंत साहित्य को इतिहासकार अपने काम में कैसे इस्तेमाल करे?

मान लीजिए कि हमें उस काल का इतिहास लिखना है जिससे संभवत: महाभारत मूल रूप में संबंधित था। अगर एक इतिहासकार मानकर चलता है कि आज उपलब्ध महाकाव्य का पाठ 2500 वर्ष पुरानी घटनाओं व व्यवस्थाओं को दर्शाता है तो वह घोर गलती करेगा। उसे पता रहना चाहिए कि इन महाकाव्यों मे जो बातें कही जा रही हैं वे अलग-अलग काल की सोच व कल्पना है। उन्हें सम्मान करते हुए उस मूल कथानक तक पहुंचना उसका पहला काम होगा। यानी उसे उस महाकाव्य काल के इतिहास के साथ-साथ उस महाकाव्य का अपना इतिहास और उसे संप्रेषित करने वाली पीढ़ियों का इतिहास भी लिखना होगा। ज़ाहिर है यह काम काफी कठिन और जोखिम भरा है।

एक इतिहासकार द्वारा महाभारत के उपयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिएं और उसे किन समस्याओं का सामना करना होगा इस बात का आभास हम प्रस्तुत ाृंखला में लेंगे।

महाभारत की रचना और संप्रेषण

महाभारत एक खास तरह का साहित्य है। हम जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे लंबा काव्य है। इसमें लगभग एक लाख श्लोक हैं। मूल के साथ सैकड़ों उपकथाएं, प्रसंग, चर्चाएं आदि इसमें सम्मिलित हैं। अलग-अलग जगहों से मिली इसकी पाण्डुलिपियों में भी काफी अंतर है। इसके विपरीत वैदिक साहित्य के बारे में यह कहा गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसमें पाठ-भेद न्यूनतम है और मूल पाठ में बहुत कम सामग्री जोड़ी गई है। तो इस संदर्भ में कुछ सवाल उठते हैं - पहला कि महाभारत का यह स्वरूप क्यों बना और क्या हम उसके मूल पाठ तक पहुंच सकते हैं? हम कैसे पता करें कि इसका कोई अंश किस काल और जगह से संबंधित है?

यह काव्य इतना लंबा और इसके पाठ इतने विविध क्यों हुए - यह समझने के लिए हम इसकी रचना कैसे हुई और इसका संप्रेषण कैसे हुआ, महाभारत की ही ज़ुबानी सुनें। यह सारांश है दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत के पहले खण्ड, आदि पर्वन के पहले अध्याय का।

आदिपर्वन

अनुक्रमणिकापर्व1

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं चैव व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।2

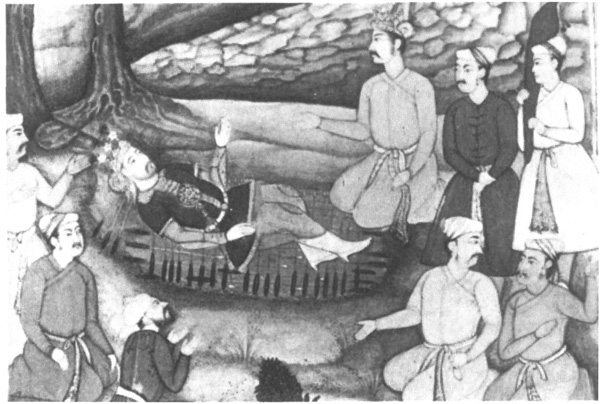

एक समय नैमिश वन में शौनक नामक कुलपति 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे थे तो एक दिन वहां रोमहर्षण के पुत्र और सूत कुल3 में उत्पन्न उग्रश्रवस नामक पौराणिक आ पहुंचे। उन्होंने उन ब्राह्मणों से कहा, मैं भगवान व्यास द्वारा कही गई सारी कहानियों को जानता हूं। मैं इन कहानियों को आपको सुनाना चाहता हूं। आप सब कृपा करके सुनें।

शौनक व उनके साथी जानना चाहते थे कि सूतपुत्र कहां से आए हैं और ये कहानियां उन्हें कैसे पता चलीं।

सूतपुत्र ने बताया - व्यास द्वारा कही गई कहानियों को राजा जनमेजय के सर्पयज्ञ में वैशंपायन ने सुनाया था। वहां मैंने इन आश्चर्यजनक कहानियों को सुना था। उसके बाद मैं जगह-जगह तीर्थों में जाकर इन्हें सुनाता हूं। इसी सिलसिले में यहां आया हूं। अगर आप चाहें तो मैं इन कहानियों को सुनाना चाहूंगा।

उनके आग्रह पर सूतपुत्र कहानी सुनाने लगे।

“इस इतिहास को इस धरती पर अनेक कवियों ने पहले गाया है। ज्ञानी लोग आज भी इसे सुनाते हैं। और आगे भी कहते रहेंगे। तीनों लोकों में स्थापित इस ज्ञान को विद्वान विस्तार में और संक्षेप में संजोते हुए आए हैं, क्योंकि इस दुनिया में विद्वानों को संक्षेप और विस्तार दोनों ही पसंद हैं।

सबसे पहले सत्यवती के पुत्र व्यास ने इसे रचा था। उनकी ही संतान थे धृतराष्ट्र, पांडू और विदुर। उनके पुत्रों के मरने के बाद व्यास ने मनुष्यों की भलाई के लिए इस कहानी को सुनाया था। हिमालय की गुफा में बैठकर व्यास ने इसे अपने तपोबल से मन में रचा था। फिर उन्होंने उसे गणेश की मदद से लिपिबद्ध किया। फिर उसे सबसे पहले अपने पुत्र शुक को सुनाया था। शुक ने अपने शिष्यों को सुनाया। उन्होंने उसके कुछ अंशों को देवताओं, पितरों, राक्षसों और मनुष्यों को दिया। मनुष्यों को वैशंपायन ने एक लाख श्लोकों में इस कहानी को सुनाया। जनमेजय राजा के यज्ञ में उनके और हज़ारों ब्राह्मणों के आग्रह पर, व्यास के आदेश पर वहां बैठे वैशंपायन ने इस कहानी को सुनाया।

सबसे पहले सत्यवती के पुत्र व्यास ने इसे रचा था। उनकी ही संतान थे धृतराष्ट्र, पांडू और विदुर। उनके पुत्रों के मरने के बाद व्यास ने मनुष्यों की भलाई के लिए इस कहानी को सुनाया था। हिमालय की गुफा में बैठकर व्यास ने इसे अपने तपोबल से मन में रचा था। फिर उन्होंने उसे गणेश की मदद से लिपिबद्ध किया। फिर उसे सबसे पहले अपने पुत्र शुक को सुनाया था। शुक ने अपने शिष्यों को सुनाया। उन्होंने उसके कुछ अंशों को देवताओं, पितरों, राक्षसों और मनुष्यों को दिया। मनुष्यों को वैशंपायन ने एक लाख श्लोकों में इस कहानी को सुनाया। जनमेजय राजा के यज्ञ में उनके और हज़ारों ब्राह्मणों के आग्रह पर, व्यास के आदेश पर वहां बैठे वैशंपायन ने इस कहानी को सुनाया।

कुछ लोग महाभारत को ‘नारायणं नमस्कृत्य’ से शु डिग्री करते हैं तो कुछ और लोग अस्तीक की कहानी से शुरू करते हैं। कुछ और लोग उपरिश्रवस् की कहानी से शु डिग्री करते हैं। ये सब सही हैं। ज्ञानी अनेक तरीकों से अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करते हैं। कुछ ग्रंथों को टीका सहित विस्तार से बताने में समर्थ हैं। कुछ ग्रंथों को बिना भूले याद रख सकते हैं।”

इस सारांश को पढ़कर आप कुछ हद तक महाभारत के स्वरूप के बारे में विचार कर सकेंगे। अगर आप इन प्रश्नों पर गौर करें और उनका उत्तर देने का प्रयास करें तो आपको मदद मिलेगी।

1. सूत ने एक कहानी की जगह बार-बार कई कहानियों का उल्लेख क्यों किया होगा?

2. जब सूत महाभारत सुनाने आया तो क्या उसके एक से अधिक संस्करण मौजूद थे?

3. क्या सूत ने सीधे व्यास से सीखकर यह कहानी सुनाई थी?

4. क्या वैशंपायन या सूत कंठस्थ की गई कथा सुना रहे थे या श्रोताओं को कहानी सुना रहे थे? क्या दोनों में कोई अंतर होगा?

5. महाभारत की कहानियां किन अवसरों पर सुनाई जाती थीं?

6. कौन लोग उन कहानियों को सुनाते थे, क्या वे समाज के उच्च वर्ण के थे? आप के अनुसार सूत पौराणिक की सामाजिक पृष्ठभूमि का क्या महत्व हो सकता है?

7. क्या आप मानेंगे कि सूत ने जो कहानी सुनाई वह वही होगी जो व्यास ने सुनाई होगी?

8. तो उस महाभारत, जिसे आप पढ़ते हैं, का असली रचनाकार कौन था?

9. रचनाकार के संदर्भ में यह सीधा क्यों नहीं कहा गया कि इसे व्यास या अन्य किसी ने रचा था? सूत, वैशंपायन, अनेक विद्वान व कवि इन सबको लेखन इतिहास के ब्यौरे में क्यों लाया गया होगा?

इसकी तुलना अगर हम वैदिक साहित्य से करें तो फर्क समझ में आएगा। वैदिक साहित्य पूरी तरह ब्राह्मणों के हाथ में था और वे इसका उपयोग खास अवसरों में यज्ञ क्रियाओं में करते थे। वेदमंत्रों का उच्चारण मात्र महत्वपूर्ण था और उनके अर्थ पर विचार करना अपेक्षाकृत कम महत्व का था। उन्हें कंठस्थ करके हूबहू दोहराया जाना था। अत: वैदिक मंत्रों को श्रोताओं की रुचि के अनुरूप बदला नहीं जा सकता था, न ही उन्हें कम-ज़्यादा किया जा सकता था। इसी कारण वेद मंत्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना किसी खास अंतर के पाए जाते हैं और सैकड़ों साल पहले लिखी पांडुलिपि और आज मौखिक बोले जाने वाले श्लोकों में बहुत कम अंतर पाया जाता है।

इसके विपरीत महाभारत वक्ता व श्रोता दोनों की रुचि और क्षमता के अनुसार संप्रेषित की गई थी। इस कारण हरेक मौके पर कुछ बदलाव, कुछ बातों का हटना व जुड़ना चलता रहता था। यह सिलसिला सैकड़ों क्या दो सहस्राब्दियों तक चलता रहा, आज भी चल रहा है।

जब विद्वानों ने यह पाया कि महाभारत में लोग सतत चीज़ें जोड़ते रहे तो वे यह पता करने में जुट गए कि मूल महाभारत तक कैसे पहुंचें। क्या यह संभव था कि महाभारत की अनेकानेक पांडुलिपियों में से बाद के जोड़े गए अंशों को हटाकर उस मूल हिस्से को खोजें जिसे व्यास ने लिखा था और वैशंपायन या सूत ने सुनाया होगा? अगले लेख में देखेंगे कि उन्हें इस काम में कितनी सफलता मिली।

सी. एन. सुब्रह्मण्यम: एकलव्य के सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम से जुड़े हैं।

पी. के. बसंत: जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं।