पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा [Hindi PDF, 180 kB]

अपने प्रारम्भिक अनुवाद मैंने राज्य सन्दर्भ केन्द्र, जयपुर (प्रौढ़ शिक्षा) के लिए किए थे, केन्द्र से छपने वाली पत्रिका ‘अनौपचारिका’ के लिए। इसके पहले कुछ अनुवादों से मेरा परिचय एक पाठक के रूप में ही हुआ था। याद आता है कि पहला अनुवाद जो मैंने बचपन में पढ़ा वह फ्रांसीसी लेखक जूल्स् वर्न की एक किताब का था। मूल शीर्षक क्या रहा होगा, पता नहीं पर उसके गुजराती में पढ़े अनुवाद का शीर्षक था ‘साहसिकों नी सृष्टि’। वयस्क होने पर तमिल, मलयाली, मराठी, बांग्ला के कुछ लेखकों की रचनाओं के अनुवाद हिन्दी और अँग्रेज़ी, दोनों ही भाषाओं में पढ़े। और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारतीय लेखकों की रचनाएँ अनुदित रूप में पढ़ने की मजबूरी हो, और अगर वे हिन्दी में उपलब्ध हों, तो उसी में पढ़ना अधिक सुख देता है।

अपने प्रारम्भिक अनुवाद मैंने राज्य सन्दर्भ केन्द्र, जयपुर (प्रौढ़ शिक्षा) के लिए किए थे, केन्द्र से छपने वाली पत्रिका ‘अनौपचारिका’ के लिए। इसके पहले कुछ अनुवादों से मेरा परिचय एक पाठक के रूप में ही हुआ था। याद आता है कि पहला अनुवाद जो मैंने बचपन में पढ़ा वह फ्रांसीसी लेखक जूल्स् वर्न की एक किताब का था। मूल शीर्षक क्या रहा होगा, पता नहीं पर उसके गुजराती में पढ़े अनुवाद का शीर्षक था ‘साहसिकों नी सृष्टि’। वयस्क होने पर तमिल, मलयाली, मराठी, बांग्ला के कुछ लेखकों की रचनाओं के अनुवाद हिन्दी और अँग्रेज़ी, दोनों ही भाषाओं में पढ़े। और इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारतीय लेखकों की रचनाएँ अनुदित रूप में पढ़ने की मजबूरी हो, और अगर वे हिन्दी में उपलब्ध हों, तो उसी में पढ़ना अधिक सुख देता है।

बचपन में कोलकाता के घर में माँ-पापा और उनके मित्रों से हिन्दी, बांग्ला, अँग्रेज़ी और गुजराती सुनी और कुछ-कुछ सीखी होगी। याद है कि पापा से संस्कृत के श्लोक और गीता के सस्वर पाठ सुने थे। बाल शिक्षा मन्दिर, मेरा पहला स्कूल, वह मॉन्तेसरी बाल शाला थी जिसे माँ-पापा ने शायद 1951 में स्थापित किया था। उसमें गाई जाने वाली प्रार्थनाओं में एक सिन्धी प्रार्थना ‘जित कित वसे भी तूं, तेरी मकान आला’ की धुन और कुछ पंक्तियाँ आज तक मन में गूँजती हैं। मेरे इस पहले स्कूल की एकाध सहपाठी सखियाँ तमिल और तेलगु भाषी थीं। उनसे कुछ शब्द और दस तक की गिनती सीखने की स्मृति अब भी पूरी तरह क्षीण नहीं हुई है।

मेरा पहला अनुवाद

अपनी आयु के चौथे दशक के मध्य में पहुँचने पर जब अनुवाद करने की पेशकश सामने आई तब शायद यह फिक्र दिमाग के आसपास फटकी तक नहीं कि अनुवाद का कौशल है भी या नहीं। ज़ाहिर है कि ये प्रारम्भिक प्रयास अटपटे रहे होंगे और उन्हें सम्पादकों ने संशोधित कर सँवार दिया होगा। अधिकांश शुरुआती लेख प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित थे। इस कड़ी में पहला लेख सम्भवत: रॉबी किड का था जो अमरीका के प्रख्यात प्रौढ़ शिक्षाविद् थे। रॉबी किड के उस आलेख का एक कथन मन पर कुछ यों खुद गया कि भूले नहीं भूलता। शायद इसलिए क्योंकि उस समय स्वैच्छिक संस्थाएँ स्वैच्छिक ही थीं, उनका गैर-सरकारी संगठनों वाला स्वरूप तब तक पूरी तरह अवतरित नहीं हो पाया था। स्वैच्छिक काम के विषय में किड का कथन था: किसी अच्छे काम की शुरुआत करने की पहली आवश्यकता उसके लिए धन व संसाधन जुटाने की नहीं, वरन् दृढ़ संकल्प और स्पष्ट परिकल्पना की होती है। संकल्प नेक हो और परिकल्पना व्यावहारिक तो धन और संसाधन स्वत: जुटते जाते हैं। उनका यह मंत्र सम्भवत: स्वप्ररेणा से, कई लोगों को अपनाते और सफलतापूर्वक लागू करते मैंने देखा भी था।

मेरी पहली किताब  इन प्रारम्भिक आलेखों के बाद पहली पुस्तक जिसके अनुवाद की ज़िम्मेदारी मुझे अनायास ही सौंपी गई वह थी: ‘तोत्तो चान: अ गर्ल बाय द विंडो’। घटना शायद अस्सी के दशक के मध्य की होगी। हमारे मित्र श्री अरविन्द गुप्ता जापान यात्रा पर गए और शिक्षा सम्बन्धी जिस नायाब किताब की चर्चा उन्होंने वहाँ सुनी, वह तोत्तो चान थी। पुस्तक का अँग्रेज़ी अनुवाद तब छप चुका था। उन्होंने उसे खरीदा, पढ़ा और बेहद प्रभावित हुए। भारत लौटने के बाद अपनी जयपुर यात्रा के दौरान उन्होंने पुस्तक का उल्लेख राज्य सन्दर्भ केन्द्र के तत्कालीन निदेशक श्री रमेश थानवी से किया। इस सुझाव के साथ कि उसका अनुवाद हो और ‘अनौपचारिका’ में उसे धारावाहिक रूप में छापा जाए।

इन प्रारम्भिक आलेखों के बाद पहली पुस्तक जिसके अनुवाद की ज़िम्मेदारी मुझे अनायास ही सौंपी गई वह थी: ‘तोत्तो चान: अ गर्ल बाय द विंडो’। घटना शायद अस्सी के दशक के मध्य की होगी। हमारे मित्र श्री अरविन्द गुप्ता जापान यात्रा पर गए और शिक्षा सम्बन्धी जिस नायाब किताब की चर्चा उन्होंने वहाँ सुनी, वह तोत्तो चान थी। पुस्तक का अँग्रेज़ी अनुवाद तब छप चुका था। उन्होंने उसे खरीदा, पढ़ा और बेहद प्रभावित हुए। भारत लौटने के बाद अपनी जयपुर यात्रा के दौरान उन्होंने पुस्तक का उल्लेख राज्य सन्दर्भ केन्द्र के तत्कालीन निदेशक श्री रमेश थानवी से किया। इस सुझाव के साथ कि उसका अनुवाद हो और ‘अनौपचारिका’ में उसे धारावाहिक रूप में छापा जाए।

जापान की विख्यात टेलिविज़न कलाकार व बाद में यूनिसेफ की सद्भावना दूत, तेत्सुको कुरोयानागी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापानी शिक्षाविद् सोसाकु कोबायाशी द्वारा 1937 में स्थापित तोमोए गाकुएन स्कूल में अध्ययन करती थीं। युद्ध के दौरान 1945 में तोक्यो में हुई बमबारी में तोमोए जल कर राख हो गया, पर कुरोयानागी के मन पर तोमोए और अपने गुरू कोबायाशी की स्मृतियाँ अमिट रहीं। ‘तोत्तो चान’ पहले एक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में 1979 से 1980 के दौरान छपी। 1982 में कुरोयानागी के ये आलेख पुस्तक के रूप में छपे और उसने जापानी प्रकाशन जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया। किसी महिला, वह भी एक टेलिविज़न कलाकार द्वारा लिखी पुस्तक का बेस्ट-सैलर बन जाना जापान के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। इस पुस्तक की 45 लाख प्रतियाँ छपने के पहले ही वर्ष में बिक चुकी थीं।

बहरहाल, थानवीजी ने अनुवाद की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी, सम्भवत: इसलिए क्योंकि मेरे पिता उन दिनों अस्वस्थ थे। आंशिक पक्षाघात के कारण वे जीवन में पहली बार पूरी तरह बिस्तर पर थे। आठ साल की बिटिया और लगभग अस्सी बरस के अस्वस्थ पिता की देखरेख का दायित्व मुझ पर देख उन्होंने सुझाया कि मैं घर पर रहते हुए ही सुविधानुसार अनुवाद करूँ। पूरी पुस्तक का अनुवाद पहले किया न था इसलिए यह अनुभव अपने आप में खास था ही, पर साथ ही एक दूसरा मीठा अनुभव भी साथ आ जुड़ा। इन कुछ कठिन दिनों में फुर्सत और तसल्ली से बैठ काम कर पाने की सुविधा निकल ही नहीं पाती थी। दिन के किसी भी वक्त बीस-पच्चीस मिनट भी मिलते तो उनके सदुपयोग की जुगत भिड़ानी पड़ती। अरविन्द भाई ने किफायत की मजबूरी में ए-4 साइज़ के हर पृष्ठ पर पुस्तक के चार-चार पन्ने ज़ीरॉक्स करवाए थे। भाग्य से तब चालीसिया चश्मा भी नहीं चढ़ा था, सो आँखों को कुछ थकान के सिवा खास असुविधा भी महसूस नहीं हुई।

जिस मीठे अनुभव का ज़िक्र करना ज़रूरी है वह यह था कि बिटिया और पापा को भी तो ‘तोत्तो चान’ की स्कूली जीवन की कथा में रस आने लगा था। सो हर शाम, रात के खाने से पहले, तीन पीढ़ियों की एक अद्भुत गोष्ठी होती। दिन भर जितना हिस्सा अनुदित हो पाता, वह मैं पढ़ कर सुनाती। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अनुवाद का दूसरा प्रारूप भी उसी दिन तैयार होता गया। वह यों कि पढ़कर सुनाते वक्त मैं जहाँ भी अटकती, लड़खड़ाती, या देखती कि बिटिया या पापा बात समझ नहीं पाए हैं, फौरन भाँप लेती कि वाक्य को सुधारने या नए सिरे से लिखने की ज़रूरत है। ‘तोत्तो चान’ के अनुवाद के दौरान अनुदित अंशों को ज़ोर से पढ़कर किसी को सुनाने और तब संशोधन करने की जो विधि मैंने सीखी उसका उपयोग बाद में कई गम्भीर पुस्तकों के अनुवादों के सम्पादन में अपनी सखी कवियत्री व चित्रकार तेजी ग्रोवर के साथ किया।

‘तोत्तो चान’ का हिन्दी अनुवाद पहले ‘अनौपचारिका’ में धारावाहिक व पलाश (मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की पत्रिका) में विशेषांक के रूप में छपा। इसके बाद जब लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किताबों की खरीद की जा रही थी तो किसी ने उसकी कुछ हज़ार प्रतियाँ छाप डालीं। अन्तत: जब नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1996 में इसका हिन्दी अनुवाद छापा और अधिक लोगों के हाथ वह पहुँचा तो कई लोगों को यह भ्रान्ति हुई कि मैंने यह अनुवाद कुरोयानागी की मूल जापानी पुस्तक से किया होगा। मौखिक रूप से तो अपने मित्रों और परिचितों को कई बार बता चुकी हूँ कि दुर्भाग्य से मैं जापानी भाषा से पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ। मैंने यह अनुवाद डॉरोथी ब्रिटोन के अँग्रेज़ी अनुवाद से ही किया था। कुरोयानागी ने 1984 में अपने संशोधित आमुख में डॉरोथी के अनुवाद का उल्लेख करते हुए लिखा था कि ‘उनका बेहतरीन अनुवाद उसी लय-ताल और भावनाओं को संजोए हुए है जो मूल कृति में हैं।’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि डॉरोथी का अनुवाद जापान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अँग्रेज़ी पुस्तक सिद्ध हुई। और उसकी चार लाख प्रतियाँ बिकीं। हिन्दी अनुवाद के विषय में ऐसा कोई आँकड़ा मेरे पास नहीं है, सिवा इसके कि 2011 में इस संस्करण की आठवीं आवृत्ति छप चुकी थी। एजुकेशनल क्लासिक्स्

एजुकेशनल क्लासिक्स्

‘तोत्तो चान’ के बाद गत दो दशकों में कई पुस्तकों का अनुवाद करने का सौभाग्य मिलता रहा। इनमें अनेक ऐसी पुस्तकें थीं जो शिक्षा के क्षेत्र में ‘वर्ल्ड क्लासिक्स्’ में गिनी जाती हैं - सिल्विया एशटन वॉर्नर की ‘टीचर’, जॉर्ज डेनिसन की ‘लाइव्स् ऑफ चिल्ड्रन’, जॉन होल्ट की ‘हाऊ चिल्ड्रन फेल’, ‘एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड’ और ‘व्हॉट डू आई डू मनडे’ (अप्रकाशित) तथा ए.एस. नील की ‘समरहिल’। इसके अलावा कुछ ऐसी पुस्तकें भी अनुदित कर सकी जो सम्भवत: उतनी विख्यात नहीं हैं पर शिक्षा जगत में उन लेखकों के अद्वितीय प्रयोगों का अद्भुत दस्तावेज़ हैं। इनमें पहली है जुलिया वेबर गॉर्डन की ‘माय विलेज स्कूल डायरी’, दूसरी डेनियल ग्रीनबर्ग की ‘फ्री एट लास्ट: सडबरी वैली स्कूल’। याद आता है कि सिल्विया, डेनिसन तथा होल्ट की एक पुस्तक का अनुवाद मध्य प्रदेश की संस्था किशोर भारती के ‘चिल्ड्रन्स एक्टिविटी प्रोग्राम’ के लिए किया था। उन दिनों तेजी ग्रोवर इस कार्यक्रम को सम्भालती थीं और उन्होंने शिक्षा की श्रेष्ठ पुस्तकों को चिन्हित कर उनका तर्जुमा करवाने का बीड़ा उठाया था। अरविन्द भाई की प्रेरणा भी इसमें शामिल थी।

किताबें मन के करीब

शिक्षा से जुड़ी दो अन्य पुस्तकें, जिन्होंने अनुवाद करते समय व्यक्तिगत रूप से मन पर छाप छोड़ी और खूब सोचने की सामग्री दी, का उल्लेख करने का लोभ हो रहा है। दोनों ही अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। इनमें पहली रचना पॉरोमेश आचार्य की है। ब्रिटिश राज की स्थापना के समय बंगाल की देशज शिक्षा का जो स्वरूप था, उसका शोध आचार्यजी ने किया और अपने शोध ग्रन्थ को बांग्ला में ही लिखा। इस कारण क्योंकि उन्हें लगा कि अँग्रेज़ी में लिखने पर वह बंगाल के एक सीमित वर्ग को ही उपलब्ध हो सकेगी जो उचित न होगा। बांग्ला लिपि वर्षों पहले कोलकाता में अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान सीखी थी। बांग्ला बोलने के अवसर तो मिलते रहे थे पर उसे पढ़ने के नहीं। अनुवाद अँग्रेज़ी से हिन्दी में ही करती रही थी। सो, बांग्ला के दुरूह संयुक्ताक्षरों से खूब जूझना पड़ा। एकलव्य की टुलटुल बिस्वास की मदद न मिली होती तो शायद हताशा में हथियार डाल देती।

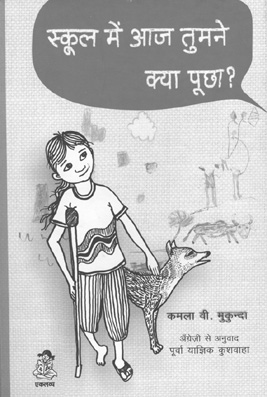

दूसरी पुस्तक जो मुझे बेहद महत्वपूर्ण भी लगती है, कमला मुकुन्दा की है। कमला सेन्टर फॉर लर्निंग, बंगलूरू में काम करती हैं। उनकी रचना ‘व्हॉट डिड यू आस्क इन स्कूल टुडे’ बाल मनोविज्ञान पर है। कमला ने जब ‘सेन्टर फॉर लर्निंग’ में काम करना शुरू किया तो पाया कि शिक्षक और बच्चों के माता-पिता के मन में तमाम ऐसे सवाल रहते हैं जिन्हें परम्परागत रूप से मनोवैज्ञानिक सम्बोधित करते रहे हैं, उन पर शोध भी करते रहे हैं। पर वे जिस भाषा में उन सवालों के जवाब देते हैं वह बच्चों के माता-पिता तो क्या प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों तक के पल्ले नहीं पड़ती। सो कमला ने यह बीड़ा उठाया और सरल-सुगम भाषा-शैली में उपरोक्त किताब की रचना की। एकलव्य ने अभी-अभी उसे प्रकाशित किया है।

दूसरी पुस्तक जो मुझे बेहद महत्वपूर्ण भी लगती है, कमला मुकुन्दा की है। कमला सेन्टर फॉर लर्निंग, बंगलूरू में काम करती हैं। उनकी रचना ‘व्हॉट डिड यू आस्क इन स्कूल टुडे’ बाल मनोविज्ञान पर है। कमला ने जब ‘सेन्टर फॉर लर्निंग’ में काम करना शुरू किया तो पाया कि शिक्षक और बच्चों के माता-पिता के मन में तमाम ऐसे सवाल रहते हैं जिन्हें परम्परागत रूप से मनोवैज्ञानिक सम्बोधित करते रहे हैं, उन पर शोध भी करते रहे हैं। पर वे जिस भाषा में उन सवालों के जवाब देते हैं वह बच्चों के माता-पिता तो क्या प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों तक के पल्ले नहीं पड़ती। सो कमला ने यह बीड़ा उठाया और सरल-सुगम भाषा-शैली में उपरोक्त किताब की रचना की। एकलव्य ने अभी-अभी उसे प्रकाशित किया है।

वैकल्पिक शिक्षा से परिचय

इन शिक्षाविदों के शिक्षा-दर्शन व दृष्टि को हिन्दी भाषी पाठकों, खास तौर से स्कूली शिक्षकों, को उपलब्ध करवाने का जो महती प्रयास तमाम लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं, उसमें अंशदान कर पाने का जो सन्तोष मुझे मिला वह आज भी मेरी सबसे बड़ी पूँजी है। इन पुस्तकों को दरअसल कितने शिक्षकों/पाठकों ने पढ़ा, उनको इनसे कुछ प्रेरणा मिली या नहीं, अपने शिक्षा कर्म में उन्हें कोई मदद मिली या नहीं, वे कुछ सार्थक तलाश पाए या नहीं यह जान पाने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था, न आज है। पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आज शिक्षा के नाम पर जो ‘रटन्त विद्या’ और परीक्षा आधारित मूल्यांकन का प्रचलन है, उससे भिन्न, वैकल्पिक पर वास्तविक शिक्षा मुहैया करवाने की चेष्टा करने वाले उपरोक्त ‘गुरुओं’ से मेरा परिचय अनुवाद-कर्म के कारण ही हो सका। अन्यथा स्कूली शिक्षा के विषय में मेरे निजी अज्ञान का क्षेत्र आज और भी बड़ा और भारी होता।

बाल साहित्य

शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के अनुवाद के अलावा बाल साहित्य के अनुवाद का सुखद सौभाग्य भी मिला। इस क्रम में कुछ अँग्रेज़ी और दो बांग्ला रचनाओं को अनुदित करने का मौका मिला। इस प्रकार के अनुवाद का सुख भिन्न ही होता है। इस कड़ी में मेरी चहेती एक पुस्तक थी श्री सुकुमार राय की रचना ‘हॉजोबॉरोलॉ’। बचपन में जिस लेखक, कवि व चित्रकार की रचनाएँ पढ़-सुन-देख कर हँसी से लोटपोट हुआ करती थी, और तब बड़े होने पर हिन्दी में बच्चों के लिए हास्य रचनाओं की कमी पर दुखी, उनकी किताब का अनुवाद अपनी बुज़ुर्ग मित्र मुकुलिका सेन के आग्रह पर किया था। मुकुल दीदी तब आई.ए.एस. पद से सेवा निवृत्त हो चुकी थीं और मेरी ही तरह सुकुमार राय को बेहद पसन्द करती थीं। एकलव्य ने सहर्ष ‘हॉजोबॉरोलॉ’ का अनुवाद ‘ऊल-जलूल’ शीर्षक से छापा था। ‘ऊल-जलूल’ को छापते समय एकलव्य ने अनुवाद के अन्त में लेखक परिचय भी छापा जो सुकुमार राय के पुत्र सुविख्यात फिल्मकार सत्यजीत राय ने स्वयं लिखा था। बाल साहित्य के अनुवादों में ताज़ा अनुवाद नॉर्वीजी बाल साहित्यकार थूरर्ब्योन एग्नर की किताब का है। एग्नर की मूल नॉर्वीजी रचना के अँग्रेज़ी अनुवाद का शीर्षक था ‘व्हैन रॉबर्स केम टू कार्डिमम टाउन’। एग्नर की यह रचना नॉर्वे में 1955 में छपी और तब से ही लोकप्रिय रही है। पुस्तक के हिन्दी अनुवाद ‘जब लुटेरे इलायचीपुर आए’ के विमोचन के दौरान कुछ ऐसे नॉर्वीजी स्त्री-पुरूषों से मुलाकात हुई जिनकी बचपन में उसे चाव से पढ़ने और उसका रस लेने की स्मृतियाँ आज तक ताज़ा हैं। पुस्तक के रसीले गद्य के अलावा उसके दो अन्य आकर्षण हैं। एक तो एग्नर के अद्भुत चित्र जो बच्चों ही नहीं वयस्कों का भी मन मोहते हैं। दूसरे उसकी कविताएँ। लगभग सभी प्रमुख पात्रों के गीत हैं जिनकी स्वर-लिपि तक मूल पुस्तक और उसके अँग्रेज़ी अनुवाद में दी गई है। नार्वेजी मित्रों ने बताया कि गर्मियों में कई शहरों में इनकी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। इस अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या इन गीत-कविताओं को लेकर ही थी। कविता में मेरी कोई गति नहीं है यह जानती ही थी। ज़ाहिर था कि छन्दबद्ध कविताएँ लिखने में दक्ष किसी कवि मित्र का सहारा लिए बिना पुस्तक के साथ न्याय नहीं हो सकता था। विरासत फाउण्डेशन के विनोद जोशी ने तब श्री गोपाल प्रसाद मुद्गल का नाम सुझाया। उनके लिखे गीतों ने अनुवाद में प्राण फूँक दिए। यह कहने में संकोच नहीं कि उनके रचे गीत अँग्रेज़ी पाठ पर आधारित होने के बावजूद उनसे बेहतर बन पड़े हैं।

बाल साहित्य के अनुवादों में ताज़ा अनुवाद नॉर्वीजी बाल साहित्यकार थूरर्ब्योन एग्नर की किताब का है। एग्नर की मूल नॉर्वीजी रचना के अँग्रेज़ी अनुवाद का शीर्षक था ‘व्हैन रॉबर्स केम टू कार्डिमम टाउन’। एग्नर की यह रचना नॉर्वे में 1955 में छपी और तब से ही लोकप्रिय रही है। पुस्तक के हिन्दी अनुवाद ‘जब लुटेरे इलायचीपुर आए’ के विमोचन के दौरान कुछ ऐसे नॉर्वीजी स्त्री-पुरूषों से मुलाकात हुई जिनकी बचपन में उसे चाव से पढ़ने और उसका रस लेने की स्मृतियाँ आज तक ताज़ा हैं। पुस्तक के रसीले गद्य के अलावा उसके दो अन्य आकर्षण हैं। एक तो एग्नर के अद्भुत चित्र जो बच्चों ही नहीं वयस्कों का भी मन मोहते हैं। दूसरे उसकी कविताएँ। लगभग सभी प्रमुख पात्रों के गीत हैं जिनकी स्वर-लिपि तक मूल पुस्तक और उसके अँग्रेज़ी अनुवाद में दी गई है। नार्वेजी मित्रों ने बताया कि गर्मियों में कई शहरों में इनकी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं। इस अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या इन गीत-कविताओं को लेकर ही थी। कविता में मेरी कोई गति नहीं है यह जानती ही थी। ज़ाहिर था कि छन्दबद्ध कविताएँ लिखने में दक्ष किसी कवि मित्र का सहारा लिए बिना पुस्तक के साथ न्याय नहीं हो सकता था। विरासत फाउण्डेशन के विनोद जोशी ने तब श्री गोपाल प्रसाद मुद्गल का नाम सुझाया। उनके लिखे गीतों ने अनुवाद में प्राण फूँक दिए। यह कहने में संकोच नहीं कि उनके रचे गीत अँग्रेज़ी पाठ पर आधारित होने के बावजूद उनसे बेहतर बन पड़े हैं।

कैसे लेख-अनुवाद हैं बेहतर?

यह प्रश्न कभी-कभार मुझसे भी पूछा गया कि अनुवाद कैसे किया जाता है या ‘अच्छा’ अनुवाद कैसे किया जाता है। मुझे आज तक इन सवालों के सटीक जवाब सूझे नहीं हैं। उत्तरों की तलाश मुझे भी रही है। पर ‘अच्छे’ अनुवाद को लेकर एक निजी मान्यता सामने रखने का कई बार साहस किया है जिसकी अक्सर प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही मिली है। वही साहस एक बार फिर से करती हूँ, इस आशा के साथ कि शायद कोई सुधि पाठक मान्यता को खारिज भी करे तो कुछ ऐसे तर्कों के साथ कि हमारी साझी समझ स्पष्ट हो सके। तो निजी मान्यता यह है कि जिस लेख-आलेख, कथा-उपन्यास का अनुवाद किया जा रहा हो वह जितनी सरल-सरस-सुन्दर भाषा-शैली में होगा उसका तर्जुमा उतना ही सरल-सरस और सुन्दर बन पड़ेगा। दूसरे शब्दों में ‘अच्छे’ अनुवाद के श्रेय का अधिकांश भाग मूल लेखक को ही जाना चाहिए।

तो विवाद यहीं शुरू हो जाता है, क्योंकि सामने वाला तब यह कहता है कि, “वाह! बड़ी चतुर हैं आप। बड़ी सिफत से कमज़ोर अनुवाद का ठीकरा भी मूल लेखक के मत्थे फोड़ डाला।” पर मैं दरअसल श्रेय साझा करने की ही बात कर रही थी, अपनी भाषागत् कमज़ोरियों को कमतर दर्शाने की नहीं। अँग्रेज़ी से अनुवाद करते समय, खासकर जब ‘कॉम्प्लैक्स’ और ‘कम्पाउण्ड’ वाक्य अनुवादक के सामने हों तो एक भारी द्वन्द्व स्वत: उपस्थित हो जाता है। लेखक की भाषा-शैली का सम्मान करते हुए उस वाक्य को अपूर्ण विराम (कोलन जो अँग्रेज़ी में बात के विस्तार से पहले काम में लिया जाता है) तथा अपूर्ण अर्ध विराम (सेमी कोलन जब अँग्रेज़ी में बात को कई टुकड़ों में रखा जाता है) के साथ अनुदित किया जाए, या फिर खड़ी पाई का उपयोग कर उन लम्बे व दुरूह वाक्यों को खण्डित कर दिया जाए। अनुवादक और सम्पादक इस बारे में एकमत नहीं हैं। कई सम्प्रेषणीयता को सर्वोपरि मान मूल लेखक की भाषा-शैली को गौण मानते हैं, तो दूसरे भाषा-शैली का उचित सम्मान करते हुए विचारों को यथासम्भव प्रभावी रूप से सम्प्रेषित करने की सलाह देते हैं, फिर चाहे वाक्य विन्यास को हिन्दी के अनुरूप कुछ संशोधित ही क्यों न करना पड़े।

जो समस्या ऐसे में अनुवादक के सामने आती है वह यह है कि, मूल लेखक की भाषा-शैली को नज़रअन्दाज़ करते ही वह पुस्तक/आलेख न केवल अपना मूल आकर्षण खोने लगता है, बल्कि अपनी ‘मुरकियाँ’ और लयकारी को खो कुछ सपाट-सा बन जाता है। एक अर्थ में वह रचना मूल लेखक की कुछ कम और अनुवादक की कुछ अधिक बनने लगती है। दूसरी ओर विचारों का सम्प्रेषण ही तो अनुवाद का प्रयोजन है, अगर वह ही न हो सका तो अनुवाद ही निरर्थक हो जाता है। तो अनुवादक के सामने चुनौती यह है कि वह लेखक की भाषा-शैली को साधने की चेष्टा के साथ ही साथ उसके मन्तव्य को सटीकता से सम्प्रेषित करने की चेष्टा करे।

पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा: सुप्रसिद्ध अनुवादक। शिक्षा और बाल साहित्य के क्षेत्रों में अनेकों पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है। जयपुर में रहती हैं।

यह लेख भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘भाषा परिचय’ के अंक - सितम्बर, 2014 से साभार।