लेखक : टी.वी. वैंकटेश्वरन्

अनुवाद - भरत त्रिपाठी

यह बात 1906 की है जब जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी ने टंग्स्टन तन्तु वाले इनकेन्डेसेंट यानी ताप-दीप्त प्रकाश बल्बों का पहला पेटेंट हासिल किया और ‘सूर्य का एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी’ के जुमले के साथ उन्हें बाज़ार में उतारा। उस समय तक बनाए गए लगभग सभी बल्ब या तो महँगे थे या फिर पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाते थे; पर इस आविष्कार ने प्रकाश को घरों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक हर जगह पहुँचाना सम्भव बनाया। बल्ब के आविष्कार का श्रेय आमतौर पर थॉमस अल्वा एडीसन (1847-1931) को दिया जाता है; परन्तु उन्होंने केवल उसके पचास वर्षों से मौजूद विचार को अंजाम तक पहुँचाया। वास्तव में, विज्ञान के इतिहासकार, स्वान और एडीसन जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के अलावा, ऐसे बाईस आविष्कारकों के नाम गिनवातेे हैं जिन्होंने ताप-दीप्त लैम्प की बनावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया; फिर भी जैसा कि फ्रांसिस डार्विन ने कहा है, “विज्ञान में श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो दुनिया को विश्वास दिलाता है, न कि उसे जिसे सबसे पहले विचार सूझता है।”

यह बात 1906 की है जब जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी ने टंग्स्टन तन्तु वाले इनकेन्डेसेंट यानी ताप-दीप्त प्रकाश बल्बों का पहला पेटेंट हासिल किया और ‘सूर्य का एकमात्र प्रतिद्वन्द्वी’ के जुमले के साथ उन्हें बाज़ार में उतारा। उस समय तक बनाए गए लगभग सभी बल्ब या तो महँगे थे या फिर पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाते थे; पर इस आविष्कार ने प्रकाश को घरों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक हर जगह पहुँचाना सम्भव बनाया। बल्ब के आविष्कार का श्रेय आमतौर पर थॉमस अल्वा एडीसन (1847-1931) को दिया जाता है; परन्तु उन्होंने केवल उसके पचास वर्षों से मौजूद विचार को अंजाम तक पहुँचाया। वास्तव में, विज्ञान के इतिहासकार, स्वान और एडीसन जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के अलावा, ऐसे बाईस आविष्कारकों के नाम गिनवातेे हैं जिन्होंने ताप-दीप्त लैम्प की बनावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया; फिर भी जैसा कि फ्रांसिस डार्विन ने कहा है, “विज्ञान में श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जो दुनिया को विश्वास दिलाता है, न कि उसे जिसे सबसे पहले विचार सूझता है।”

लोकमानस में ताप-दीप्त बल्ब के आविष्कार का असाधारण महत्व इसी से ज़ाहिर है कि उसका चित्र नई सूझ या विचार का प्रतीक बन गया, और एडीसन सृजनात्मकता के पर्याय। अब यह हमें अचम्भित नहीं करता क्योंकि आज हम खटाक से बटन दबाकर अपने घरों को प्रकाशित करके रात को भी दिन में बदल देते हैं। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था के आने के पहले, गरीबों के लिए चूल्हा ही प्रकाश का प्रमुख स्रोत होता था। इसके अलावा कुछ अन्य पूरक स्रोत भी थे जैसे चर्बी की बत्तियाँ तथा तेल के दीपक। धनी लोग अपने घरों को मोमबत्तियों से रोशन कर सकते थे, लेकिन समकालीन विवरण से स्पष्ट होता है कि सिर्फ विशेष अवसरों पर ही वैभवपूर्ण रोशनी की जाती थी।

शुरुआती कदम

मनुष्यों में कृत्रिम प्रकाश पैदा करने की आकांक्षा निस्सन्देह प्रागैतिहासिक काल से ही रही है। पुरातात्विक रूप से बात करें तो प्रकाश व्यवस्था, खासतौर पर रहने के स्थानों पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था, 70,000 ई.पू. से ही होने लगी थी। इसके लिए खोखले पत्थर, सीपी या अन्य किसी प्राकृतिक वस्तु में सूखी काई या उसी प्रकार के किसी अन्य पदार्थ को जानवर की चर्बी में भिगोकर जलाया जाता था। मिट्टी को आकार देने और उसके बर्तन बनाने की कला के विकास के साथ ही अनेक प्रकार के दिये बनने लगे जो खुदाई में मिलते हैं। जलने की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दियों में बत्ती (बाती) डालने की शुरुआत हुई; इस तरह रोशनी की प्रकृति निर्धारित हुई। तेल के लैम्प, गैस इत्यादि से होने वाली रोशनी के अपर्याप्त होने के कारण, उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में वैज्ञानिकों ने नई खोजी गई ऊर्जा – विद्युत इस्तेमाल करने के प्रयास शुरू किए।

इनकेन्डेसेंट बल्ब की उत्पत्ति सर हम्फ्री डेवी (1778-1829) द्वारा रॉयल सोसाइटी, लन्दन के समक्ष सन् 1802 में दिए गए एक प्रदर्शन के दौरान मानी जा सकती है। उन्होंने प्लैटिनम की एक पतली पट्टी को गर्म किया। बहुत अधिक तापमान तक गर्म किए जाने पर प्लैटिनम धातु की पट्टी चमकने लगी। इसी दिशा में उनके बाद आए वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम प्रकाश पैदा करने के लिए किए गए कुछ और प्रयास प्रदर्शन मात्र साबित हुए जिनका व्यावहारिक उपयोग से कोई ताल्लुक नहीं था; क्योंकि प्लैटिनम हवा के साथ क्रिया कर बहुत जल्द वाष्पीकृत हो जाता था।

ऊँचे तापमान पर हवा के साथ रासायनिक क्रिया होने पर इस धातु के वाष्पीकरण को कैसे रोका जा सकता है? वैज्ञानिकों ने इसका एक हल निकाला - हवा को हटा दिया जाए और धातु के तार को एक निर्वात बल्ब के भीतर बन्द कर दिया जाए। सन् 1820 में ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉरेन डी ला डिग्री ने प्लैटिनम के तार को एक निर्वात नली में बन्द करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि निर्वात चेम्बर में प्लैटिनम से क्रिया करने के लिए बहुत थोड़े से ही अणु रहेंगे अत: उनकी यह डिज़ाइन लैम्प को ज़्यादा टिकाऊ बनाएगी। इससे स्थिति में निश्चित ही सुधार हुआ; पर समस्या अभी दूर नहीं हुई। हालाँकि यह सूझ-बूझ वाली डिज़ाइन थी, पर चूँकि प्लैटिनम की कीमत बहुत ज़्यादा थी इसलिए इस लैम्प का व्यापक स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा बल्ब में जितना निर्वात पैदा किया गया था, वह पर्याप्त नहीं था।

ऊँचे तापमान पर हवा के साथ रासायनिक क्रिया होने पर इस धातु के वाष्पीकरण को कैसे रोका जा सकता है? वैज्ञानिकों ने इसका एक हल निकाला - हवा को हटा दिया जाए और धातु के तार को एक निर्वात बल्ब के भीतर बन्द कर दिया जाए। सन् 1820 में ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉरेन डी ला डिग्री ने प्लैटिनम के तार को एक निर्वात नली में बन्द करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि निर्वात चेम्बर में प्लैटिनम से क्रिया करने के लिए बहुत थोड़े से ही अणु रहेंगे अत: उनकी यह डिज़ाइन लैम्प को ज़्यादा टिकाऊ बनाएगी। इससे स्थिति में निश्चित ही सुधार हुआ; पर समस्या अभी दूर नहीं हुई। हालाँकि यह सूझ-बूझ वाली डिज़ाइन थी, पर चूँकि प्लैटिनम की कीमत बहुत ज़्यादा थी इसलिए इस लैम्प का व्यापक स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा बल्ब में जितना निर्वात पैदा किया गया था, वह पर्याप्त नहीं था।

चूँकि प्लैटिनम को बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अत: इस उद्देश्य के लिए जिस अगले उपयुक्त तत्व का परीक्षण किया गया, वह था कार्बन। 1700 डिग्री.से. के ऊँचे तापक्रम पर वाष्पीकृत होने वाला कार्बन सबसे बेहतर प्रतीत हुआ। परन्तु, गर्म किए जाने पर हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से कार्बन का ऑॅक्सीकरण हो जाता था। इस स्थिति को सुधारने के प्रयास चलते रहे और सन् 1841 में इंग्लैण्ड के फ्रेडरिक डि मोलिन्स ने ऐसी डिज़ाइन तैयार की जिसमें लकड़ी के कोयले के चूरे को दो प्लैटिनम तारों के बीच गर्म किया जाता था; वस्तुत: यह ताप-दीप्त लैम्प का पहला पेटेंट था। सन् 1854 में एक जर्मन आविष्कारक हेनरिक गोबेल ने ऑॅक्सीकरण रोकने के लिए ऐसा बल्ब विकसित किया जिसमें बाँस के रेशे से बने तन्तु का कार्बनीकरण करके उसे निर्वात बोतल के अन्दर रखा। यह डिज़ाइन आधुनिक प्रकाश बल्ब की संरचना से मिलती-जुलती थी।

काँच के चेम्बर में निर्वात पैदा करते समय थोड़ी-बहुत ऑॅक्सीजन बची रहती थी जो तन्तु के लिए चुने गए कार्बन तथा अधिकांश दूसरे तत्वों का ऊँचे तापमान पर ऑॅक्सीकरण करती थी। ऊँचे तापमान पर ऑॅक्सीकरण होने से आग पैदा होती थी इसलिए अधिकांश डिज़ाइनें घर में इस्तेमाल करने के लिहाज़ से सुरक्षित नहीं थीं। साथ ही उस समय तक ज्ञात पम्प ऐसा निर्वात तो पैदा कर सकते थे जिसमें कोई छोटा प्राणी जीवित न रह सके या आग की लौ बुझजाए, परन्तु ज़रूरत ऐसे पम्पों की थी जो करीब-करीब पूर्ण निर्वात निर्मित कर सकें। सौभाग्य से सन् 1865 तक बहुत प्रभावी स्प्रेंजल पम्प बना लिए गए; जिससे एक रुकावट तो पार हुई।

|

इन्कैन्डेसेन्स यानी ताप-दीप्ति क्या है? ताप-दीप्ति किसी गर्म पदार्थ से उसके अधिक तापमान के कारण निकलने वाला विद्युत-चुम्बकीय विकिरण है। ताप-दीप्ति का एक सामान्य उदाहरण तब देखा जाता सकता है जब एक लोहे की छड़ को बहुत अधिक तापमान तक गर्म किया जाए। तापमान बढ़ने के साथ वह चमकती है - पहले लाल और फिर सफेद। जहाँ एक ओर अधिकांश विकिरण अवरक्त यानी इनफ्रारेड तरंगों के रूप में ऊष्मीय दायरे में होता है, वहीं आमतौर पर काफी विकिरण साथ-ही-साथ दृश्यमान सीमा में भी होता है - अर्थात् प्रकाश के रूप में दिखता है। ताप-दीप्ति में गर्म किए गए पदार्थों द्वारा दृश्यमान प्रकाश का उत्सर्जन होता है। भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से ठोस पदार्थ या तन्तु, इलेक्ट्रॉन के बहाव को रोकते हैं; तन्तु के पदार्थ के इलेक्ट्रॉन उद्दीप्त होते हैं। ये उद्दीप्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बहाव से प्राप्त की गई ऊर्जा की बदौलत ऊँची परमाण्विक कक्षा में चले जाते हैं और फिर अपनी मूल कक्षा में वापस आने पर वे एक फोटोन (प्रकाश कण) छोड़ते हैं। उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्ध्य दोनों कक्षाओं के बीच ऊर्जा के अन्तर के आधार पर तय होती है और इस प्रकार भिन्न-भिन्न पदार्थों में गर्म होने पर उत्सर्जित प्रकाश का रंग बदल जाता है। |

स्वाभाविक है कि विद्युत से होने वाले प्रकाश के लिए नियमित विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक वर्षों में इसका स्रोत ढेर सारी रासायनिक बैटरियाँ होती थीं; परन्तु विद्युत के स्रोत के रूप में ये अत्यधिक खर्चीली थीं। इसके बाद स्थायी चुम्बकों से पैदा किए गए चुम्बकीय क्षेत्र पर आधारित विद्युत उत्पादक यंत्र आए पर उनकी क्षमता बहुत ही कम थी। पर सन् 1866 में स्व-प्रेरित (self excited) डायनमो के क्रान्तिकारी आविष्कार के साथ यह सब बदल गया। आमतौर पर इसका श्रेय स्वतंत्र रूप से वर्नर सीमेन्स और चार्ल्स व्हीटस्टोन को दिया जाता है।

क्रिया रोकें कैसे?

उस समय प्रचलित विद्युतीय प्रकाश-बल्ब से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण समस्या थी - तन्तु का वाष्पीकरण। अत्यन्त बारीकी से बनाया गया होने के बावजूद तन्तु अपनी पूरी लम्बाई में एकदम एक-सा नहीं होता था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरोध हर जगह समान नहीं हो पाता था। तन्तु की लम्बाई में प्रतिरोध में होने वाले अपरिहार्य अन्तरों की वजह से वह असमान रूप से गर्म होता था और अधिक प्रतिरोध वाले स्थानों पर “हॉट-स्पॉट” बन जाते थे। ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण इन जगहों पर ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, जिससे वे जगह पतली हो जाती हैं। पतले होने से प्रतिरोध बढ़ता है तथा वे स्थान और भी गर्म हो जाते हैं। इस दुष्चक्र के कारण सूक्ष्म कटाव बन जाते हैं जिससे अन्तत: तन्तु टूट जाता है; इस कारण ऐसे बल्ब पर्याप्त समय तक नहीं चल पाते थे। इसके अलावा तन्तु के वाष्पीकरण से बल्ब का काँच काला पड़ जाता था जिससे उसका प्रकाश घट जाता था।

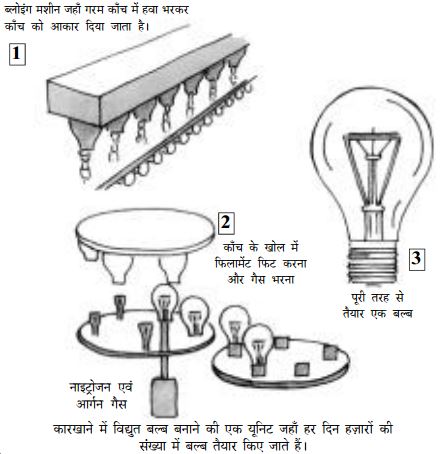

इरविंग लैंगमुइर ने इनमें से कुछ समस्याओं का हल खोजा। उन्होंने सुझाया कि निर्वात की बजाय एक निष्क्रिय गैस वाष्पीकरण को कम कर देगी और दहन से बचाएगी। वस्तुत: अब साधारण ताप-दीप्त बल्बों में नाइट्रोजन, आर्गन या क्रिप्टॉन भरी जाती है। सन् 1903 में विलिस व्हिटन्यु ने प्रदर्शित किया कि कार्बन तन्तु पर धातु की परत चढ़ाने से बल्ब में पैदा होने वाली कालिख को कम किया जा सकता है। मज़बूत तन्तु, तन्तु के ऑॅक्सीकरण को रोकने के लिए हवा को बाहर निकालने हेतु निर्वात पम्प, उसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए काँच के बल्ब को निष्क्रिय गैसों से भरना - निश्चित ही ये सब प्रभावी इन्केन्डेसेन्ट बल्बों की रचना के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती कदम थे। परन्तु बड़े पैमाने पर बल्बों का निर्माण कॉर्निंग रिबन मशीन के आविष्कार से ही सम्भव हो पाया। ऐसी मशीन जो नाज़ुक तन्तु को भीतर रखने के लिए काँच के फूले हुए खोल निकालती जा सकती थी। विद्युत-लैम्प के लिए यह छोटी और दोयम ज़रूरत प्रतीत हो सकती है; लेकिन सस्ते और तेज़ी से बनाए जा सकने वाले बल्ब के गोलों का उत्पादन करके इस मशीन ने इस उद्योग में क्रान्ति ला दी और अन्तत: हमारे संसार को रोशन करने में मदद की। इस मशीन के आगमन तक काँच को हाथ से फुलाना पड़ता था। यह बहुत समय लेने वाली और अत्यन्त खर्चीली प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए ग्लास कम्पनियों ने अनुसन्धान और विकास में दशकों लगाए और सन् 1926 में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स ने रिबन मशीन को प्रस्तुत करके बल्ब निर्माण से जुड़ी समस्या को खत्म कर दिया।

मज़बूत तन्तु, तन्तु के ऑॅक्सीकरण को रोकने के लिए हवा को बाहर निकालने हेतु निर्वात पम्प, उसके वाष्पीकरण को रोकने के लिए काँच के बल्ब को निष्क्रिय गैसों से भरना - निश्चित ही ये सब प्रभावी इन्केन्डेसेन्ट बल्बों की रचना के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती कदम थे। परन्तु बड़े पैमाने पर बल्बों का निर्माण कॉर्निंग रिबन मशीन के आविष्कार से ही सम्भव हो पाया। ऐसी मशीन जो नाज़ुक तन्तु को भीतर रखने के लिए काँच के फूले हुए खोल निकालती जा सकती थी। विद्युत-लैम्प के लिए यह छोटी और दोयम ज़रूरत प्रतीत हो सकती है; लेकिन सस्ते और तेज़ी से बनाए जा सकने वाले बल्ब के गोलों का उत्पादन करके इस मशीन ने इस उद्योग में क्रान्ति ला दी और अन्तत: हमारे संसार को रोशन करने में मदद की। इस मशीन के आगमन तक काँच को हाथ से फुलाना पड़ता था। यह बहुत समय लेने वाली और अत्यन्त खर्चीली प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए ग्लास कम्पनियों ने अनुसन्धान और विकास में दशकों लगाए और सन् 1926 में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स ने रिबन मशीन को प्रस्तुत करके बल्ब निर्माण से जुड़ी समस्या को खत्म कर दिया।

एडीसन का आगमन

इस पृष्ठभूमि में एडीसन का सही समय पर सही जगह आगमन हुआ। सन् 1878 में उन लोगों की कतार में थॉमस एडीसन भी शामिल हो गए जो व्यावहारिक ताप-दीप्त लैम्प बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे, जैसे इंग्लैण्ड में जोसेफ स्वान और सेन्ट जॉर्ज लेन-फॉक्स; अमेरिका में विलियम सॉयर, एल्बन मैन, हिराम मैक्सिम और मोज़ेज़ फारमर। इस बीच, सन् 1874 में, हेनरी वुडवर्ड और उनके सहयोगी मैथ्यू इवांस ने स्वान की डिज़ाइन में सुधार किया; चेम्बर को खाली रखने की बजाय उन्होंने उसे नाइट्रोजन से भर दिया। चूँकि इन लोगों के पास साधनों की कमी थी (उनमें से एक तो होटल चलाता था), इसलिए उनके संशोधन का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सका। थॉमस एडीसन को इन लोगों के कार्य और सोच की दिशा में पर्याप्त सम्भावना दिखी और उन्होंने अपने विद्युत-बल्ब विकसित करने के कार्यक्रम को शु डिग्री करने से पहले इन लोगों के पेटेंट सम्बन्धी अधिकार खरीद लिए। एडीसन को स्पष्ट था कि उन्हें ऐसे पदार्थ की पहचान करनी होगी जो तन्तु के रूप में लम्बे समय तक चल सके, साथ ही कोमल सफेद रोशनी देने का काम करे।

इस खोज में शामिल बाकी सब लोगों की तरह ताप-दीप्त तार के लिए एडीसन की भी पहली पसन्द प्लैटिनम ही थी। प्लैटिनम का चयन उसके ऊँचे गलनांक और कम ऑॅक्सीकरण के कारण किया गया था। इसके बाद उसने अन्य कई पदार्थों का परीक्षण किया जिनमें सोना, रूथेनियम, निकल और प्लैटिनम-इरीडियम की एक मिश्र धातु भी थी। फिर एडीसन ने अपने ताप-दीप्त तत्व के लिए कार्बन का उपयोग करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना शु डिग्री कर दिया। यह कई प्रकार से एक आदर्श पदार्थ था - विद्युत चालक होने के बावजूद इसकी प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है; इसे ऊँचे तापक्रम तक गर्म किया जा सकता है; यह पतले तारों के रूप में ढाला जा सकता है; और यह महँगा नहीं है। कार्बन का एक बड़ा दोष, जिसके कारण एडीसन ने पहले इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोचा तक नहीं था, यह था कि यह ऑॅक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से जल जाता है। पर संयोग से एडीसन एक बेहद प्रभावी निर्वात पैदा करने में सफल हो गए थे, एक ऐसी तकनीक के ज़रिए जो सम्भवत: उस समय दुनिया में सबसे बेहतर थी। इसका इस्तेमाल उन्होंने काँच के बल्बों को उस सीमा तक खाली करने के लिए किया जब तक कि गर्म कार्बन तन्तु को गम्भीर क्षति पहुँचाने लायक ऑॅक्सीजन के पर्याप्त अणु भीतर न बचें।

उन्हें पहली कामयाबी 21 अक्टूबर, सन् 1879 को मिली जब उनके संशोधित कार्बन तन्तु वाले लैम्प ने, जानबूझकर अधिक वोल्टेज दिए जाने से नष्ट होने के पहले, लगातार 40 घण्टे काम दिया। इस परीक्षण के लिए एडीसन ने कम लम्बाई के सूती धागे का इस्तेमाल किया जिसको इस तरह तपाया गया कि उसमें सिर्फ कार्बन बचा रहे (अर्थात् उसका कार्बनीकरण किया गया) और उसे ऑॅक्सीजन से लगभग पूरी तरह खाली काँच के बल्ब के भीतर रखा गया। तब तक एडीसन ने अलग-अलग तन्तुओं के साथ सैकड़ों परीक्षण कर लिए थे और आखिर में कार्बन तन्तु तक पहुँचने के पहले वे हज़ारों पदार्थों का परीक्षण कर चुके थे।

अपने इस कार्य के लिए समर्थन पाने हेतु एडीसन ने 31 दिसम्बर 1879 को बिजली से की जाने वाली रोशनी के प्रदर्शन की व्यवस्था की। जनता के समक्ष किया गया यह प्रदर्शन इस उत्साही युवा (32 वर्षीय) आविष्कारक के 16 महीनों के गहन श्रम की परिणति थी। साथ ही विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी महत्ता और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण यह युगान्तरकारी घटना थी। इसके बाद वुडवर्ड के विचार का इस्तेमाल करते हुए एडीसन ने बेहतर तन्तु विकसित किया और सन् 1880 तक उन्होंने ऐसा तन्तु बना लिया जो लगातार 1200 घण्टों तक चल सकता था। पर इस सफलता तक पहुँचाने वाला मार्ग किसी भी तरह आसान या फूलों से पटा नहीं था। जब एडीसन सैंकड़ों पदार्थों का परीक्षण करने के बावजूद तन्तु के लिए सही पदार्थ नहीं खोज पा रहे थे, तब उनके आलोचकों ने उनकी निन्दा की और सवाल उठाए। एडीसन ने प्रत्युत्तर दिया, “यदि मैं 10,000 नाकाम तरीके खोज चुका हूँ, तो यह मेरी असफलता नहीं है। मैं हताश नहीं हूँ, क्योंकि अकसर हर गलत प्रयास की छँटनी करना आगे की दिशा में उठाया गया कदम होता है...”

असल में एडीसन से अलग, बल्कि उनसे काफी पहले, फरवरी 1873 में एक अँग्रेज़ भौतिक व रसायनशास्त्री जोसेफ विल्सन स्वान (1828-1914) ने कार्बन तन्तु वाला एक लैम्प बनाया था, जो 13.5 घण्टे चला। सन् 1850 में उन्होंने खाली काँच के बल्ब में रखे कार्बनीकृत कागज़ के तन्तुओं के साथ काम करना शु डिग्री किया और एक कारगर उपकरण बनाने में सफल हुए। पर वे भी बढ़िया निर्वात की कमी और अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण बहुत परेशान हुए। इन दिक्कतों के परिणामस्वरूप बल्ब बहुत कम समय तक चलते थे और प्रकाश का स्रोत निष्प्रभावी होता था।

असल में एडीसन से अलग, बल्कि उनसे काफी पहले, फरवरी 1873 में एक अँग्रेज़ भौतिक व रसायनशास्त्री जोसेफ विल्सन स्वान (1828-1914) ने कार्बन तन्तु वाला एक लैम्प बनाया था, जो 13.5 घण्टे चला। सन् 1850 में उन्होंने खाली काँच के बल्ब में रखे कार्बनीकृत कागज़ के तन्तुओं के साथ काम करना शु डिग्री किया और एक कारगर उपकरण बनाने में सफल हुए। पर वे भी बढ़िया निर्वात की कमी और अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण बहुत परेशान हुए। इन दिक्कतों के परिणामस्वरूप बल्ब बहुत कम समय तक चलते थे और प्रकाश का स्रोत निष्प्रभावी होता था।

फिर चीज़ें बदलीं; 1870 के दशक के मध्य तक बेहतर पम्प सुलभ हो गए, और स्वान सन् 1878 में अपने कार्बन रेशे केतन्तु वाले उन्नत विद्युत बल्ब के लिए ब्रिटिश पेटेंट हासिल करने में कामयाब हुए। स्वान के लैम्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि निर्वात ट्यूब में बची रह गई ऑॅक्सीजन की मात्रा तन्तु को जलाने के लिए अपर्याप्त थी, जिसके कारण तन्तु बिना आग पकड़े अत्यन्त गर्म होकर करीब-करीब सफेद प्रकाश देकर चमकता था। 1880 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों से वे इंग्लैण्ड में घरों और खम्भों पर बल्ब लगाने लगे और अपनी कम्पनी शुरू कर दी। निश्चित ही एडीसन और स्वान दोनों ही गर्म होकर प्रकाश देने वाले बल्ब पर अपनी दावेदारी जता सकते थे, लेकिन स्वान ने यह कहते हुए अपना दावा छोड़ दिया कि एडीसन का योगदान उनसे ज़्यादा था। यह मजबूरी पेटेंट दावों के कारण थी। स्वान ने अपनी कम्पनी, जो उन्होंने विद्युत लैम्प की मार्केटिंग के लिए स्थापित की थी, एडीसन की कम्पनी के साथ मिला दी और एडीसन एण्ड स्वान युनाइटेड इलैक्ट्रिक कम्पनी बनाई (जो बाद में ऐडीस्वान कहलाई)। इस बीच एडीसन के पेटेंट दावों को कई अन्य आविष्कारकों द्वारा चुनौती दी जा रही थी। विरोधियों के दावों के खिलाफ एडीसन के दावों को बल प्रदान करने के लिए व्यवसाय में उनके सहभागी बन चुके स्वान ने उन्हें अपना निर्विरोध समर्थन दिया।

जहाँ स्वान अपने कार्बन रेशे वाले तन्तु के साथ ही सन्तुष्ट थे, वहीं एडीसन ने तन्तु के लिए उपयुक्त पदार्थ पहचानने के अपने प्रयास जारी रखे। पर, सन् 1900 तक एडीसन को यह विश्वास हो चला था कि कार्बन ताप-दीप्त लैम्प में अब और प्रगति नहीं हो सकती। एक प्रकार से उनका ऐसा मानना सही था। तब तक उच्च ताप सहन कर सकने वाली धातुएँ व्यवसायिक तौर पर आना प्रारम्भ हो गई थीं और यह स्पष्ट हो गया था कि कार्बन लैम्प अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। 27000 से. गलनांक वाले ऑॅस्मियम को सन् 1890 में विकसित किया गया परन्तु नाज़ुक तथा काफी दुर्लभ होने की वजह से उसका विपणन बहुत सीमित दायरे में किया गया। 28500 से. गलनांक वाला टैन्टालम इतना नाज़ुक भी नहीं था और ज़्यादा प्रचुर था इसलिए सन् 1905 से सन् 1910 के बीच यह काफी लोकप्रिय रहा। 33800 से. गलनांक वाला टंग्स्टन उपयोग में आने वाली अगली धातु थी जो आज तक चलन में है। एलेक्ज़ैण्डर जस्ट और फ्रांज़ हैनामन ने सन् 1904 में टंग्स्टन तन्तु बनाने की पहली प्रायोगिक प्रक्रिया प्रस्तुत की - हाइड्रोजन और नाइट्रोजन युक्त नम वातावरण में इसे गर्म किया जाए, ताकि सारा कार्बन अलग हो जाए और पर्याप्त रूप से शुद्ध टंग्स्टन बचा रहे। एडीसन की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी ने सन् 1906 में टंग्स्टन तन्तु वाले ताप-दीप्त लैम्प के लिए पहला पेटेंट दाखिल किया; व्यापक स्तर पर रोशनी फैला पाना अब सम्भव था।

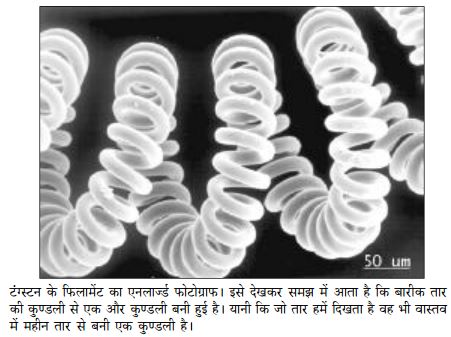

पर टंग्स्टन तन्तु भुरभुरा (brittle) था और प्रचलित धारणा यह थी कि उसे लचीला नहीं बनाया जा सकता। विलियम डेविड कूलीज़ (1873-1975) ने सन् 1910 में टंग्स्टन तन्तु बनाने के एक बेहतर तरीके का आविष्कार किया जिसमें टंग्स्टन को काफी गरम करके उसे धीरे-धीरे ठण्डा करते हुए तन्तु बनाए जाते थे। टंग्स्टन तन्तु अन्य सभी तन्तुओं से ज़्यादा चल पाया और कूलीज ने कीमतों को व्यावहारिक बना दिया।

लेकिन, एक समस्या अभी भी थी; धातु होने के कारण ऊँचे तापमान पर टंग्स्टन ऑॅक्सीजन के साथ क्रिया करता था। वस्तुत: सन् 1910 तक, ऑॅक्सीकरणीय तन्तुओं वाले सभी लैम्प, तन्तु के पदार्थ के वाष्पीकरण को कम करने के लिए निर्वात का उपयोग करते थे। फिर भी इन सभी को तन्तु के पदार्थ का वाष्पीकरण झेलना पड़ता था जिसके कारण काँच का खोल काला पड़ जाता था जिससे रोशनी का प्रभाव बहुत घट जाता था। टंग्स्टन के सामान्य ताप-दीप्त लैम्प की क्षमता में सुधार तब आया जब इरविंग लैंगमुइर ने इसमें भरने के लिए निष्क्रिय गैस - पहले नाइट्रोजन और फिर सन् 1918 में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद आर्गन - का प्रयोग किया। काँच के बल्ब में निष्क्रिय गैस डालने की इस तकनीक ने वाष्पीकरण को कम कर दिया क्योंकि धातुएँ निष्क्रिय गैसों के साथ क्रिया नहीं करतीं। इसके अलावा, निष्क्रिय गैसों को बल्ब में भरने से एक और फायदा हुआ - गर्म तन्तु से पैदा ताप ऊर्जा का संवहन उनमें काफी धीमा होता है जिससे बल्ब की क्षमता बढ़ गई। कितना सक्षम - कितना अक्षम?

कितना सक्षम - कितना अक्षम?

सन् 1909 तक एडीसन की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी ने अपनी विद्युत रोशनी के लिए एक बड़ा विज्ञापन अभियान चलाया और ‘माज़दा’ (फारसी पौराणिक कथाओं में प्रकाश का देवता) के व्यापारिक नाम से उसकी मार्केटिंग की। हालाँकि एडीसन द्वारा एक सदी पहले अविष्कृत किए जाने के बाद से प्रकाश बल्ब को कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली है, पर यह महसूस किया गया है कि इन बल्बों के लिए यह नाम अनुपयुक्त है; ये बल्ब प्रकाश से ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा पैदा करते हैं। इस वजह से कुछ लोगों ने मज़ाकिया तौर पर इसका उपहास बनाया कि ‘ये प्रकाश बल्ब नहीं बल्कि ऊष्मा बल्ब हैं।’ यह ज़रूर है कि अपनी 7.8 ल्यूमेन्स प्रति वॉट जितनी कम प्रकाश मात्रा के बावजूद प्रारम्भिक टंग्स्टन लैम्प की क्षमता उससे पिछले लगभग दस सालों में बने सभी ताप-दीप्त लैम्पों को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इसके बावजूद यह बल्ब बहुत अक्षम था, और ऊर्जा का अपव्यय करता था। टंग्स्टन लगभग 25000 से. तक गर्म किए जाने पर ही सफेद होकर चमकता है, यह बहुत ऊर्जा लेने वाली प्रक्रिया है जो सिर्फ 2-5 प्रतिशत विद्युत को दृश्यमान रोशनी में बदलती है। वास्तव में टंग्स्टन के ताप-दीप्त लैम्प से आने वाली लगभग 80 प्रतिशत ऊर्जा का विकिरण अदृश्य तरंगदैर्ध्यों, मुख्यत: अवरक्त (इन्फ्रारेड), के रूप में होता है। अन्य क्षतियाँ मुख्य रूप से ऊष्मा संवहन के कारण होती हैं; उसका कुछ अंश विद्युत तारों से होकर बह जाता है और अधिकांश भरी हुई निष्क्रिय गैस के ज़रिए। यह ज़रूर है कि भारी निष्क्रिय गैसें, जो हालाँकि खर्चीली होती हैं, ऊष्मा संवहन की क्षति को कम कर सकती हैं, और ताप-दीप्त लैम्पों की क्षमता कुछ प्रतिशत बढ़ा सकती हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि इतना अक्षम बल्ब इतने लम्बे समय तक कैसे चलता रहा? क्या ऐसा इसलिए था कि कोई विकल्प मौजूद नहीं था?

विकल्प मौजूद थे

वस्तुत: एडीसन के समय भी आधुनिक फ्लोरेसेन्ट लैम्प के पूर्ववर्ती लैम्प सुलभ थे। सन् 1856 में भौतिकी के प्रति प्रगाढ़ रुचि रखने वाले एक काँच के कारीगर हेनरिक गीसलर ने एक नली में बन्द गैस को एक उत्प्रेरक कुण्डली द्वारा उद्दीप्त करके उससे नीली-सी चमक प्राप्त की; और इस प्रकार फ्लोरोसेन्ट लैम्प की नींव रखी। एडीसन के एक प्रतिद्वन्द्वी निकोला टेसला ने इस युक्ति को विकसित करते हुए सन् 1893 के आस-पास शिकागो विश्व मेले में गैस के आवेश-विसर्जन पर आधारित व्यावहारिक लैम्प को प्रदर्शित किया। एडीसन के एक सहायक डी. मैक्फारलेन मूर ने सन् 1894 में गैस का आवेश विसर्जन करने वाला कारगर लैम्प बनाया जिसे ‘मूर लैम्प’ कहा गया। उन्हें नाइट्रोजन भरने पर गुलाबी प्रकाश और कार्बन डाइऑॅक्साइड भरने पर सफेद प्रकाश प्राप्त हुआ। सन् 1901 में पीटर कूपर ह्युइट ने पारे की वाष्प वाले लैम्प का प्रदर्शन किया जो नीले-हरे रंग का प्रकाश देता था, और इसलिए अधिकांश व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ठीक नहीं था। हालाँकि वह आधुनिक डिज़ाइन के काफी करीब था और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करने के लिए उपयोगी था।

सन् 1926 में एडमण्ड जरमर ने ट्यूब पर फ्लोरोसेन्ट पाउडर चढ़ाया। इस फ्लोरोसेन्ट पदार्थ ने एक दुर्लभ गैस द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली पराबैंगनी रोशनी को अधिक समरूप सफेद रोशनी में बदल दिया। ताप-दीप्त प्रकाश बल्ब उनके द्वारा खपत की जाने वाली लगभग 98% ऊर्जा को ऊष्मा में व्यर्थ कर देते हैं। एक ताप-दीप्त प्रकाश बल्ब (लगभग 2.1% क्षमता), किसी फ्लोरोसेन्ट लैम्प (लगभग 8.2% क्षमता) की तुलना में चौथाई क्षमता वाला होता है, और दोनों स्रोतों से समान मात्रा की रोशनी पाने के लिए फ्लोरोसेन्ट लैम्प की तुलना में लगभग छ: गुना ऊष्मा पैदा करता है। गैस-आवेश विसर्जित करने वाले बल्ब और फ्लोरोसेन्ट लैम्प, ताप-दीप्त लैम्पों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थे; फिर भी उस समय उनका कोई पक्षधर नहीं था।

बाज़ार का शिकंजा

दूसरों की तुलना में एडीसन की छवि अतिप्रभावशाली थी; उनके लिए कोई समस्या बहुत कठिन नहीं होती थी और एक आविष्कारक के रूप में उनका जादू जनमानस पर ऐसा छाया हुआ था कि जब सन् 1878 में उन्होंने घोषित किया कि उन्होंने विद्युतीय ताप-दीप्त बल्ब की समस्या सुलझा ली है तो गैस कम्पनियों के स्टॉक गिर गए। प्रकाश-बल्ब बनाना ही उनकी गतिविधियों का एकमात्र लक्ष्य नहीं था। इस प्रकाश-व्यवस्था के दूसरे हिस्सों की भी संरचना की जाना थी। इसी दौरान एडीसन ने एक बेहद प्रभावी विद्युत-उत्पादक यंत्र के साथ-ही-साथ मीटर (उपभोक्ताओं को बिल देने के लिए आवश्यक), स्विच बटनों और फ्यूज़ यंत्रों पर काफी प्रगति की।

इस प्रकार न सिर्फ अपने नए-नए आविष्कारों के कारण बल्कि प्रतिद्वन्द्वी कम्पनियों के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण यंत्रों या प्रक्रियाओं के पेटेंट रखने के कारण भी मेनलो पार्क के इस जादूगर की कशिश कहीं अधिक थी। 31 दिसम्बर, सन् 1879 को नववर्ष की पूर्वसंध्या पर किया गया प्रदर्शन भी अपने आप में एक व्यवसायिक छलाँग थी। सन् 1890 तक 35 अमेरिकी कम्पनियाँ विद्युतीय लैम्प बनाने लगी थीं। देशभर के निकायों के लगभग 1600 केन्द्रीय स्टेशनों की ज़िम्मेदारी तीन बड़ी कम्पनियों - एडीसन, थॉमसन-ह्यूस्टन और वेस्टिंगहाउस पर थी। एडीसन की बिजली से प्रकाश पैदा करने वाली पहली व्यवस्था ने 4 सितम्बर 1882 को दोपहर के 3 बजे पर्ल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में काम करना शु डिग्री किया - इसने डी.सी. विद्युत पैदा की और एडीसन ने हर गली के नुक्कड़ पर एक बिजलीघर बनाने का विचार किया। इससे घरों और व्यवसायों में उस समय कृत्रिम रोशनी के लिए, तब तक प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाली गैस की कीमत पर ही विद्युतीय प्रकाश खरीदना सम्भव हो गया। बिजलीघर के शु डिग्री होने के महीने भर के भीतर ही, 1 अक्टूबर 1882 तक एडीसन इलैक्ट्रिक के पास 59 उपभोक्ता हो गए थे; 1 दिसम्बर तक यह संख्या 203 हो गई थी और एक वर्ष बाद 513। पर्ल स्ट्रीट सारे अमेरिका के शहरों और कस्बों में बिजली व्यवस्था की स्थापना के लिए राह दिखाने वाला आदर्श नमूना बन गया। विद्युत उत्पादन और वितरण के साथ ही बिजली के साजो-सामान और बल्बों की बिक्री तथा रखरखाव इन्हीं कम्पनियों द्वारा किया जाता था।

विलय और अधिग्रहण द्वारा, तकनीकी विकास और अनुसन्धान में सहभागीदारी को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट समझौतों द्वारा, और पेटेंट उल्लंघन के सन्दर्भ में हासिल की गई न्यायिक विजयों द्वारा नई शताब्दी की शुरुआत में जनरल इलैक्ट्रिक, जो मूलत: एडीसन की भागीदारी के साथ अस्तित्व में आई थी, ताप-दीप्त लैम्प के उद्योग में अमेरिका की सबसे ताकतवर कम्पनी बन गई थी। सन् 1880 के दशक के अन्तिम वर्षों में शु डिग्री होने वाले विलयों के चलते, सन् 1892 तक अमेरिका में विद्युत उद्योग का स्वामित्व सिर्फ दो कम्पनियों में केन्द्रित हो गया था: जीई और वेस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी। और, सन् 1896 में, एक पेटेंट में हिस्सेदारी के समझौते द्वारा इन दो दिग्गजों का बाज़ार पर प्रभावी नियंत्रण हो गया; विश्व भर में बेचे जा रहे सभी लैम्पों का लगभग 80% हिस्सा इन्हीं विशाल कम्पनियों का था। सहभागीदारी और पेटेंट में हिस्सेदारी से ही जीई का लम्बा हाथ यूरोप तक भी पहुँच गया। इस प्रकार इनके प्रतिद्वन्द्वियों के पास मुकाबले का कोई मौका नहीं था, फलस्वरूप ताप-दीप्त बल्ब का एकछत्र राज बना रहा; जो केवल उसकी आन्तरिक खूबी के कारण नहीं था बल्कि मुख्यत: व्यवसायिक और बाज़ार के निहित स्वार्थ के कारण था।

ताप-दीप्त बल्ब और बाकी सभी साजो-सामान के पेटेंट अधिकार उसके पास होने के कारण उद्योग बदलना नहीं चाहता था; उनके लिए नई उन्नत और विकसित तकनीक इस्तेमाल करने की बजाय बाज़ार में अक्षम लैम्प को ही चलाते रहना लाभकारी था। बल्कि जब कुछ लोगों ने ऊर्जा के लिहाज़ से ज़्यादा सक्षम लैम्प चलाने की बात कही तो विद्युतीय सामान की बिक्री घटने के डर से अमेरिका और यूरोप की विद्युत कम्पनियों ने इसका विरोध किया।

एक और दोराहा

अच्छा लगने पर भी ज़्यादा समय तक सुस्ताया नहीं जा सकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, “कुएँ के सूख जाने पर हमें पानी का मूल्य समझ में आता है।” वास्तव में सन् 1970 के दशक के विश्वव्यापी तेल संकट ने ही ऊर्जा के कारगर और किफायती उपयोग में रुचि जगाई, जिसकी वजह से नए प्रभावी प्रकाश स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन मिला। पुराने फ्लोरोसेन्ट बल्ब को अटारी में से निकालकर झाड़ा-पोंछा गया; सीएफएल बनाई गई; पारे के वाष्प लैम्प के लिए नए उपयोग निकाले गए।

आज हम फिर दोराहे पर खड़े हैं जहाँ मन्द रोशनी पैदा करने वाले एक बेहद छोटे यंत्र, एलईडी, में सम्भावना दिखाई देती है। एलईडी (प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड) साठ के दशक से इस्तेमाल हो रहे हैं और इलैक्ट्रॉनिक उपभोक्ता सामानों में संकेतक लैम्प की तरह काम में आते रहे हैं। एलईडी यंत्रों पर हो रहे मौजूदा शोधकार्यों से यह निष्कर्ष निकला है कि इन्हें प्रकाश पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इन्हें प्रकाश के स्रोत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि लम्बे समय तक वे सफेद रोशनी पैदा नहीं कर पाए थे - सिर्फ़ लाल, हरी और पीली रोशनी ही दे पाते थे। पर सफेद आखिरकार सभी रंगों का मिश्रण है; तो क्यों न सभी प्रकार की एलईडी के संयोजन से सफेद रोशनी प्राप्त की जाए? इस तरह के सफेद एलईडी पैक 1990 के दशक के मध्य से विकसित किए जा रहे हैं।

ताप-दीप्त बल्ब की तुलना में सफेद एलईडी यंत्र प्रति वॉट लगभग छ: गुना प्रकाश पैदा करता है, जो क्षमता में एक छोटे फ्लोरोसेन्ट बल्ब से भी ज़्यादा है। मौजूदा सफेद एलईडी यंत्र 50,000 घण्टों तक चलेंगे, जो 60 वॉट के बल्ब से 50 गुना ज़्यादा लम्बा समय है - लगभग छ: साल तक लगातार उपयोग। यदि सफेद एलईडी को आज के लाल एलईडी यंत्रों के समान क्षमता वाला बनाया जा सके तो वे ऊर्जा की ज़रूरतों को घटा सकते हैं और फलस्वरूप विद्युत उत्पादक संयंत्रों द्वारा हवा में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाईऑॅक्साइड की मात्रा को प्रति वर्ष 300 मेगा टन तक कम कर सकते हैं। सफेद रोशनी हासिल करने के लिए लाल, नीले और हरे एलईडी का संयोजन तो किया ही जा सकता है, पर इसके अलावा फ्लोरोसेन्ट लैम्प के सदृश पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न करने वाले एलईडी का इस्तेमाल फॉस्फर को उद्दीप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। (जैसा कि आमतौर पर सामान्य ट्यूब लाइट या सी.एफ.एल. में नली की भीतरी सतह पर सफेद कोटिंग की गई होती है। जिससे सफेद रोशनी प्राप्त होती है।) प्रकाश स्रोतों पर होने वाली बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी नए अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन, प्रश्न यह है कि क्या हम फिर से सिर्फ बाज़ार के मंत्र को मानते हुए सचेत होने के लिए एक और ऊर्जा संकट का इन्तज़ार करेंगे या अभी से ऊर्जा की बरबादी रोकने के लिए बुद्धिमत्ता और दृढ़ता दिखाएँगे?

टी.वी. वैंकटेश्वरन् - विज्ञान लेखन में रुचि। विज्ञान प्रसार में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। तमिलनाडु सायंस फोरम से गहरा जुड़ाव। दिल्ली में निवास।

अँग्रेज़ी से अनुवाद - भरत त्रिपाठी - आई.आई.एम.सी., नई दिल्ली से पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा। स्वतंत्र लेखन और द्विभाषिक अनुवाद करते हैं। होशंगाबाद में निवास।