लुईस थॉमस

अनुवाद: मनोहर नोतानी

वो दुनिया के पुराने वाले सात अजूबे किसने देखे। लेकिन अगर आज की दुनिया से सात अजूबों को खोजा जाए तो वो कौन से होंगे?

अभी-अभी मुझे एक खत मिला। एक साहब हैं किसी पत्रिका के संपादक। उनका खत। चाहते हैं मैं छह और बंदों के साथ मिल-बैठकर अब पुरानी पड़ चुकी उस लिस्ट को खारिज करूं जो दुनिया के सात अजूबों से ताल्लुक रखती है और बने एक ताज़ा-तरीन फेहरिस्त - आधुनिक दुनिया के सात चमत्कारों की1 मैंने यह दिया मुझसे नहीं होगा। और इतने कम समय में तो कतई नहीं। फिर भी यह सवाल मेरे अंदरूनी गलियारे में तब से चहलकदमी कर रहा है।

आखिर मुझे दुनिया के उन सात अजूबों की लिस्ट पर नज़र डालनी ही थी जो बैबीलोन के लटकते गुलज़ारों को अपने में शुमार किए थी। और फिर ‘अजूबा’ लफ्ज़ भी तो था ज़िस पर गौर फर्माना था। ताकि हम मुद्दे को ठीक-ठीक समझ पाएं। कुल मिलाकर पल्ले यह पड़ा कि यदि कोई पत्रिका किन्हीं सात हज़रातों को किन्हीं सात ऐसी चीज़ों पर अगरचे हमख्याल कर पाए जिन्हें वे दुनिया के सात आश्चर्य कह कर बुला सकें तो आखिर दुनिया के सात आश्चर्य तो वहीं मौजूद हो जाएंगे! लेकिन ऐसी हमख्याली आसान है नहीं। अजूबा लफ्ज़ जो ठहरा। कोई आसान-सा सिर्फ एक मतलब थोड़े ही है इसका - कुछ अलहदा किस्म का, जो आम न हो; और जिसके बाबत सवाल भी उठें तो आजवाब। जो निगाह डालने वाले को एक अचरज भरी उलझन में डाल दे। इतना कि वो यकायक कह उठे, “नामुमकिन, मुझे तो यह सब अजीब-सा लगता है।” किसी भी अद्भुत चीज़ की मौजूदगी हमारे अंदर जो अहसास जगाती है उसमें तारीफ के साथ-साथ मुस्कुराहट भी खिली रहती है।

खैर तय किया कि यह लिस्ट मैं बनाऊंगा। किसी रिसाले के लिए नहीं। अभी उठ रही है जो बात, उस बात के लिए। लिस्ट उन चीज़ों की जिन्हें लेकर मैं सबसे ज़यादा कुतूहल में डूबता-उतरता हूं। शुरूआत को लेकिन मैं आखिर तक लटका रखूंगा और चलूंगा दूसरी पायदान से।

मेरे द्वारा मुस्कर्रर दो नम्बर का अचम्भा है - बैक्टीरिया की वो प्रजातियां जिन्हें इस धरती पर सन 82 के बाद ही देखा जा सका। ऐसे जीव जो हमारे ख्याल की देहरी भी न छू पाए थे। इससे पहले। (जो कुदरत के उन कायदों की खिल्ली उड़ाते ऐसे जीते-जागते सबूत थे जिन कायदों में हमारी आस्था काफी गहरी थी।) ये मानो सीधे दोजख से निकल कर आए हुए जीव थे क्योंकि धरती के उस दहकते अंतस को हम किसी दोजख से कम नहीं समझते न! ऐसा दोजख जहां किसी किस्म की बसाहट मुमकिन न हो।

ऐसे इलाकों पर हमारी विज्ञानी नज़र अभी हाल ही में पड़ना शुरू हुई है - जबसे धरती की सतह से 2500 मीटर या इससे भी ज़्यादा गहरे उतर जाने वाली पनडुब्बियां बनने लगी हैं। इन पनडुब्बियों की पहुंच समंदर के पेंदे में मौजूद उन जगहों तक होती है जहां छोटे-छोटे सूराख गरमागरम समुद्री पानी उगलते रहते हैं। और यह सिर्फ गर्म पानी, या भाप, या प्रयोगशालाई ऑटोक्लेव में मौजूद बहुत अधिक दाब व ताप वाली वह भाप ही नहीं है (जिस पर हम हर तरह के सूक्ष्म-अतिसूक्ष्म जीवन के सफाए के लिए बरसों से भरोसा करते रहे हैं)। वास्तव में यह उससे भी अधिक दबाव वाला अत्यन्त गर्म पानी है जिसका तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ज़्यादा है। इतने अधिक तापमान पर किसी भी प्रकार के जीवन की उम्मीद करना खामखयाली ही होगी। इस तापमान पर तो प्रोटीन व डी.एन.ए. टूट-फूट जाएंगे, एन्ज़ाइम गलगला जाएंगे और कोई भी ज़िंदा शै क्षणभर में अपना दम तोड़ देगी। इसी कारण तो हमने शुक्र पर किसी भी तरह के जीवन की हर सम्भावना को निरस्त कर रखा है। और ठीक इसी वजह से हमने अपनी धरती पर आज से चार अरब वर्ष पहले जीवन के किसी भी प्रकार की मौजूदगी को खारिज कर दिया है।

लेकिन अभी हाल में बी.जे.ए. बैरोस व जे.डब्ल्यू. डेमिंग ने ठेठ गहरी समंदरी दरारों से खींचे गए पानी में धड़ल्ले से फलते-फूलते बैक्टीरिया पाए हैं। और इतना ही नहीं; टइटेनियम की सीरिंजों में कैद व 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्मशुदा, बहुत ज़्यादा दबाव वाले चेम्बरों में सीलबंद ये बैक्टीरिया जब ऊपर सतह पर लाए जाते हैं तो न केवल वे जीवित रह पाते हैं बल्कि बड़े जोशोखरोश से अपनी आबादी भी बढ़ाते जाते हैं। और ये तभी मारे जा सकते हैं जब साधारण उबलते पानी में उन्हें यकायक ‘बर्फाया’ जा सके!

उस पर तुर्रा यह कि ये दिखते हैं एकदम साधारण बैक्टीरिया जैसे ही। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से निहारने पर इनकी बुनावह जो दिखती है, एकदम सामान्य-कोशिका भित्तियां, राइबोसोम एण्ड कम्पनी! और अगर ये, जैसा कि अब सुझाया जा रहा है, हम सबके बाप-दादे यानी आर्कि-बैक्टीरिया। हैं तो सवाल यह है कि आखिर इन्होंने या इनके पोतों-परपोतों ने ठंडे होने की तरकीब कहां से सीखी?

*आर्कि-बैकटीरिया - 1970 में कार्ल आर.वूज़ ने उन खास बैक्टीरिया का अध्ययन शुरू किया जो केवल उन्हीं हालातों में मिलते हैं जहां स्वतंत्र/मुक्त ऑक्सीजन नदारद होती है। इनमें से कुछ तो कार्बन-डाईऑक्साइड का मीथेन में अपचयन (रिडक्शन) कर देते हैं, चुनांवे मीथेनोजेनस, मीथेन बनाने वाले कहलाते हैं। जबकि बाकी बचे इस तरह के खास बैक्टीरिया कुछ ऐसी क्रियाओं में शामिल होते हैं जिनमें ऊर्जा पैदा होती है और जीवनाकूल परिस्थितियां बनती हैं - नोट करें, बिना किसी ऑक्सीजन के। वूज़ इन सारे बैक्टीरियाओं को एक ही थैली का चट्टा-बट्टा मानकर इन्हें एक नाम देते हैं - आर्कि-बैक्टीरियां। उनका सुझाव है कि जीवों के वर्गीकरण में इन्हें एक अलग ही किंगडम माना जाए।

*आर्कि-बैकटीरिया - 1970 में कार्ल आर.वूज़ ने उन खास बैक्टीरिया का अध्ययन शुरू किया जो केवल उन्हीं हालातों में मिलते हैं जहां स्वतंत्र/मुक्त ऑक्सीजन नदारद होती है। इनमें से कुछ तो कार्बन-डाईऑक्साइड का मीथेन में अपचयन (रिडक्शन) कर देते हैं, चुनांवे मीथेनोजेनस, मीथेन बनाने वाले कहलाते हैं। जबकि बाकी बचे इस तरह के खास बैक्टीरिया कुछ ऐसी क्रियाओं में शामिल होते हैं जिनमें ऊर्जा पैदा होती है और जीवनाकूल परिस्थितियां बनती हैं - नोट करें, बिना किसी ऑक्सीजन के। वूज़ इन सारे बैक्टीरियाओं को एक ही थैली का चट्टा-बट्टा मानकर इन्हें एक नाम देते हैं - आर्कि-बैक्टीरियां। उनका सुझाव है कि जीवों के वर्गीकरण में इन्हें एक अलग ही किंगडम माना जाए।

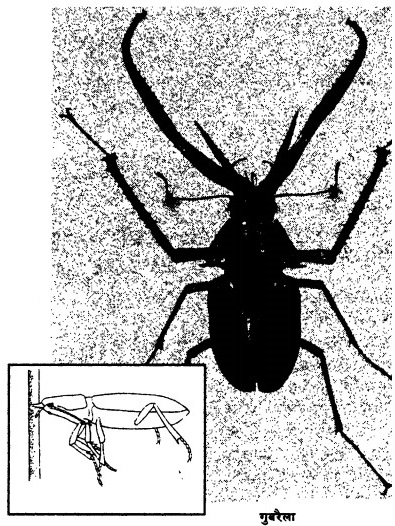

तीसरे नंबर का मेरा चमत्कार है - ऑन्सीडेरेस गुबरैलो (Beetle) की एक प्रजाति। मेरे एक रोगविज्ञानी मित्र का सामना इनसे अपने ही घर के पिछवाड़े में हुआ, जहां शिरीष जैसे पौधों की भरमार है। यह कीट कोई नया जीव नहीं है लेकिन एक ‘आधुनिक चमत्कार’ कहलाए जाने के हर पर खरा उतरता है - अपने उन तमाम आधुनिक सवालों के कारण जो यह विकासवादी जीवशास्त्रियों के पाले में उछालता है। और ये सवाल ताल्लुक रखते हैं उन तीन बातों से लो इस गुबरैले की मादा के ज़हन में एक के बाद एक उभरती हैं। मादा गुबरैले के ज़हन में आने वाला सबसे पहला ख्याल तो शिरीष का पौधा ही होता है, जिसे वह खोज निकालती है और आसपास के सारे दीगर पौधों को नज़र-अंदाज़ करते हुए उसपर चढ़ जाती है। दूसरा ख्याल उस मादा के ज़हन में आता है अंडे देने के बाबत। उस पौधे की शाख पर रेंगते हुए लम्बाई में एक झिरी-सी काटकर, इस झिर्री के अंदर वह अपने अंडे देती है। उसका तीसरा ख्याल अपनी औलादों की बेहतरी को लेकर होता है। गुबरैले के लार्वा चूंकि एक ज़िंदा पौधे में जीवित नहीं रह सकते, वह मादा एकाध फीट पीछे खिसक कर उस शाख पर एक गोल खंदक-सी बना देती है जो पेड़ की छाल को चीरती हुई अंदर कैम्बियम तक जाती है। इस खांचे को बनाने में उसे आठेक घंटे लग जाते हैं। और फिर वह चल देती है; ये न पूछो कहां? इस घेरदार काट से पेड़ की वह डाल मुरझा जाती है और हवा के झोंकों में धराशायी हो जाती है। लेकिन लार्वा बढ़ते रहते हैं; और अपनी अगली पीढ़ी में प्रवेश करते हैं और हमारे सारे सवाल धरे-के-धरे रह जाते हैं वहीं-केवहीं। पहला सवाल यह कि आखिर विकास की इस फिल्म में उस मादा के ज़हन में ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े तीन सवाल एक साथ भला आए तो आए कैसे? सवाल नंबर दो कि आखिर इन तीनों सवालों में से कोई भी एक सवाल कैसे अपने-आप बाकी दो सवालों के सिवा अपनी एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार करता है और उस मादा गुबरैले के व्यवहार का एक स्थाई हिस्सा बन जाता है। अब आप ही सोचिए कि इस तरह की तीन एकदम जुदा-जुदा घटनाओं के गुबरैले के जीन्स में एकसाथ उभर आने की संभावना कितनी होगी - किसी एक खास किस्म का पौधा पसंद करना, अंडों के लिए झिर्री बनाना और फिर गिराने के मकसद से उस डाल पर एक खंदक-सी बना देना। यह सयानी मादा गुबरैला भला जानती है कि वह क्या कर रही है? आखिर उसके विकास की कड़ी में शिरीष का पौधा न जाने कैसे जुड़ गया?

तीसरे नंबर का मेरा चमत्कार है - ऑन्सीडेरेस गुबरैलो (Beetle) की एक प्रजाति। मेरे एक रोगविज्ञानी मित्र का सामना इनसे अपने ही घर के पिछवाड़े में हुआ, जहां शिरीष जैसे पौधों की भरमार है। यह कीट कोई नया जीव नहीं है लेकिन एक ‘आधुनिक चमत्कार’ कहलाए जाने के हर पर खरा उतरता है - अपने उन तमाम आधुनिक सवालों के कारण जो यह विकासवादी जीवशास्त्रियों के पाले में उछालता है। और ये सवाल ताल्लुक रखते हैं उन तीन बातों से लो इस गुबरैले की मादा के ज़हन में एक के बाद एक उभरती हैं। मादा गुबरैले के ज़हन में आने वाला सबसे पहला ख्याल तो शिरीष का पौधा ही होता है, जिसे वह खोज निकालती है और आसपास के सारे दीगर पौधों को नज़र-अंदाज़ करते हुए उसपर चढ़ जाती है। दूसरा ख्याल उस मादा के ज़हन में आता है अंडे देने के बाबत। उस पौधे की शाख पर रेंगते हुए लम्बाई में एक झिरी-सी काटकर, इस झिर्री के अंदर वह अपने अंडे देती है। उसका तीसरा ख्याल अपनी औलादों की बेहतरी को लेकर होता है। गुबरैले के लार्वा चूंकि एक ज़िंदा पौधे में जीवित नहीं रह सकते, वह मादा एकाध फीट पीछे खिसक कर उस शाख पर एक गोल खंदक-सी बना देती है जो पेड़ की छाल को चीरती हुई अंदर कैम्बियम तक जाती है। इस खांचे को बनाने में उसे आठेक घंटे लग जाते हैं। और फिर वह चल देती है; ये न पूछो कहां? इस घेरदार काट से पेड़ की वह डाल मुरझा जाती है और हवा के झोंकों में धराशायी हो जाती है। लेकिन लार्वा बढ़ते रहते हैं; और अपनी अगली पीढ़ी में प्रवेश करते हैं और हमारे सारे सवाल धरे-के-धरे रह जाते हैं वहीं-केवहीं। पहला सवाल यह कि आखिर विकास की इस फिल्म में उस मादा के ज़हन में ये आपस में एक-दूसरे से जुड़े तीन सवाल एक साथ भला आए तो आए कैसे? सवाल नंबर दो कि आखिर इन तीनों सवालों में से कोई भी एक सवाल कैसे अपने-आप बाकी दो सवालों के सिवा अपनी एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार करता है और उस मादा गुबरैले के व्यवहार का एक स्थाई हिस्सा बन जाता है। अब आप ही सोचिए कि इस तरह की तीन एकदम जुदा-जुदा घटनाओं के गुबरैले के जीन्स में एकसाथ उभर आने की संभावना कितनी होगी - किसी एक खास किस्म का पौधा पसंद करना, अंडों के लिए झिर्री बनाना और फिर गिराने के मकसद से उस डाल पर एक खंदक-सी बना देना। यह सयानी मादा गुबरैला भला जानती है कि वह क्या कर रही है? आखिर उसके विकास की कड़ी में शिरीष का पौधा न जाने कैसे जुड़ गया?

शिरीष की ही बात करें। अगर इन्हें अपने हाल पर यूं छोड़ दिया जाए तो यह 25-30 बरस ही जी पाएंगे। लेकिन कटाई-छंटाई जो होती रहे तो अपनी ज़िंदगी खींचकर एक सदी भी पूरी कर डालें। गुबरैले की झिर्री बनाने वाली मशक्कत भी तो यही अंजाम दे रही है। गुबरैले और शिरीष का यह इश्क सहजीविता (सिम्बायोसिस) की एक नफीस मिसाल है - उस सहजीविता की जो कुदरत के पोर-पोर में पैठी हुई है, ऐसा माना जाता है। इस तरह की मिसालें अगर हमारे बौद्धिक आले में सजी रहें तो हमारे ही लिए अच्छा होगा ताकि हमें लगातार अहसास होता रहे कि हम कितना कम जानते हैं अभी कुदरत के बारे में।

शिरीष की ही बात करें। अगर इन्हें अपने हाल पर यूं छोड़ दिया जाए तो यह 25-30 बरस ही जी पाएंगे। लेकिन कटाई-छंटाई जो होती रहे तो अपनी ज़िंदगी खींचकर एक सदी भी पूरी कर डालें। गुबरैले की झिर्री बनाने वाली मशक्कत भी तो यही अंजाम दे रही है। गुबरैले और शिरीष का यह इश्क सहजीविता (सिम्बायोसिस) की एक नफीस मिसाल है - उस सहजीविता की जो कुदरत के पोर-पोर में पैठी हुई है, ऐसा माना जाता है। इस तरह की मिसालें अगर हमारे बौद्धिक आले में सजी रहें तो हमारे ही लिए अच्छा होगा ताकि हमें लगातार अहसास होता रहे कि हम कितना कम जानते हैं अभी कुदरत के बारे में।

गुबरैला, शिरीष और अंडे की झिर्री: शिरीष का पेड; (इनसेट) ऑन्सीडेरेस प्रजाति का गुबरैला कुछ इस तरह शाखा में एक झिर्री काटकर उसमें अंडा देती है।

मेरी फेहरिस्त में चौथे नबंर का चमत्कार है एक रोगवाहक जीवाणु यानी स्क्रेपी वाइरस जो भेड़-बकरियों व तमाम अन्य जानवरों में एक घातक दिमागी बीमारी ले आता है। इसी वाइरस का एक नज़दीकी रिश्तेदार है - सी.जे.वाइरस। इस सी.जे. के कारण हम इंसानों में कभी-कभी सठियाने वाले बुद्धिक्षीणता के लक्षण आ जाते हैं। इस तरह के वाइरस ‘धीमे वाइरस’ कहलाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस किसी में भी ये समाएं, वो एकदम बीमार नहीं पड़ेगा। कम-से-कम एकाध साल या दो साल भी लग सकते हैं। यह जो कुछ भी हो लेकिन उसकी खूबी यह है कि आज कुछेक से बढ़कर अगले साल अरबों की तादाद पार कर सकते हैं यह वाइरस। ‘जो कुछ भी हो’ जुमले का इस्तेमाल मैंने सोच समझकर ही किया है। कोई भी अब तक स्क्रेपी या सी. जे. वाइरस के डी.एन.ए. या आर.एन.ए. प्राप्त नहीं कर पाया है। हो सकता है कि डी.एन.ए/आर.एन.ए. हो, लेकिन शायद इतना कमतर कि पाया न जा सके। चुनांचे एक गंभीर मसला उठता है कि शायद वाइरस सब प्रोट्रीन ही प्रोट्रीन हो। लेकिन जहां तक हम जानते हैं प्रोट्रीन अपनी नकल खुद नहीं बनाता, कम-से-कम इस धरती पर तो नहीं ही। इस हिसाब से तो स्क्रेपी वाइरस पूरी जैविकी में सबसे अजीबोगरीब शै नज़र आता है। और जब तक किसी को इसकी खबर न लग जाए, तब तक यह आधुनिक चमत्कार की एक गादी पर विराजमान है ही!

मेरी फेहरिस्त में चौथे नबंर का चमत्कार है एक रोगवाहक जीवाणु यानी स्क्रेपी वाइरस जो भेड़-बकरियों व तमाम अन्य जानवरों में एक घातक दिमागी बीमारी ले आता है। इसी वाइरस का एक नज़दीकी रिश्तेदार है - सी.जे.वाइरस। इस सी.जे. के कारण हम इंसानों में कभी-कभी सठियाने वाले बुद्धिक्षीणता के लक्षण आ जाते हैं। इस तरह के वाइरस ‘धीमे वाइरस’ कहलाते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस किसी में भी ये समाएं, वो एकदम बीमार नहीं पड़ेगा। कम-से-कम एकाध साल या दो साल भी लग सकते हैं। यह जो कुछ भी हो लेकिन उसकी खूबी यह है कि आज कुछेक से बढ़कर अगले साल अरबों की तादाद पार कर सकते हैं यह वाइरस। ‘जो कुछ भी हो’ जुमले का इस्तेमाल मैंने सोच समझकर ही किया है। कोई भी अब तक स्क्रेपी या सी. जे. वाइरस के डी.एन.ए. या आर.एन.ए. प्राप्त नहीं कर पाया है। हो सकता है कि डी.एन.ए/आर.एन.ए. हो, लेकिन शायद इतना कमतर कि पाया न जा सके। चुनांचे एक गंभीर मसला उठता है कि शायद वाइरस सब प्रोट्रीन ही प्रोट्रीन हो। लेकिन जहां तक हम जानते हैं प्रोट्रीन अपनी नकल खुद नहीं बनाता, कम-से-कम इस धरती पर तो नहीं ही। इस हिसाब से तो स्क्रेपी वाइरस पूरी जैविकी में सबसे अजीबोगरीब शै नज़र आता है। और जब तक किसी को इसकी खबर न लग जाए, तब तक यह आधुनिक चमत्कार की एक गादी पर विराजमान है ही!

मेरा जो पांचवां अचरज है वह हमारी नाक में है। नाक में कहीं ऊपर एक झिल्लीदार ऊतक (टिशू) होता है - हमारी घ्राणशक्ति का केन्द्र-बिन्दु। इसके ज़रिए हम हवा अंदर लेकर बाहरी माहौल की टोह लेते हैं, बू-ए-मोहब्बत का मज़ा लेते हैं, तम्बाकू के सुट्टे खींचते हैं, गुलाब की खुशबू में नहाते हैं और शायद पाकीज़गी की बू भी लेते हैं! इतनी सारी खुशबुओं को समेटकर, दिमाग के तहखानों तक फौरी संदेश दागकर, एक-के-बाद-एक विचित्र यादें जगाने का काम जो कोशिका करती है वह कम खुदा नहीं - एक तंत्रिका कोशिका है वो, एकदम प्रमाणित दिमागी कोशिका। हों, यह बात और है कि दिमाग से मीलों नीचे खिसक कर यह हमारी नाक में चली आई है - दुनिया भर की बुओं को सूंघती फिरती! आखिर अपनी अनुभूतियों को यह एक मुकम्मल शकल कैसे देती है भला? कैसे यह फुल-गेंदवा को और सब चीज़ों से फर्क कर पाती है और वह भी बिना किसी गफलत के। यह तंत्रिका-जैविकी का एक गहरा राज रहा है। अपने आप में ही एक अजूबा है यह। लेकिन बात अभी और भी है। नाक में घुसी हुई ये दिमागी कोशिकाएं, रीढ़धारियों के केन्द्रिय तंत्रिका-तंत्र की अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के विपरीत, कुछेक हफ्तों में नष्ट हो जाती हैं; कोशिकाएं घिस-घिस कर मरती रहती हैं, और बदले में आती हैं एकदम ब्राांड-न्यू कोशिकाएं। मज़े की बात तो यह है कि ये ब्राांड-न्यू कोशिकाएं भी मीलों दूर दिमाग के उन्हीं नुक्तों से ज़ाकर जुड़ती हैं जिनसे वे पहली वाली कोशिकाएं उसी अंदाज़ में जुड़ी थीं। नतीजन सारी खुशबुओं की याद बदस्तूर कायम रहती है। हम इन कोशिकाओं की गहराइयों को अगर छू पाएं और समझ पाएं कि आखिर ये काम कैसे करती हैं - और फिर अगर इनकी उंगलियों पर नाचने वाले हमारे सारे मिज़ाजों, सारे फितूरों की बेपर्दगी भी कर पाएं तो हम अपने मन की थाह में कहीं ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। लेकिन दिल्ली अभी दूर है।

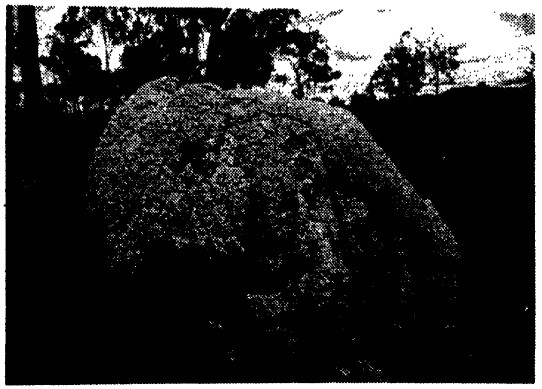

छठा अजूबा! झिझकता हूं क्योंकि फिर एक कीड़ा है, दीमक। लेकिन अब की बार फर्क यह कि यह खुद अकेला कोई अजूबा नहीं - परन्तु समूह में एक अजूबे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। एक एकांकी दीमक को लेकर कोई अजब बात नहीं। देखा जाए तो एक अकेली दीमक का कोई वजूद ही नहीं है। जिस तरह से एक खालिस अकेले इंसान का ख्याल भी हमें नहीं आता, उसी तरह से एक अकेली दीमक भला क्या भाड़ फोड़ेगी। दो या तीन दीमक? ऊहूं, बात कुछ बनी नहीं। क्या करेंगी, ज़्यादा-से-ज़्यादा शर्मा-शर्मी में एक-दूसरे को छू भर ही तो पाएंगी। इससे कुछ न होने का। लेकिन जोड़ते जाइए एक-के-बाद-एक दीमक और जब इनकी संख्या एक खास हद से बढ़ जाएगी तो देखिए चमत्कार। ऐसा लगेगा जैसे यकायक इन्हें कोई अजूबा संदेश मिला है। दस्ते के दस्ते बन जाएंगे इनके, और शुरू कर देंगी एक-के-ऊपर-एक ढेले धरना, बड़ी नफासत से। फिर बांधेंगी मेहरावें, खंभों को जोड़ती हुई, फिर बनेगा एक गिरजाघर जैसा शानदार महल - अनेकों कमरों वाला, जिसमें रहेंगी ये ताउम्र, न जाने कितने दशकों तक। यह बड़ा-सा घरौंदा वातानुकूलित तो होता ही है पर साथ ही नमी पर भी नियंत्रण रखा जाता है इसमें। और यह सब होता है उनके जीन्स में अंके रसायनिक खाके के मुताबिक ही, एकदम निशाने पर - बिना टस-से-मस हुए।

छठा अजूबा! झिझकता हूं क्योंकि फिर एक कीड़ा है, दीमक। लेकिन अब की बार फर्क यह कि यह खुद अकेला कोई अजूबा नहीं - परन्तु समूह में एक अजूबे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। एक एकांकी दीमक को लेकर कोई अजब बात नहीं। देखा जाए तो एक अकेली दीमक का कोई वजूद ही नहीं है। जिस तरह से एक खालिस अकेले इंसान का ख्याल भी हमें नहीं आता, उसी तरह से एक अकेली दीमक भला क्या भाड़ फोड़ेगी। दो या तीन दीमक? ऊहूं, बात कुछ बनी नहीं। क्या करेंगी, ज़्यादा-से-ज़्यादा शर्मा-शर्मी में एक-दूसरे को छू भर ही तो पाएंगी। इससे कुछ न होने का। लेकिन जोड़ते जाइए एक-के-बाद-एक दीमक और जब इनकी संख्या एक खास हद से बढ़ जाएगी तो देखिए चमत्कार। ऐसा लगेगा जैसे यकायक इन्हें कोई अजूबा संदेश मिला है। दस्ते के दस्ते बन जाएंगे इनके, और शुरू कर देंगी एक-के-ऊपर-एक ढेले धरना, बड़ी नफासत से। फिर बांधेंगी मेहरावें, खंभों को जोड़ती हुई, फिर बनेगा एक गिरजाघर जैसा शानदार महल - अनेकों कमरों वाला, जिसमें रहेंगी ये ताउम्र, न जाने कितने दशकों तक। यह बड़ा-सा घरौंदा वातानुकूलित तो होता ही है पर साथ ही नमी पर भी नियंत्रण रखा जाता है इसमें। और यह सब होता है उनके जीन्स में अंके रसायनिक खाके के मुताबिक ही, एकदम निशाने पर - बिना टस-से-मस हुए।

यह न समझिए कि जुदा-जुदा जीवों का यह एक घना अंबार जैसा है, जैसा कि दिखता है। नहीं, अपने-आप में एक अदद जीव ही है यह - सोचने-विचारने वाला एक दिमाग, लाखों पैरों पर टिका। इस नई नवेली चीज़ के बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि यह सारी वास्तुकला और इंजीनियरिंग रासायनिक संकेतों के एक जटिल ढांचे के तहत होती है।

इस आधुनिक दुनिया का सातवां अचरज है एक इनसानी बच्चा, कोई भी बच्चा। मैं बचपन व अपनी प्रजाति के विकास को लेकर कुतूहल में रहा करता था। मुझे तो बचपन की नाजुकी और निरीहपन के इतने लम्बे अरसे पर इतनी सारी ऊर्जा का खर्च होना, जाया ही लगता था। गैरज़िम्मेदाराना और बेफ्क्रि अलमस्ती के सिवा इसमें मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मैं सोचा करता, आखिर इनसानी ज़िंदगी का छठवां हिस्सा तो यही बचपन जीम लेता है। क्यों नहीं हमारे विकास ने इसकी खैर-खबर ली? अपने बचपन से सीधे एक ‘बिल्लियां’ छलांग लगाकर हम भी अपनी जवानी की एक कामकाजी और फलदायक (जैसा कि मैं सोचता था) पायदान पर अपने पांव तो जमा सकते थे! लेकिन मैं भाषा तो भूल ही गया था - भाषा एक अकेली ऐसी इनसानी खासियत जो हमें बाकी सारे जीवों से अलहदा ठहराती है। इसी एक वजह से तो हम सबसे मशहूर सहचारी कीटों से भी बेहतर समाजी जीव ठहराते जाते हैं - परस्पर निर्भरता व जुड़ाव की बिनह पर। मैं भूल गया था। यह भी भूल गया था कि यह काम बच्चे अपने बचपन में ही करते हैं। भाषा अपने बचपन में ही करते हंै। भाषा के वास्ते ही तो बचपन है।

इस आधुनिक दुनिया का सातवां अचरज है एक इनसानी बच्चा, कोई भी बच्चा। मैं बचपन व अपनी प्रजाति के विकास को लेकर कुतूहल में रहा करता था। मुझे तो बचपन की नाजुकी और निरीहपन के इतने लम्बे अरसे पर इतनी सारी ऊर्जा का खर्च होना, जाया ही लगता था। गैरज़िम्मेदाराना और बेफ्क्रि अलमस्ती के सिवा इसमें मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता था। मैं सोचा करता, आखिर इनसानी ज़िंदगी का छठवां हिस्सा तो यही बचपन जीम लेता है। क्यों नहीं हमारे विकास ने इसकी खैर-खबर ली? अपने बचपन से सीधे एक ‘बिल्लियां’ छलांग लगाकर हम भी अपनी जवानी की एक कामकाजी और फलदायक (जैसा कि मैं सोचता था) पायदान पर अपने पांव तो जमा सकते थे! लेकिन मैं भाषा तो भूल ही गया था - भाषा एक अकेली ऐसी इनसानी खासियत जो हमें बाकी सारे जीवों से अलहदा ठहराती है। इसी एक वजह से तो हम सबसे मशहूर सहचारी कीटों से भी बेहतर समाजी जीव ठहराते जाते हैं - परस्पर निर्भरता व जुड़ाव की बिनह पर। मैं भूल गया था। यह भी भूल गया था कि यह काम बच्चे अपने बचपन में ही करते हैं। भाषा अपने बचपन में ही करते हंै। भाषा के वास्ते ही तो बचपन है।

एक और अलहदा जीव है लेकिन फिर भी इनसानी बच्चे से ताल्लुक रखता हुआ। हालांकि बच्चे जैसा गज़ब का तो नहीं, उम्मीद से भरा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कि दिन-रात उसकी फ्रिक रहती है। वो है - हम, सामूहिक हम। तरह-तरह की टोलियों में हम। अब तक तो हमने एक दूसरे के प्रति अपनी उपयोगिता को तभी हासिल किया है जब-जब हम अपने छोटे-छोटे समूहों में होते हैं - परिवार, मित्र-मण्डलियां वगैरह वगैरह। उपयोगी होने की चाहत हमारी जीन्स में कहीं गहरे पैठी है लेकिन जैसे ही हमारा यह संग एक बड़े पैमाने पर होता है - मसलन एक आधुनिक राष्ट्र या राज्य के रूप में - तो जैसे हम आत्मघात व मूढ़ता की हर तरह की काबिलियत अंगीकार कर लेते हैं। और यहां हमारा कोई सानी नहीं दिखता, इस सारी प्रक़ति में।

वैसे भी हर प्रजातीय हिसाब से हम अभी भी बहुत छोटे हैं, अल्हड़ हैं, किसी भरोसे में ही हमने अपनी धरती का हर मुमकिन कोना छान मारा है। विकास के घड़ियाल के मुकाबले हमारी घड़ी ने तो अभी ‘टिक्’ भी नहीं की। और इस छोटी-सी टिक् में हमने अपनी धरती को हर उस तरफ से लांघ लिया है - जहां-जहां लांघा जा सकता है - अपने सिवा जीवन के हर रूप को रौंदते हुए। और अब तो तलवार हमारे सिर पर भी आ लटकी है। एक प्रजाति की हैसियत से हमें दुनिया की वे सारी चीज़ें मयस्सर हैं जिनसे हम जीने के बारे में कुछ तो सीख सकते हैं। लेकिन हो सकता है वक्त की चादर छोटी पड़ जाए हमें। तो कुछ देर से सही, हां सिर्फ कुछ देर को, हम भी अजूबा हैं अपने-आप में।

और अब आता है मेरी फेहरिस्त का सबसे ऊपरी छोर - यानी आधुनिक दुनिया का अव्वल नंबर का चमत्कार। इसे नाम दें? लेकिन इसके लिए हमें इस दुनिया को फिर से परिभाषित करना होगा - जैसा कि इस सबसे ज्यादा ‘विज्ञानी’ सदी में कई बार हुआ है। ‘दुनिया’ लफ्ज़ का जो विस्तार हमारे होते हुए हुआ है, गजब का है। हम जिसमें रहते थे उस से तो कहीं आगे की यह दुनिया अब कुछ और ही है।

आज तो हम ब्राह्यांड के वासी हैं। विस्मय में हमें डालता, हर पल फैलता हुआ जुगराफिए का यह एक टुकड़ा - हमारा ब्राहमांड! स्थानीय सौर मंडल के ग्रह तो अब हमारे उपनगर हैं। आज न सही, कल तो ये बसेंगे हमसे। फिर लगता है हम अपनी आकाशगंगा को भी नहीं छोड़ेगें जहां तक हमारी पहुंच और नज़र है, हमारी अपनी ही धरती सबसे ज़्यादा विचित्र, सबसे ज़्यादा तिलस्मी खगोलीय पिंड नज़र आता है। इसका मुकाबला करता फिलहाल तो कोई पिंड नहीं दिखता।

और यह एक जींवात ढांचा है - एक विशाल जीव, जो भी अभी भी बढ़ रहा है, ज़रूरत अपनी को नियंत्रित भी करते हुए, अपनी प्राणवायु खुद बनाते हुए, अपनी एक हरारत बरकरार रखते हुए और हम सहित तमाम अनगिनत जीवित हिस्सों में यह सबसे ज़्यादा कुतूहल भरी जगह है और क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं हम इससे। हमें जगाए रखने की कुव्वत है इसमें। तमाम जोशीले सवालों से हमें यह कई हज़ार सालों तक उकसाए रख सकती है। बशर्तें हम बहुत ज़्यादा दखलअंदाज़ी न करें, नष्ट न करें इसे। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद हमारी कमसिनी में है। अभी कुछ ही तो वक्त हुआ है हमें अपनी खुद की भाषा में सोचते, सीखते, जवान होते हुए।

हम उन समाजी कीटों की मानिन्द नहीं जो एक ही चीज़ को एक ही ढंग से करते जाएंगे, हमेशा। उनकी जिनेटिक लिखावट ही कुछ ऐसी होती है कि वे वही करते रहेंगे जो करते रहे। लेकिन हमारी लिखावट कुछ अलग है - ऐसा नहीं है कि केवल कुछ करने या न करने का ही विकल्प हो हमारे पास। माहौल को सूंघकर हम एक ही समय में चार चालें चल सकते हैं। जाएं, न जाएं। मुमकिन है, ओफ्को क्या बला है ज़रा देखें तो...। एक से बढ़कर एक अचम्भे हैं हमारे लिए, गरचे हम यूं ही चलते रहे और ज़िंदा रहे। हम वे ढांचे, वे इमारते बना सकते हैं जो पहले कभी न बनी; हम अब तक असोचे को सोच करते हैं, हम पहले न सुनी धुन बना सकते हैं।

लेकिन शर्त वही कि हम जान न ले लें अपनी ही; शर्त ये कि प्यार करते रहें अपने को यूं ही; हो अदब ऐसे ही अपने प्रति। मुझे भी बुनी हुई है। इस धरती से अलग, इन आसमानों से दूर, कहीं भी हमारी हद नहीं - हम बढ़े चले जा सकते हैं।

अभी तो हम जवान तक न हुए, पालने में ही हैं। किस्मत रही तो बड़े भी होंगे। लेकिन आज अभी इस मुकाम पर हमें जिस चीज़ की दरकार सबसे ज़्यादा है वह है, बस एक भविष्य।

लुईस थॉमस - पेशे से डॉक्टर। न्यूयार्क में जम्मे और अमेरिका के कई जाने-माने अस्पतालों और विश्वद्यिालयो में शोधकार्य किया और चिकित्सा प्रशासन को संभाला। उनके पेशे से उभरे अनुभवों पर निबंधों के कई संकलन किताबों के रूपमें प्रकाशित हुए। उपरोक्त लेख उनकी पुस्तक ‘लेट नाइट थॉट्स ऑन लिसनिंग द माहलर्स नाइन्थ सिम्फनी’ (1984) से अनुदित है। मनोहर नोतानी - एकलव्य की विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर सेवा ‘रुाोत’ से संबद्ध।