सिंगापुर मात्र 730 वर्ग किलोमीटर का द्वीप देश है, आबादी करीब 60 लाख। इसके घनी शहरी बसाहट के बीच कुछ नाज़ुक प्राकृतिक क्षेत्र भी हैं, जिन्हें बचाने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक जंतु जोहोरा सिंगापोरेन्सिस (Johora singaporensis) है। यह एक दुर्लभ, निशाचर, मीठे पानी का केकड़ा है और केवल सिंगापुर के आरक्षित क्षेत्रों में जलधाराओं के आसपास पाया जाता है।

2008 में जब इसकी संख्या तेज़ी से घटने लगी, तब यह पर्यावरणीय चिंता का विषय बन गया। एक छात्र द्वारा इसे ढूंढने के असफल प्रयासों ने सरकार और वैज्ञानिकों को सतर्क किया। इसके बाद सरकार के नेशनल पार्क्स बोर्ड (NParks) ने वैज्ञानिकों और संगठनों के साथ मिलकर इस केकड़े को बचाने के लिए प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया। आज भी यह केकड़ा संकटग्रस्त है, लेकिन इन प्रयासों से इसके जीवित रहने की संभावना कुछ बेहतर हुई है।

तेज़ विकास के दबाव के बीच सिंगापुर की हरियाली को बचाने की कोशिश काबिल-ए-तारीफ है। 1819 में जब यह एक ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र बना था, तब से अब तक देश के ज़्यादातर मूल वर्षावन खत्म हो चुके हैं। अब केवल थोड़ा-सा हिस्सा बचा है, जिसे सेंट्रल कैचमेंट नेचर रिज़र्व में संरक्षित किया गया है।

सिंगापुर के सामने एक बड़ी चुनौती बढ़ती आबादी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाए रखना भी है। भले ही देश में जन्म दर घट रही है, लेकिन विदेश से आने वाले मज़दूरों और छात्रों के कारण आबादी लगातार बढ़ रही है। यहां की एक-तिहाई आबादी प्रवासी है। लगभग 80 प्रतिशत लोग सरकार द्वारा बनाए गए बहुमंज़िला मकानों में रहते हैं। 2025 तक करीब 1 लाख नए मकान बनाने की योजना है, जिनमें से कुछ वन्य क्षेत्रों में बनेंगे।

तेज़ी से हो रहे विकास को लेकर पर्यावरणविदों में चिंता बढ़ रही है। सरकार भले ही एक करोड़ पेड़ लगाने और एक लाख कोरल ट्रांसप्लांट करने जैसे दीर्घकालिक उपायों का वादा कर रही है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये कोशिशें शायद काफी नहीं हैं। इस स्थिति में कई सवाल उठते हैं - इन परियोजनाओं के दौरान कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? क्या सैकड़ों साल पुराने जंगल आधुनिक घरों के लिए खत्म किए जा रहे हैं? और क्या इतने बड़े पैमाने पर कोरल ट्रांसप्लांट करना वास्तव में मुमकिन है?

पर्यावरण से जुड़े कई लोग इस बात से भी नाराज़ हैं कि सरकार की योजना से जुड़ा डैटा आसानी से नहीं मिलता, जिससे आपसी सहयोग में बाधा आती है। भले ही एनपार्क्स कहता है कि ज़्यादातर योजनाएं साझेदारी से चलती हैं, लेकिन आंकड़े साझा न किए जाने को लेकर असहमति बनी हुई है। कई बार सरकार लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी इसलिए नहीं देती कि कहीं उनका शिकार न होने लगे लेकिन पारदर्शिता की कमी लोगों के बीच अविश्वास पैदा करती है।

2024 में विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मिलकर तैयार किए गए सिंगापुर टेरेस्ट्रियल कंज़र्वेशन प्लान में सुझाव है कि पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं में बेहतर संवाद और आम लोगों की अधिक भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ कार्यकर्ता अब भी संदेह में हैं। उनका कहना है कि जब तक किसी जंगल को काटे जाने की योजना की खबर आम जनता तक पहुंचती है, तब तक फैसला लिया जा चुका होता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, शहरी हरियाली को लेकर सिंगापुर की कोशिशें दुनिया भर में सराही जाती हैं। यहां पेड़ों की छांव (ट्री-कैनपी) का घनत्व दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कारण है कड़े नियम, जिनके तहत नई इमारतों में पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन अनिवार्य हैं. जैसे हरित छतें और पेड़ों से सजे पैदल पुल।

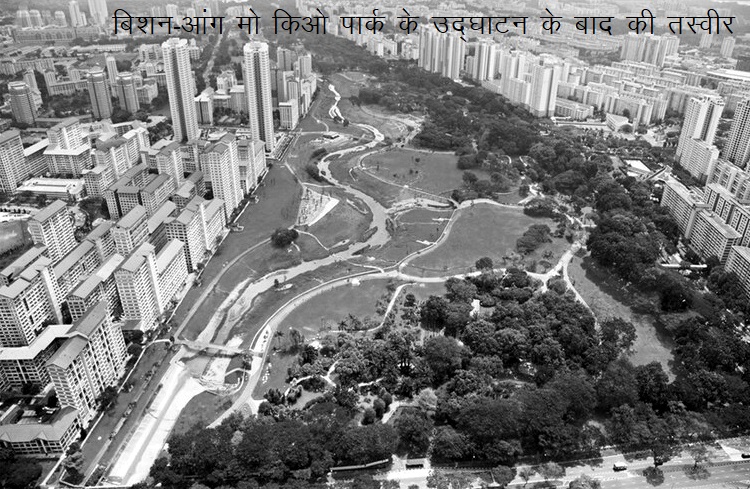

एक शानदार उदाहरण है बिशन-आंग मो किओ पार्क, जो न सिर्फ सैर-सपाटे के लिए मशहूर है, बल्कि जलवायु लाभ भी देता है। 62 हैक्टर में फैला यह पार्क आसपास की ऊंची इमारतों वाले इलाकों की तुलना में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है और लोगों को राहत पहुंचाता है। हरित क्षेत्र बारिश का पानी सोखने, शोर कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं।

सिंगापुर की सरकार अपनी पर्यावरण नीति को ‘प्रकृति में बसा शहर’ कहती है। यह एक महत्वाकांक्षी सोच को ज़ाहिर करता है जिसमें शहर के हर पहलू में प्रकृति को शामिल करने की कोशिश है। इस घनी आबादी वाले शहर में प्रकृति को केवल बचाया नहीं गया है, बल्कि उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया गया है।

सिंगापुर का अनुभव दुनिया भर के शहरों के लिए एक मिसाल है: पर्यावरण संरक्षण का मतलब प्रगति को रोकना नहीं है बल्कि इसके लिए समझदारी से फैसले लेने तथा खुली बातचीत और दूरदृष्टि की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आगे भी सिंगापुर बाकी दुनिया के लिए मिसाल बना रहेगा। (स्रोत फीचर्स)

-

Srote - August 2025

- जीवनरक्षक घोल (ओआरएस) ने दुनिया को बदल दिया

- अमरीकी बच्चों की सेहत पर ‘महा’ रिपोर्ट

- सराहनीय व्यक्तित्व अन्ना मणि

- सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी दादा

- सिंगापुर: एक भीड़-भरे शहर में हरियाली की तलाश

- हेलिकोनिया: एक अद्भुत उष्णकटिबंधीय वनस्पति वंश

- अब जानेंगे, पृथ्वी कैसे सांस ले रही है!

- मानसून की हरित ऊर्जा क्षमता

- प्लास्टिक फिल्म: तेल शोधन का भविष्य

- जलवायु संकट के असली ज़िम्मेदार कौन?

- धान की फसल को बचाएगा एक खास जीन

- संतुलित आहार, स्वस्थ बुढ़ापा

- टीके के बावजूद बढ़ता चिकनगुनिया का खतरा

- विकिरण सुरक्षा नियमों में विवादास्पद बदलाव

- क्या डे-लाइट सेविंग टाइम ज़रूरी है?

- पंजों के जीवाश्म से जैव विकास पर नई रोशनी

- मैग्नेटार: अंतरिक्ष में बेशकीमती धातुओं का कारखाना

- असाधारण उल्कापिंड से नमूना लाने को तैयार चीन

- एम्बर में छिपे सुनामी के सुराग

- मिलिए कुछ नई समुद्री प्रजातियों से