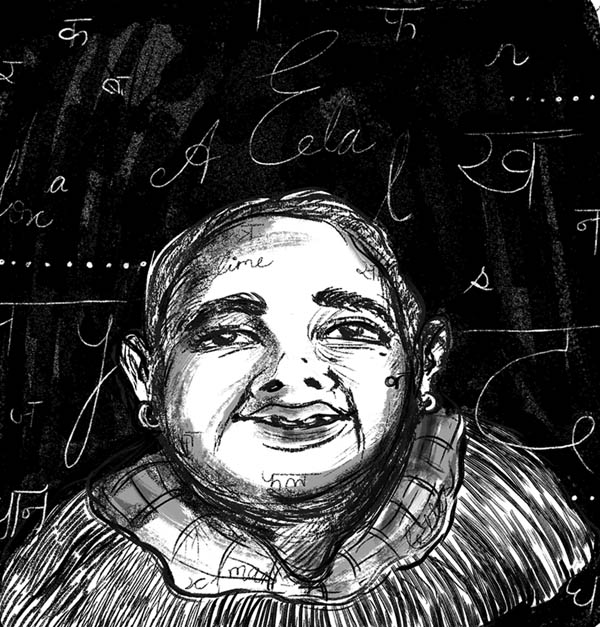

कृष्ण कुमार

देखना, बोलना, सुनना - ये सभी स्वाभाविक क्रियाएँ हैं। इनकी तुलना करने से कुछ रोचक बातें सामने आती हैं। देखने का काम आँखें अपने आप करती हैं, लेकिन आँखों को किसी चीज़ पर केन्द्रित करना शिशु धीरे-धीरे सीखता है। इसी तरह हाथ और आँख का समायोजन शिशु अपने अभ्यास से सीखता है। इस समायोजन का विकास मॉन्टेसरी ने नर्सरी की शिक्षा में शामिल किया है। अन्य इन्द्रियों की शिक्षा मॉन्टेसरी के शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण मानी गई है, पर आम तौर पर ज़्यादा ध्यान ‘देखने’ पर ही दिया जाता है। पढ़ना सिखाने के लिए अक्षरों की आकृतियों पर गौर करना ज़रूरी माना जाता है। चूँकि पढ़ना और लिखना स्कूल की शिक्षा में ऊँची हैसियत के विषय हैं, अत: भाषा का पाठ्यक्रम इन्हीं पर ज़्यादा ज़ोर देता है।

देखना, बोलना, सुनना - ये सभी स्वाभाविक क्रियाएँ हैं। इनकी तुलना करने से कुछ रोचक बातें सामने आती हैं। देखने का काम आँखें अपने आप करती हैं, लेकिन आँखों को किसी चीज़ पर केन्द्रित करना शिशु धीरे-धीरे सीखता है। इसी तरह हाथ और आँख का समायोजन शिशु अपने अभ्यास से सीखता है। इस समायोजन का विकास मॉन्टेसरी ने नर्सरी की शिक्षा में शामिल किया है। अन्य इन्द्रियों की शिक्षा मॉन्टेसरी के शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण मानी गई है, पर आम तौर पर ज़्यादा ध्यान ‘देखने’ पर ही दिया जाता है। पढ़ना सिखाने के लिए अक्षरों की आकृतियों पर गौर करना ज़रूरी माना जाता है। चूँकि पढ़ना और लिखना स्कूल की शिक्षा में ऊँची हैसियत के विषय हैं, अत: भाषा का पाठ्यक्रम इन्हीं पर ज़्यादा ज़ोर देता है।

सुनना और बोलना भी भाषा के काम हैं, पर इनकी शिक्षा कुछ अधूरी रह जाती है और अवहेलना भी झेलती है। ‘बोलना’ बहुत जल्दी उच्चारण की शुद्धता की शिक्षकीय ज़िद में घिर जाता है। अध्यापक मानते हैं कि बच्चों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए पर उन्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वे बोलने को नैतिकता के दृष्टिकोण से देखने के आदी हैं, अत: अपना ध्यान वे इस चिन्ता में लगाते हैं कि बच्चों को ‘खराब’ या फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर शिक्षक यह भी मानते हैं कि बच्चों को चुप कराना ज़रूरी है, वरना वे कुछ नहीं सीख पाएँगे।

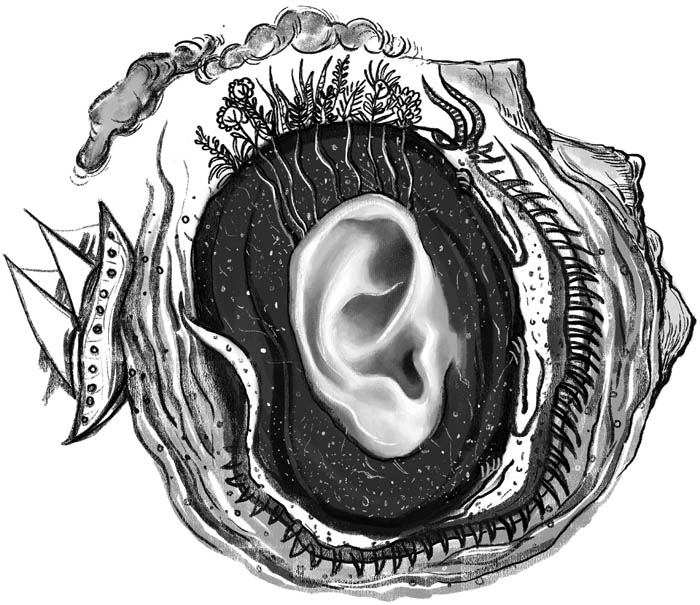

‘सुनने’ को लेकर शिक्षकों की आम धारणाएँ और भी आश्चर्यजनक हैं। वे सोचते हैं कि जो बच्चे अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुनते या बार-बार कहने से भी नहीं मानते, वे स्वभाव से शैतान हैं। शिक्षक सोचता है कि मैंने अपनी इच्छा स्पष्ट तौर से बता दी है, फिर भी बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे मेरी अनसुनी कर रहे हैं। अनसुनी का आशय अवज्ञा होता है। इस तरह सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया की जगह एक नैतिक पैमाना बन जाता है। शायद इसका एक कारण यह भी है कि सुनने के लिए कानों को खोलना नहीं पड़ता क्योंकि कान सदा खुले रहते हैं। बच्चे की आँखें बन्द हों तो शिक्षक उसे डाँटता है या ब्लैकबोर्ड की तरफ देखने को कहता है। पर कान तो हमेशा खुले रहते हैं और उन्हें अलग से किसी दिशा में मोड़ना भी सम्भव नहीं होता। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि कान अपना काम लगातार कर रहे हैं। इस मान्यता के कारण हम कान और ध्यान का सम्बन्ध नहीं समझ पाते। सुनने के कौशल का मुख्य अर्थ यही सम्बन्ध है। सुनने के सन्दर्भ में भाषा की शिक्षा का अर्थ है कि इस सम्बन्ध को विकसित किया जाए।

तीन बातें

ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि हम सुनने को एक कौशल मानें। इस कौशल का एक पक्ष अपने आसपास के भौतिक जगत में मौजूद आवाज़ों को पहचानना है और दूसरा पक्ष अपने सामाजिक जगत में प्रवेश पाना, उससे परिचित होना और उसमें सक्रिय भागीदार बनना है। आवाज़ों की परख विकसित करने के लिए मॉन्टेसरी के विचारों पर आधारित स्कूल में कई उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रकृति की आवाज़ें भी सुनने का कौशल विकसित करती हैं। हम पक्षियों, जानवरों, पानी, पत्तों आदि की आवाज़ों को ध्यान देकर सुनने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस प्रकार भौतिक परिवेश में सुनने के कौशल के विकास के साथ-साथ सामाजिक जगत में सुनने के प्रशिक्षण की बात सामने आती है जो कई तरह की जटिलताएँ पेश करती है। पहली जटिलता इस बात से पैदा होती है कि सामाजिक जगत में सुनना प्राय: बोलने की भूमिका या तैयारी होता है। हम किसी से बात करते समय उसे सुनते हैं, फिर कुछ कहते हैं। कहना-सुनना-कहना एक क्रमबद्ध घटना है जिसमें भाषा की क्षमताएँ लगातार काम आ रही हैं।

सुनने में निहित क्षमताओं को बारीकी से देखें तो कम-से-कम तीन क्रियाओं को अलग-अलग पहचाना जा सकता है-

- क्रम का ध्यान अर्थात् आगे बढ़ते हुए पीछे निकल गई बात को सम्भालकर रखना। इस कौशल में स्मृति की सक्रियता का विशेष महत्व है। बात सुनते-सुनते उसके साथ-साथ बढ़ने में विषयवस्तु को सिलसिलेवार संजोते जाना एक प्रकार की आदत की माँग करता है।

- अर्थ की रचना यानी बात में इस्तेमाल किए गए शब्दों को अपने मन में रूप और भाव में अनूदित करते चलना। यह कौशल आयु के बढ़ने के साथ भाषा के विकास से सम्बन्धित संज्ञान-क्षेत्र में नए आयाम ग्रहण करता है। आरम्भ में शब्दों के रूपाकार गढ़ने की क्षमता आगे चलकर अमूर्तन की क्षमता को समाहित कर लेती है।

- संयम यानी बीच में टोककर अपनी बात कहने के लोभ पर नियंत्रण रखना।

समझते हुए सुनना

सुनने के सन्दर्भ में ‘ध्यान देने’ से आशय इन्हीं तीन प्रक्रियाओं से होता है। ये तीनों प्रक्रियाएँ मिलकर ध्यान देने में निहित कौशल का विकास करती हैं। ध्यान से सुनना एक समग्र कौशल है जिसमें सुनते-सुनते क्रम का बोध, अर्थ का संयोजन और संयम का विकास शामिल है। इन कौशलों को बल देने वाली तीनों प्रक्रियाएँ सामाजिक हैं अर्थात् इनके ज़रिए हम दूसरों से सम्बन्ध बनाते हैं। इसका एक आशय यह भी है कि सुनने की क्रिया समाज के जीवन में व्याप्त नियमों के सन्दर्भ में चलती है। यह बात सूँघने पर लागू नहीं होती और देखने पर भी एक सीमित अर्थ में लागू होती है। सूँघना एक ऐसा काम है जो सामाजिक नियमों में बाँधा नहीं जा सकता। यदि कोई सुगन्ध या दुर्गन्ध हवा में फैली है तो ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता कि उसे पहले बड़ी उम्र के लोग महसूस करें, इसके बाद ही बच्चों की बारी आए। सुनने के सन्दर्भ में बड़ी-छोटी उम्र का सामाजिक नियम लागू होता है। कोई बच्चा एक अन्य बच्चे की बात बीच में टोक सकता है, पर किसी बड़े की बात उसे पूरी सुन लेनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। देखने की स्थिति सूँघने की क्षमता और सुनने की आयुबद्धता के बीच की है। बड़े यदि चाहें तो बच्चे को किसी चीज़ को देखने से रोक सकते हैं, पर आम तौर पर देखने की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। सुनने पर समाज का दबाव कहीं ज़्यादा रहता है। बच्चों पर बड़ों की बात सुनने और उसे तुरन्त अमल में लाने का दबाव रहता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि दबाव बनाने वाला इतना ज़्यादा दबाव बना देता है या इतनी उग्रता दिखाकर (जैसे डाँटकर या ज़ोर-ज़ोर-से बोलकर) दबाव बनाता है कि बच्चे के कान केवल यांत्रिक रूप से सुनते रहते हैं, दिमाग अनसुनी कर देता है। कानों और दिमाग के बीच यह रिश्ता दरअसल सभी इन्द्रियों पर किन्तु अलग-अलग ढंग से लागू होता है। बच्चे जवाब दें या नहीं, इस पर भी सामाजिक नियम लागू होते हैं। सुनने का कौशल बच्चों में ऐसी क्षमताएँ पैदा करता है कि वे किसी की बात पूरी तरह समझ सकें और इस तरह अपनी बात कहने की तैयारी कर सकें।

सुनने के सन्दर्भ में बड़ी-छोटी उम्र का सामाजिक नियम लागू होता है। कोई बच्चा एक अन्य बच्चे की बात बीच में टोक सकता है, पर किसी बड़े की बात उसे पूरी सुन लेनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। देखने की स्थिति सूँघने की क्षमता और सुनने की आयुबद्धता के बीच की है। बड़े यदि चाहें तो बच्चे को किसी चीज़ को देखने से रोक सकते हैं, पर आम तौर पर देखने की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। सुनने पर समाज का दबाव कहीं ज़्यादा रहता है। बच्चों पर बड़ों की बात सुनने और उसे तुरन्त अमल में लाने का दबाव रहता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि दबाव बनाने वाला इतना ज़्यादा दबाव बना देता है या इतनी उग्रता दिखाकर (जैसे डाँटकर या ज़ोर-ज़ोर-से बोलकर) दबाव बनाता है कि बच्चे के कान केवल यांत्रिक रूप से सुनते रहते हैं, दिमाग अनसुनी कर देता है। कानों और दिमाग के बीच यह रिश्ता दरअसल सभी इन्द्रियों पर किन्तु अलग-अलग ढंग से लागू होता है। बच्चे जवाब दें या नहीं, इस पर भी सामाजिक नियम लागू होते हैं। सुनने का कौशल बच्चों में ऐसी क्षमताएँ पैदा करता है कि वे किसी की बात पूरी तरह समझ सकें और इस तरह अपनी बात कहने की तैयारी कर सकें।

ऊपर बताई गई तीन प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में यह जानना ज़रूरी है कि सुनने में समय खर्च होता है जिस तरह पढ़ने में जगह खर्च होती है। पढ़ते समय हमारी आँखें कागज़ के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बढ़ती हैं। सुनने में हमारा ध्यान कहने वाले की बात के साथ-साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ-साथ बात के पिछले हिस्से छूटते जाते हैं। उन्हें ध्यान यानी ताज़ी स्मृति में रखकर ही पूरी बात समझी जा सकती है। मैं बच्चों को नहीं, बीस साल से अधिक उम्र के युवाओं को पढ़ाता हूँ और अक्सर महसूस करता हूँ कि वे मेरी बात को सुन अवश्य रहे हैं पर आगे बढ़ते हुए वाक्य का पीछे रह गया हिस्सा प्राय: भुला चुके हैं। वे या तो मेरी बात का आखिरी हिस्सा या शब्द पकड़ लेते हैं या फिर पूरी बात दोबारा कहे जाने की माँग करते हैं। अक्सर वे ध्यान से सुनने की जगह मेरी बातों को ज्यों-का-त्यों लिख लेने की कोशिश करते हैं। पर यह सम्भावना भी है कि ध्यान से सुनने का अभ्यास करने का अवसर अथवा प्रशिक्षण उन्हें नहीं मिला। एक और सम्भावना भी है कि वे प्रायमरी कक्षाओं से ही सुनने को याद रखने का अभ्यास मानते रहे हैं या ऐसा उन्हें सिखाया गया है। सुन-सुनकर याद कर लेना आसान हो सकता है और वाचिक परम्परा में सुनने का महत्व इसी सन्दर्भ में था। सुनते समय समझते चलना एक अलग बात है और इसके लिए सुनने का कौशल विकसित किया जाना ज़रूरी है।

कहानी सुनना

इस प्रसंग में कहानी सुनाने का विशेष महत्व है। कहानी सुनने में ऊपर कही गई तीनों प्रक्रियाएँ काम आती हैं। ये प्रक्रियाएँ थीं -- क्रम का एहसास, शब्दों को रूप और भाव से जोड़ते हुए अर्थ निकालते चलना और बीच में स्वयं बोलने की इच्छा पर संयम रखना। कहानी यदि बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर चुनी गई हो और अपने आप में रोचक व कथानक की दृष्टि से चुस्त हो तो अवश्य वह बच्चों का ध्यान खींचेगी और पूरी हो जाने तक खींचे रखेगी। घटनाक्रम में आगे क्या होगा, इस बात की उत्सुकता जगाने की सामर्थ्य कहानी में होती है। यह सामर्थ्य प्राय: इस बात पर निर्भर होती है कि उसके पात्रों का वर्णन किया जा रहा है या नहीं। वर्णन करने से पात्र का रूप मन में बनाना आसान हो जाता है। इसी तरह जगहों या स्थितियों का वर्णन करना भी उपयोगी होता है। यदि कहानी सुनने वाला पात्रों और जगहों की तस्वीर मन में बनाता चले तो वे भाव भी अपने आप पैदा होते चलते हैं जो कहानी के कथानक में निहित घटनाक्रम में रुचि पैदा करते हैं। भावों की जन्मभूमि पात्रों के मानस और व्यवहार में है। पात्रों की विविधता कहानी सुनाने की कला को एक प्रखर सामाजिक आयाम देती है।

हम आम तौर पर कहानी के पात्रों को चारित्रिक दृष्टि से अच्छे-बुरे में बाँटकर देखते हैं। यदि पात्रों के मानस में उपजने वाले भावों की दृष्टि से देखें तो सरल-से-सरल कहानी का पात्र-जगत हमें कहीं अधिक जटिल रूप में दिखाई देगा। हर चरित्र के मानस में उत्पन्न हो रहे भाव कहानी के घटना-चक्र को आगे धकेलने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए कहानी सुनते समय हम उन सभी भावों के सम्पर्क में आते हैं जो कहानी के विभिन्न पात्रों के मन में पैदा होते हैं। कहानी सुनना इसलिए एक गहन सामाजिक अनुभव है और उसके ज़रिए होने वाला भाषाई विकास संस्कृति में परस्परता का बोध विकसित करने की ज़िम्मेदारी का निर्वाह करता है। इस बात को समझने के लिए हम ‘बुढ़िया की रोटी’ (शंकर द्वारा लिखित और चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित) का उदाहरण ले सकते हैं।

हम आम तौर पर कहानी के पात्रों को चारित्रिक दृष्टि से अच्छे-बुरे में बाँटकर देखते हैं। यदि पात्रों के मानस में उपजने वाले भावों की दृष्टि से देखें तो सरल-से-सरल कहानी का पात्र-जगत हमें कहीं अधिक जटिल रूप में दिखाई देगा। हर चरित्र के मानस में उत्पन्न हो रहे भाव कहानी के घटना-चक्र को आगे धकेलने के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए कहानी सुनते समय हम उन सभी भावों के सम्पर्क में आते हैं जो कहानी के विभिन्न पात्रों के मन में पैदा होते हैं। कहानी सुनना इसलिए एक गहन सामाजिक अनुभव है और उसके ज़रिए होने वाला भाषाई विकास संस्कृति में परस्परता का बोध विकसित करने की ज़िम्मेदारी का निर्वाह करता है। इस बात को समझने के लिए हम ‘बुढ़िया की रोटी’ (शंकर द्वारा लिखित और चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित) का उदाहरण ले सकते हैं।

इस कहानी में बुढ़िया की रोटी एक कौआ ले जाता है। बुढ़िया अपनी रोटी वापस पाने की कोशिश में पेड़, लकड़हारे, चूहे और बिल्ली के पास जाकर मदद का अनुरोध करती है पर वे अपनी असमर्थता जताते हैं। अन्तत: कुत्ता बुढ़िया की बात सुनकर हरकत में आता है और कहानी का विकास-चक्र वापसी की दिशा में तेज़ी से घूमकर कौए को बुढ़िया की रोटी वापस करने के लिए विवश कर देता है। इस कथानक से गुज़रते हुए हम बुढ़िया के अलावा कई पात्रों के भावजगत से जुड़ते हैं। बुढ़िया की बेबसी उन पात्रों की बात सुनकर गुस्से में बदलती जाती है जो अपनी असमर्थता जताकर बुढ़िया की प्रार्थना की अनसुनी कर देते हैं। कुत्ता जब बुढ़िया की मदद करने का फैसला करता है तो ये सभी पात्र अपनी असमर्थता त्यागकर डर के मारे बुढ़िया की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं।

इस कहानी को सुनते समय हम समाज की संरचना में समाए मूल्यों और व्यवहारों का एहसास पाते हैं और उन्हें व्यक्त करने वाली शब्दावली और वाक्य-रचना ग्रहण करते हैं। ‘बुढ़िया की रोटी’ एक कहानी के रूप में इसलिए श्रेष्ठ कही जा सकती है क्योंकि वह कोई मूल्य या नैतिकता नहीं सिखाती। समाज के ढाँचे में निहित मूल्य-जगत ‘बुढ़िया की रोटी’ के घटनाक्रम का आधार है। जो लोग कहानी सुनाने को बच्चों की शिक्षा में नैतिक मूल्य सिखाने के लिए उपयोगी मानते हैं, वे नैतिक मूल्यों की रचना में अनिवार्यत: निहित जटिलता की अनदेखी करते हैं। वे कहानी सुनाने के लिए भाषाई उपयोग को कमतर बनाते हैं। सम्भवत: वे नहीं जानते कि सामाजिकता का आधार भाषा है, मूल्य नहीं।

सुनाने लायक कहानी का चुनाव एक जटिल फैसला है। हम कौन-सी कहानियाँ बच्चों को सुनाना चाहते हैं, इस निर्णय में हमारी शैक्षिक समझदारी और सामाजिक दृष्टि के कई पहलू काम आते हैं। जिस तरह कहानी सुनने वाला उसे सुनते समय कई भावभूमियों और चरित्रों की विविधता से पैदा हुए सामाजिक वातावरण से गुज़रता है, उसी प्रकार कहानी सुनाने वाला इन भावभूमियों और पात्रजगत की सृष्टि या पुनर्सृष्टि करता है। सुनाने वाले की ज़िम्मेदारियों में सबसे निर्णायक ज़िम्मेदारी यही है कि वह कहानी का चयन सोच-समझकर करे। उसकी सोच में कहानी की समग्रता का मूल्यांकन शामिल रहना चाहिए। समग्रता से आशय कथानक और चरित्रों के परस्पर सम्बन्ध का आकलन करने से है। कथानक और चरित्र, दोनों अन्तत: एक तर्कसंगत भाषा की रचना में हिस्सेदार हैं। कहानी को बच्चे समझेंगे या केवल उससे आकृष्ट और चमत्कृत होंगे, यह एक महत्वपूर्ण कसौटी है।

बच्चे और कहानी  यदि हम चाहते हैं कि बच्चे कहानी को समझें तो उसका कथानक न केवल उनके संज्ञान-स्तर के अनुकूल होना चाहिए, साथ में उसके पात्र या चरित्र भी ऐसे होने चाहिए जो घटनाचक्र में गुँथकर ऐसी सामाजिक स्थितियों का निर्माण करते हों जहाँ भाषा जीवन के हर मोड़ का साथ दे सके अर्थात् साथ देने में समर्थ सिद्ध हो सके। हर कहानी एक प्रस्तुति होती है और इस प्रस्तुति का माध्यम होते हैं शब्द। उन्हें सुनकर वह प्रस्तुति समझ के दरवाज़े पहुँचती है। बच्चों को सुनाने लायक कहानी के ढाँचे में एक पात्र उनका प्रतिनिधि होता है, अर्थात् वे उससे जुड़ सकते हैं। उसके ज़रिए वे उस तनाव में प्रवेश करते हैं जिसे कहानी पहले बनाती है, फिर सुलझाती है। तनाव से गुज़रना, फिर उसके सुलझने का आनन्द लेना कहानी को ध्यान से सुनकर ही सम्भव होता है।

यदि हम चाहते हैं कि बच्चे कहानी को समझें तो उसका कथानक न केवल उनके संज्ञान-स्तर के अनुकूल होना चाहिए, साथ में उसके पात्र या चरित्र भी ऐसे होने चाहिए जो घटनाचक्र में गुँथकर ऐसी सामाजिक स्थितियों का निर्माण करते हों जहाँ भाषा जीवन के हर मोड़ का साथ दे सके अर्थात् साथ देने में समर्थ सिद्ध हो सके। हर कहानी एक प्रस्तुति होती है और इस प्रस्तुति का माध्यम होते हैं शब्द। उन्हें सुनकर वह प्रस्तुति समझ के दरवाज़े पहुँचती है। बच्चों को सुनाने लायक कहानी के ढाँचे में एक पात्र उनका प्रतिनिधि होता है, अर्थात् वे उससे जुड़ सकते हैं। उसके ज़रिए वे उस तनाव में प्रवेश करते हैं जिसे कहानी पहले बनाती है, फिर सुलझाती है। तनाव से गुज़रना, फिर उसके सुलझने का आनन्द लेना कहानी को ध्यान से सुनकर ही सम्भव होता है।

कृष्ण कुमार: प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं लेखक। शिक्षा के मुद्दों पर सतत चिन्तन एवं लेखन। राज, समाज और शिक्षा; बच्चे की भाषा और अध्यापक आदि चर्चित कृतियाँ हैं। एनसीईआरटी में कुछ साल निदेशक के रूप में कार्य किया है।

सभी चित्र: तनुश्री रॉय पॉल: आई.डी.सी., आई.आई.टी. बॉम्बे से एनीमेशन में स्नातकोत्तर। स्वतंत्र रूप से एनीमेशन फिल्में बनाती हैं और चित्रकारी करती हैं।

इस लेख में उल्लेखित बुढ़िया की रोटी कहानी का ज़िक्र कृष्ण कुमारजी ने अपने एक व्याख्यान में बाल साहित्य के बारे में बात करते वक्त विस्तार से किया था। यह व्याख्यान संदर्भ अंक-81 में प्रकाशित किया गया था।