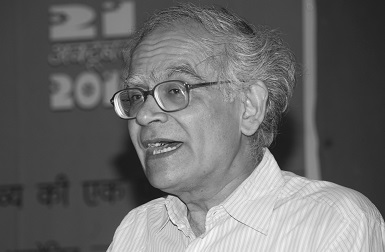

कृष्णकुमार

भाग:1

एकलव्य द्वारा प्रकाशित, बाल विज्ञान पत्रिका ‘चकमक’ के 300वें अंक के विमोचन अवसर पर एकलव्य द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में विमोचन की पूर्व-संध्या पर ‘शिक्षा में बाल साहित्य की भूमिका’ विषय पर कृष्ण कुमार द्वारा दिए गए वक्तव्य का पहला भाग।

एकलव्य द्वारा प्रकाशित, बाल विज्ञान पत्रिका ‘चकमक’ के 300वें अंक के विमोचन अवसर पर एकलव्य द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में विमोचन की पूर्व-संध्या पर ‘शिक्षा में बाल साहित्य की भूमिका’ विषय पर कृष्ण कुमार द्वारा दिए गए वक्तव्य का पहला भाग।

मुझे आप सबके बीच खुद को यहाँ पाकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। खासकर एक ऐसे अवसर पर जब हम बच्चों की एक पत्रिका की 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, 300 एक बहुत बड़ी संख्या है।

हिन्दी बाल साहित्य की अगर एक मोटी समीक्षा करें, पिछले सौ वर्षों की, तो इतने अरसे अभी तक केवल दो पत्रिकाएँ चल सकी हैं। बाल सखा जिसने 50 वर्ष पूरे किए और बालक जो लगभग 45 वर्ष तक चली। यह अपने आप में एक बड़ा आँकड़ा है कि चकमक आज के दिन अपने 300 अंक पूरे कर रही है।

और हम इस विशेष अवसर की पूर्व संध्या पर बाल साहित्य और शिक्षा के सम्बन्धों पर विचार करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ज़ाहिर है, यह अवसर कुछ मुड़ के देखने का है, कुछ आगे की तरफ देखने का है, और हम कहाँ हैं, इस बात का जायज़ा लेने का भी यह अवसर है।

25 वर्ष पहले भारतीय शिक्षा पद्धति व्यवस्था कहाँ थी? और आज हम क्या उससे कुछ मामलों में बेहतर स्थिति में हैं, कुछ मामलों में बदतर स्थिति में हैं? किस तरह की मन:स्थिति का अहसास हम खुद को दें? रुक के सोचने के लिए इस प्रश्न से जुड़ी बहुत-सी सामग्री है।

इन पिछले 25-30 वर्षों को जब हम याद करते हैं तो ज़ाहिर है कि बेहतर या बदतर के वर्गों में बाँटने का मन होता है, लेकिन एक चीज़ है जिसको लेकर मैं समझता हूँ कि कोई असहमत नहीं हो सकता और वह है, बदलाव। शिक्षा और समाज बहुत बड़े बदलाव से गुज़रे हैं। इन बदलावों का आकलन करने का आज कोई विशेष प्रसंग नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ एक बारीक चीज़ की तरफ विचार करने, उस तरफ देखने के लिए एकत्र हुए हैं। और ये बदलाव उसकी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि रचते हैं।

संक्षेप में यह कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बच्चों के सन्दर्भ में विचार कर रहे हैं, शिक्षा पर विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये 20-25 वर्ष एक बहुत बड़ी सामाजिक परिघटना के वर्ष हैं। थोड़ा आगे चलकर इस सम्बन्ध में मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा, पर फिलहाल इतना इशारा करना बहुत है कि 25 वर्ष पहले इस बात की कल्पना बहुत कम लोग कर सकते थे कि पाँच व छ: वर्ष की आयु के लगभग सभी बच्चे किसी-न-किसी रूप में किसी-न-किसी स्कूल में प्रवेश पा चुके होंगे।

यह बात अब एक सरकारी कल्पना भर नहीं है। कोई सौ साल पहले 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बच्चों की शिक्षा को लेकर उस समय की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली में एक बिल रखा था। और उस समय उन्होंने सिर्फ लड़कों की शिक्षा की बात की थी। शिक्षा को अनिवार्य, नि:शुल्क और सार्वजनिक बनाने के लिए यह बिल पर्याप्त संख्या में मत नहीं पा सका था। कई भारतीय सदस्यों ने ही उनके विरुद्ध मत दिए थे। अन्तत: गोखले का बिल असफल हो गया।

1911 की तुलना में 2011 का दृश्य हमको इस बात का सन्तोष अवश्य देता है कि भले ही बहुत देर से ही सही, पर यह सम्भव हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले का प्रयास आज एक कानून की शक्ल ले चुका है। भले ही इसको लेकर तमाम तरह के प्रश्न हैं, विवाद हैं इत्यादि। यह लोकतंत्र का लक्षण है कि ये सब चीज़ें होती हैं, सोचने की बात यह है कि इतने समय बाद तंत्र का यह कानून अब हमारे बीच किस तरह की सामाजिक व्याप्ति पाएगा। हमारे जीवन काल में इस कानून के ज़रिए क्या बच्चा नए तरीके से रचा जाएगा? क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनी औपनिवेशिक विरासत से कुछ और मुक्ति पा सकेगी?

ये सभी सवाल बाल साहित्य के सन्दर्भ में विशेष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप सब लोग जिन्होंने शिक्षा में बाल साहित्य की जगह बनाने के लिए काम किया है, आप तो जानते ही हैं कि ये एक तरह का संघर्ष सिद्ध हुआ।

जब मैं एकलव्य के बारे में सोचता हूँ, जिसने अपनी इस पत्रिका के 300वें अंक के अवसर पर आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया है, तो मुझे डॉ. अनिल सद्गोपाल का वह शीर्षक याद आता है जो उन्होंने स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी की जीवनी को दिया था, ‘संघर्ष और निर्माण’। एकलव्य इन दोनों ही चीज़ों का, दोनों ही कामों का जीवन जीता है। मैं जब इनके अतीत पर गौर करता हूँ तो महसूस करता हूँ कि दोनों साथ-साथ ही चले हैं और अलग-अलग भी चले हैं, कभी निर्माण का दौर ज़्यादा ज़ोर से चला, कभी संघर्ष का दौर ज़्यादा ज़ोर से चला। इन वर्षों में दोनों काम मिले-जुले दिखाई देते हैं।

जहाँ तक बाल साहित्य का सवाल है, अगर एकलव्य के इधर के काम पर गौर करें तो लगता है कि ये निर्माण के वर्ष हैं। बहुत बड़ी मात्रा में बाल साहित्य का प्रकाशन, बाल साहित्य का प्रसार और उस पर चिन्तन, उसके चित्रों पर, उसकी साहित्यिकता पर, भाषा पर - इन तमाम चीज़ों पर इस संस्था ने देश में चिन्तन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका इधर के वर्षों में निभाई है। तो यह सिर्फ निमार्ण का काम नहीं है, स्वयं इधर के साथी और यहाँ उपस्थित अन्य संस्थाओं के साथी ये जानते हैं कि यह भी एक प्रकार का संघर्ष रहा है, और अभी है। संघर्ष का मतलब होता है एक तरह का टकराव, यानी कि व्यवस्था से टकराव का साधन, माध्यम या कम-से-कम इसका लक्षण बाल साहित्य पर गया है। किसी तरह से इसकी व्याप्ति शिक्षा व्यवस्था में है नहीं, या हो नहीं पा रही है। जगह हम बनाते हैं, जब तक हम इस जगह के आसपास पहरेदारी करने के लिए बैठते हैं, तब तक वह जगह रुकती है। वहाँ से जैसे ही छूटे तो उस जगह पर फिर गर्म हवाएँ आ जाती हैं, पानी से वह जगह घिर जाती है। क्या वजह है? बच्चों का साहित्य जैसा एक सुन्दर सरल विषय है। क्या झगड़ा है इसका शिक्षा व्यवस्था से, जिसकी वजह से ये संघर्ष होता है?

संघर्ष का बुनियादी अर्थ यही होता है - कोई चीज़ रगड़ खा रही है, और किसी चीज़ से टकरा रही है - आज की शाम हमारे पास कुछ समय है इस विषय पर विचार करने के लिए। अगर आप इसे बहुत गौर से देखना चाहें, न भी देखना चाहें सहज रूप से ही पूछें कि किस चीज़ से बाल साहित्य की शिक्षा में व्याप्ति रुकती है, परेशान होती है तो सहज ही आपको थोड़ी देर में वह चीज़ दिखने लगेगी।

पाठ्यपुस्तक का आतंक

आज दोपहर आप में से कई लोगों से मेरी भेंट हुई तो ये चीज़ सामने आ गई थी। और वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारे आज के अध्यक्ष उदयनजी एक बहुत सुन्दर लेख लिख चुके हैं, यह दिखाने के लिए कि वह चीज़ दरअसल है क्या। उदयनजी का एक मशहूर लेख है जो कई वर्ष पहले छपा था यह बताने के लिए कि पाठ्पुस्तक अपने आप में एक संरचना है। और उसके अन्दर क्या है, वह तो विवाद का विषय बनता है, कई बार, बल्कि बनता ही रहता है। लेकिन उसके अन्दर आप नहीं जाएँ तब भी वह स्वयं ही एक ढाँचे के रूप में भी चिन्ता का विषय है।

पाठ्यपुस्तक वह चीज़ है जो कि हमारी व्यवस्था को उसका औपनिवेशिक चरित्र देती है। बाल साहित्य की व्याप्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारी शिक्षा व्यवस्था का यह चरित्र है कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित है और पाठयपुस्तक के इर्द-गिर्द ही सारी शिक्षा व्यवस्था घूमती है। अध्यापक का सारा प्रयास उसके आसपास ही होता है, उसको लेकर ही रहता है।

और शिक्षा व्यवस्था की जो धुरी है वह तो बिलकुल ही पाठ्यपुस्तक से चिपकी हुई चलती है। पाठ्यपुस्तक स्वयं परीक्षा व्यवस्था से पैदा होने वाले भावों से आवेशित हो उठती है और जो डर परीक्षा के बारे में सोचकर बच्चों को लगता है, वही डर शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को देखकर लगने लगता है। क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये वह चीज़ है जो मुझे उस मेजोरिटी से बात कराएगी। और वही चीज़ है जो पढ़ने का मन नहीं होता लेकिन फिर भी मुझे पढ़नी ही पड़ेगी। ये कैसे हुआ कि एक बहुत ही चुनिन्दा चीज़ का प्रतीक बन गई पाठ्यपुस्तक?

ऐसा प्रतीक बन गई जिसके सामने दुनिया भर में फैला हुआ अनुभव-जगत, बच्चे का ज्ञान, बच्चे को खुद मिलने वाली खुराक अपने जीवन की, उन सबका कोई मायना नहीं रहा। इसके ज़रिए हर चीज़ का परीक्षण होगा। इसके ज़रिए ही स्कूल चलेंगे, इसकी धुरी पर चलेंगे। और अगर आप सरकार की इन कोशिशों को देखें तो बहुत बड़ी कोशिश यही रहती है कि पाठ्यपुस्तक समय पर पहुँच जाए और उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए।

जो अच्छे स्कूल माने जाते हैं, इसे सरकारी ढाँचे में देखें तो केन्द्रीय विद्यालय सबसे अच्छे स्कूल माने जाते हैं, उनकी व्यवस्था तो इतनी पुख्ता है कि केन्द्रीय विद्यालय का राष्ट्रीय आयुक्त जो दिल्ली में बैठता है वो अपने कमरे में बैठा हुआ आपको बता सकता है कि आज लक्षद्वीप के केन्द्रीय विद्यालय में कौन-सा पाठ किस बात के संग चल रहा है। बल्कि उस पाठ का भी कौन-सा हिस्सा आज पढ़ाया जा रहा होगा, हर कोई को मालूम होता है। पूरे देश में वो एक साथ चलता है और आज के समय में जो कई प्रयास कई प्रदेशों में हुए हैं उसमें हमारा प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश की भी कोशिश यह रही है कि हर समय इस बात पर नज़र रखी जाए कि कहाँ क्या चल रहा है। और वो एक साथ चले। शिक्षक को कितना समय किस इकाई पर देना है, किन अध्यापकों को कितना समय लगाना है, पाठ किस दिन शुरू हो और किस दिन खत्म हो जाए इस बात की पूरी निगरानी रखी जाती है, निगरानी करने का ज़िम्मा अधिकारी से ज़्यादा पाठ्यपुस्तक पर है। पाठ्यपुस्तक अपने आप में एक निगरानी करती है। यानी वो हमारी तरफ देखती है। किन्तु आज हमारे ज़माने में यह सभी तरीके से शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक को नियंत्रित रखती है, बच्चों को भी नियंत्रित रखती है।

और समाज में माता-पिताओं को भी लगातार यह सांत्वना देती रहती है कि जो कुछ काम हो रहा है कायदे से हो रहा है। और कायदा यहाँ पर दिखलाई देता है कि ये 26 पाठ नहीं हैं, 36 पाठ हैं। ये इस तरीके से हर महीने आगे बढ़ेंगे और अन्त में जाकर इन छत्तीस पाठों पर परीक्षा ली जाएगी। इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आप जानते हैं कि आज का ज़माना ईमानदारी का नहीं है, पारदर्शिता का है। आप अगर गलती कर रहे हैं तो वेबसाइट पर आप उसे दिखाते जाएँ, तो यह सही माना जाता है। यानी पारदर्शिता की प्रक्रिया के ज़रिए आपने उस गलती को गौण बना दिया। पाठ्यपुस्तक के ज़रिए पैदा होने वाली शैक्षिक कसावट या ईमानदारी इसी तरह की चीज़ है।

इसका क्या अर्थ है? शिक्षक को इस हद तक बाँध देने की क्या आश्यकता है? इसका क्या औचित्य है? ये सब प्रश्न आज एक तरह से बेमानी से हो गए हैं। हालाँकि, इन प्रश्नों को बहुत समय से उठाया जाता रहा है। शायद तब से विरोध के साथ, उस आदमी ने उठाया था जिसने पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका। मैं महात्मा गाँधी का ज़िक्र कर रहा हूँ जिन्होंनेे 1939 में साफ किया था कि अगर पाठ्यपुस्तक को ही तथ्य मान लिया जाए और उसी पर शिक्षा व्यवस्था टिक जाए तो शिक्षा और शिक्षक की वाणी की कीमत ही क्या रहेगी। और इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था का जो प्रस्ताव दिया था, उसमें पाठ्यपुस्तक के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ समय तक हमारी शिक्षा व्यवस्था इसके अनुसार थोड़ी-बहुत चल सकी, पर आज हमारे बीच उसके बहुत कम नमूने रह गए हैं। बहरहाल, गाँधी की वकालत को याद करने का उद्देश्य यह है कि हम उस रुकावट का जायज़ा ले लें - उसके आकार का, उसके प्रकार का और उसके अतीत का, उसकी विरासत का जायज़ा ले लें जो बाल साहित्य की व्याप्ति को लगातार संघर्षरत रखती है।

बाल साहित्य - कौन किस तरफ?

हम सब लोग बाल साहित्य के शौकीन हैं, सोचते रहते हैं कि यह क्षेत्र क्यों लगातार दिक्कत पैदा करता है। मामला सिर्फ बाल साहित्य का ही नहीं है, कई और चीज़ों का भी है। कलाओं का मामला है। स्कूल में कलाओं की व्याप्ति नहीं हो सकी है। पुस्तकालय की व्याप्ति नहीं हो सकी है। हम बनाते ज़रूर हैं, इसमें बहुत-सा पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वह चीज़ दिखती नहीं है।

कलाओं में अगर आप चारों कलाओं पर गौर करें - क्ले-वर्क पर गौर करें, नृत्य पर गौर करें, संगीत पर सोचें या कि चित्रकला पर तो स्कूल में चारों को लेकर एक तनाव लगातार बना रहता है। साल का एक ही दिन होता है जिस दिन तनाव कुछ हटता-सा है या उसके ऊपर एक पर्दा-सा पड़ जाता है। आप में से कोई बता सकता है उस दिन का क्या नाम होता है? वार्षिक उत्सव।

वार्षिक उत्सव के दिन एक मंच पर बालिकाएँ नृत्य करती हैं, कोई वी.आई.पी. होता है। कोई पुरस्कार देता है, कोई चित्रों की गैलेरी से गुज़रता है इत्यादि इत्यादि। स्कूल में कलाओं के लिए ये दिन तय किया जाता है। इन सभी चीज़ों और खेलकूद की भी हर बच्चे को ज़रूरत होती है। लेकिन स्कूल के जीवन में खेल की व्याप्ति प्रतियोगिता के ज़रिए की जाती है। जो बच्चे बाहर से पुरस्कार इत्यादि जीतते हैं, खेल उनके लिए है। बाकी के लिए पढ़ाई, मेहनत - अच्छे-अच्छे गुणों की भी यही परिस्थिति है।

तो यह सब देखकर हम समझ सकते हैं कि बाल साहित्य के साथी कौन हैं। कलाएँ उनके साथी हैं। खेल उनके साथी हैं। पुस्तकालय उनका साथी है। और इसके शत्रु कौन हैं, या अवरोधक कौन हैं? एक तरफ तो इसका सबसे बड़ा प्रतीक और अवरोध पाठ्यपुस्तक है और दूसरा, पाठ्यपुस्तक पर टिकी हुई व्यवस्था।

शिक्षा बड़े पैमाने पर समाज में व्याप्त है। समाज के हरेक वर्ग के विकास में शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के ज़रिए वो आगे बढ़ सकता है। उसकी सन्तान अधिक आमदनी या ऊँची हैसियत की कल्पना कर सकती है, अगर वह शिक्षा पाए। शिक्षा का यही एक बहुत बड़ा योगदान है कि उसने समाज को एकत्रित रखने में स्पर्धा का एक रूपक पूरे देश में फैलाया है, उसको एक सम्भव सपने की तरह विस्तारित किया है।

शिक्षा का ही जादू है हमारे बीच में कि हम देखते हैं, जिसके पास आज कुछ भी नहीं है वह भी यह कल्पना करता है कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ जाएगा, कॉलेज से निकल जाएगा, तो वो मेरे मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर जीवन जी सकेगा। शिक्षा ही इन सपनों की संचालिका है। और इन सपनों के ज़रिए उसने एक और गहरे स्तर पर समाज को, देश को एकत्रित रखने, कम-से-कम एक तरह के सूत्र में एकत्रित रखने का प्रयास किया।

शिक्षा को इतनी आसानी से आलोचना का विषय नहीं बना सकते हैं। पर कहीं कुछ गड़बड़ी है। उसकी अपनी संरचना को देखना बहुत ज़रूरी है कि उसने क्या-क्या किया है, किन साधनों से किया है। और दूसरी तरफ हम बाल साहित्य के प्रेमी हैं। आज एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। ज़ाहिर है कि हम चिन्तित भी हैं, परेशान भी हैं, क्यों ये सुन्दर प्रयास स्कूल के जीवन में हमेशा ही संघर्षरत रहता है। परेशान रहता है। और सरकारें भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा कुछ करने में असमर्थ रहती हैं।

एक और ध्रुवीकरण

कम-से-कम 1984-85 के बाद से तो ये कतई नहीं कहा जा सकता कि भारत की शासकीय व्यवस्था बाल साहित्य को लेकर उपेक्षा का दृष्टिकोण बनाए रख सकी। ‘ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड,’ 80 के दशक के मध्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, शायद शिक्षा के इतिहास में पहला बड़ा कार्यक्रम जिसके तहत बाल साहित्य की खरीद सम्भव हुई, जिसके ज़रिए इसे बहुत मात्रा में फैलाया गया। उसके बाद के जितने कार्यक्रम हैं उन सभी में बाल साहित्य के लिए पुस्तकालयों के लिए पिछले 60 वर्षों में अगर आप गौर करें तो शु डिग्री के 40 वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक राशि का प्रबन्धन भी हुआ और आवंटन भी हुआ। और एक खास बात कि वो राशि स्कूलों तक पहुँची भी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि इन स्कूलों में आज आप कहीं भी जाइए, भले ही बन्द मिलें लेकिन किताबें एक-न-एक अलमारी में मिलेंगी। बहुत-सी जगह पर खुली भी हैं। बहुत-सी जगहों पर, आप जैसे लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पढ़ी भी जाती हैं। यह सब भी एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। लेकिन जिसको व्याप्ति कहते हैं वो आज भी नहीं है।

परीक्षा में क्या मदद करेंगी ये किताबें, माता-पिता पूछना चाहते हैं। हाँ, बच्चे खुश हैं इनको पढ़ना चाहते हैं। पालक देखता है लेकिन आश्वस्त नहीं होता कि इससे शिक्षा के उद्देश्य पूरे होंगे जिनको वो समझता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाल साहित्य के ज़रिए जो आनन्द मिलता है, जिस आनन्द की बात हम कर रहे हैं उसने भी स्कूली व्यवस्था को दो हिस्सों में बाँट दिया है। सरकारी व्यवस्था आनन्द, आनन्द, आनन्द का नारा लगातार दोहराती रही है। हर बात में नया कार्यक्रम आता है, वो उसी आनन्द को लेकर आगे बढ़ता है। डी.पी.ई.पी. में बकायदा जॉय फुल लर्निंग, जैसे कि और भी कोई लर्निंग हो सकती है, का नारा लगा। उसके बाद से लगातार ये नारा लग रहा है। ‘पढ़ना-बढ़ना’ हमारे मध्यप्रदेश का दिया गया एक नारा है, जो कि एक सीरीज़ का नाम भी है।

और इस पहलू को भी अगर आप ध्यान से देखें तो भी पूरा मामला उसी तरह है। एक तरफ सरकारी स्कूल हैं जो कि शिक्षा को आनन्दमयी बनाने की बात कहते रहे हैं। दूसरी तरफ निजी स्कूल हैं जिनका दायरा लगातार बढ़ता चला गया है। वो शिक्षा को लगातार स्पर्धा का, मेहनत का, प्रतियोगिता के लिए मेहनत का, माध्यम बनाते चले गए हैं। तो मेहनत और आनन्द के बीच एक बँटवारा हुआ है जो आप मोटे तौर पर देखें तो अमीरों और गरीबों के बीच का बँटवारा है। गरीबों की शिक्षा आनन्दमयी होगी। अमीरों की शिक्षा मेहनत से भरी जो परीक्षा, प्रतियोगिता के लिए बच्चों को तैयार करेगी। आप कह सकते हैं ये भी एक काफी लाक्षणिक मामला है, हम इसको कैसे समझें। उन वर्गों में बँटते हुए समाज में शिक्षा के दो महत्वपूर्ण आयामों का यह ध्रुवीकरण हम देखते चले आ रहे हैं।

परिश्रम शिक्षा का ही एक हिस्सा है। और कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति शिक्षा में बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, अगर उसे परिश्रम की आदत नहीं पड़ी। परिश्रम के लिए एकाग्रता चाहिए, परिश्रम के लिए अपने उद्देश्यों को थोड़ा दूर हटकर देखने की आदत चाहिए। तुरन्त नतीजा न पाने की जगह धैर्य रखने की आदत चाहिए। वो तमाम चीज़ें मेहनत का अंग हैं। वह शिक्षा का अनिवार्य अंग है। दूसरा, आनन्द शिक्षा का अनिवार्य अंग है।

ऐसी शिक्षा जो दुखी कर दे, निराश कर दे, इतना निराश कर दे कि आगे हमें कुछ दिखे ही नहीं, ऐसी शिक्षा कैसी शिक्षा हो सकती है। ये दोनों ही शिक्षा के अंग हैं लेकिन हम देखते हैं कि इनका ध्रुवीकरण हुआ है। जैसे समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है। सरकार और व्यवसायों के बीच, गरीबों और अमीरों के बीच एक ध्रुवीकरण हो रहा है।

वैसा ही अलग-अलग अवधारणाओं के स्तर पर हम देख रहे हैं। इन सबके बीच में इस सवाल को रखकर मैं देख रहा हूँ कि बाल साहित्य की व्याप्ति क्यों नहीं हो सकी। कितना प्रयास है? कहाँ दिक्कत है? किसी हद तक इसका फैलाव हुआ। इसके प्रकाशन का ज़िम्मा आज पहले से ज़्यादा संस्थाएँ उठाए हुए हैं। कहीं ज़्यादा मात्रा में उनका प्रकाशन हो रहा है ऐसी पुस्तकों का और वो पहुँच भी रही हैं। लेकिन फिर भी इस तरह का संघर्ष जारी है। इस सन्दर्भ में मुझे इन दोनों ही बातों के बारे में, इन दोनों ही शब्दों पर कुछ मिनट लगाने की इच्छा है।

साहित्य और बाल साहित्य

साहित्य और बाल साहित्य, इन दोनों के ही बारे में थोड़ी देर सोचेंे, ताकि बाल साहित्य अगर साहित्य है तो फिर इसका क्या मायना बनता है। और साहित्य से हम आज की परिस्थिति के बारे में क्या जान सकते हैं। और दूसरा यह भी सोचें कि अगर ये ऐसा साहित्य है जो बच्चे को सम्बोधित करता है, तो बच्चे की हमारे समाज में आज क्या स्थिति है। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखें। अपने-अपने अनुरोध के सन्दर्भ में भी देखें। बाल साहित्य को लेकर जिस तरह का संघर्ष हम महसूस करते हैं, साहित्य मात्र भी इस संघर्ष से जुदा नहीं है।

समाज में अगर बाल साहित्य या शिक्षा व्यवस्था में बाल साहित्य की व्याप्ति को लेकर एक संकट दिखाई देता है, अवरोध दिखाई देता है तो कुछ वैसा ही अवरोध, वैसा ही संकट बल्कि शायद उससे ज़्यादा बड़ा संकट हमको साहित्य के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। क्या स्वयं साहित्य आज भारतीय समाज का, उसके किसी भी वर्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से अध्यक्षीय टिप्पणी करते समय उदयनजी मुझसे बेहतर देंगे। लेकिन एक-दो चीज़ें यहाँ चिन्हित करते चलना बहुत ज़रूरी है।

साहित्य की ज़रूरत क्या है? किसी समाज को साहित्य की क्या आवश्यकता होती है? सो याद करें, और सोचें, तमाम लोगों ने इस प्रश्न का अपने-अपने ढंग से उत्तर दिया है। कोई कहता है कि हाँ, साहित्य के ज़रिए एक परम्परा बनती है। साहित्य के ज़रिए भाषा गढ़ी जाती है, जिसमें कोई सन्देह नहीं है। और साहित्य के स्वास्थ्य को जाँचने के लिए भाषा का स्वास्थ्य जाँच लेना पर्याप्त होता है। भाषा हमें बताती है कि उसके साहित्य की क्या स्थिति है। साहित्य हमें बताता है कि भाषा की क्या स्थिति है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है।

इस तरीके से भी बहुत-से लोग साहित्य की परिभाषा गढ़ते हैं। मोटे तौर पर अगर हम सहज होकर सोचना चाहें कि यह मसला है क्या, तो आप देखेंगे कि कहीं-न-कहीं साहित्य का सन्दर्भ जीवन मात्र से है कि जीवन में जो क्षण हमको सुख देते हैं, कुछ वैसा ही सुख हमें साहित्य से मिलता है। अगर आप उन क्षणों पर गौर करें तो साहित्य के स्वभाव का या साहित्य के चरित्र का मर्म, नहीं तो मर्म के आसपास की भूमिका नज़र आने लगेगी।

जब हम किसी की नज़रों में नहीं होते, हम चैन महसूस करते हैं। जब हम स्वतंत्र होते हैं, वो क्षण हमें सुख देते हैं, सबसे ज़्यादा सुख देते हैं। कहने के लिए बहुत लम्बा-चौड़ा हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम घर लौटते हैं, बैठते हैं, हमारे ऊपर लोगों की निगाहें नहीं होतीं। जब हमारी अपेक्षित भूमिकाओं को जाँचने वाले हमारे इर्द-गिर्द नहीं होते, वो क्षण होते हैं जिनमें हम चैन महसूस करते हैं।

अगर आप साहित्य पर गौर करें, किसी भी विधा को लें - कविता को लें, कहानी को लें, नाटक को लें - तो उसमें डूबने का अर्थ यही होता है कि हम कुछ क्षणों के लिए उन ज़ंजीरों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें वैसे अपेक्षित भूमिकाओं में बाँधे रखती हैं। हमें इसी स्वतंत्रता का क्षणिक ही सही, एक अहसास साहित्य दिलाता है।

साहित्य पढ़ते समय, उसकी पढ़ाई के बाद उसको याद करते हुए या किसी से ये ज़िक्र करते हुए भी हम उस तरह के आनन्द से गुज़रते हैं जो सहज स्वतंत्रता से मिलता है। कि मैं मनुष्य हूँ, इस नाते स्वतंत्र हूँ, किसी और नाते नहीं कि मुझे किसी ने स्वतंत्रता दी या मेरा यह अधिकार है इत्यादि। साहित्य बगैर किसी विशेष आग्रह के, हमको कुछ समय के लिए ही सही, कभी अहसास दिलाता है कि मनुष्य होने के नाते हम बुनियादी तौर से स्वतंत्र हैं। भले ही समाज का, देश का अंग होने के नाते, एक अर्थव्यवस्था का अंग होने के नाते, एक परिवार का अंग होने के नाते, समुदाय के इतिहास का अंग होने के नाते हमें तरह-तरह की भूमिकाएँ बाँधती हैं।

हम अपेक्षित व्यवहारों में ही व्यस्त रहते हैं, दबाव महसूस करते हैं। इन तमाम चीज़ों से कुछ समय के लिए साहित्य की कोई भी विधा हमें थोड़ी देर के लिए मुक्त करती है। साहित्य इस मुक्ति का माध्यम है। आप इस मुक्ति का माध्यम बनाने वाली, हमें वो मुक्ति देने वाली कोई भी रचना इस तरह से साहित्य की श्रेणी में ला सकते हैं। किस तरह से वह करती है, उसका लम्बा-चौड़ा इतिहास है। क्या करती है? ये सामूहिक रूप से कैसे सम्भव बनाती है, कई बार किताबी रूप में सम्भव बनाती है। एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसकी ओर मैं केवल इशारा कर के उसे छोड़ रहा हूँ। पर साहित्य की यह विशेषता है और ये काम वह भाषा के ज़रिए करता है। इसलिए भाषा और साहित्य के बीच में एक गहरा रिश्ता है। भाषा स्वयं हमारी स्वतंत्रता का लक्षण है। और अगर भाषा पर गौर करेंगे तो सहज ही समझ में आ जाएगा कि क्या समस्या होगी उनको जो इस भाषा का इस्तेमाल रचना के लिए कर रहे हैं। सोचने का मुद्दा है कि हमारे बीच जब साहित्य लिखा जाता है, शिक्षा में उसको स्थान देने का प्रयास होता है, तो किस-किस तरह की समस्याएँ आती हैं।

शिक्षा के कई ऐसे गुण हैं, ऐसी इसकी विशेषताएँ हैं एक व्यवस्था के रूप में, जो साहित्य के इस मुक्तिदायी स्वभाव से टकराती हैं। साहित्य अगर मुक्ति देता है, तो शिक्षा व्यवस्था नियंत्रण की ओर प्रेरित है। साहित्य अगर चयन देता है, तो शिक्षा व्यवस्था लगातार एक दबाव बनाने की चेष्टा करती है।

साहित्य यदि प्रवर्तन का माध्यम है तो हर रचना के ज़रिए आपकी भाषा में एक नया प्रवर्तन कर रहा होता है। शब्द के स्तर पर, वाक्य विन्यास के स्तर पर, किसी-न-किसी स्तर पर वह कुछ नया प्रवर्तन करता है। उधर शिक्षा है जिसकी प्रवर्तित को प्रचारित करने में ही बड़ी भूमिका है। कि जो प्रवर्तित हो चुका है, जो तथ्य बन गया है, उसको जानना। सब लोगों के लिए अनिवार्य बनाने वाली शिक्षा ही आधुनिक शिक्षा है। इस तरह के सहज अन्तर-विरोध इन दोनों के बीच में नज़र आते हैं जिनसे यह समझ में आता है कि मामला सिर्फ बाल साहित्य का नहीं है, साहित्य का भी है।

अगर आप बाल साहित्य को एक क्षण के लिए भूल जाएँ, और यदि आज से 30-40 साल पहले, वास्तव में, इस तरह की सभा में कोई बाल साहित्य की चर्चा करता तो उसका कोई मायना नहीं होता। लेकिन साहित्य फिर भी था। हिन्दी, अँग्रेज़ी जैसे विषयों की पढ़ाई में भाषा के अलावा साहित्य का भी एक महत्व रहता था। तब उस समय भी यह समस्या थी कि साहित्य को किस तरह पढ़ाया जाए। इसको लेकर यह मतभेद हमेशा ही रहता था।

साहित्य और परीक्षा

साहित्य एक अपेक्षित अर्थ को जानने का ज़रिया है -- उसके ज़रिए कुछ रूपाकारों को, कुछ रूपकों को प्रचारित करने का माध्यम है। वो बच्चों को, विद्यार्थी को इस मुक्ति का छोटा-सा अनुभव देने का माध्यम है जो मनुष्य के नाते सबका अधिकार है। और इसलिए साहित्य के अर्थ को लेकर, साहित्य की परीक्षा को लेकर, साहित्य पर कैसे प्रश्न पूछे जाएँ उसको लेकर लगातार काफी सघन विमर्श रहा है।

अभी हाल में मेरी भेंट श्री रतिम मुखोपाध्याय से हुई जो कि शान्ति निकेतन में काम करते हैं। जो शान्ति निकेतन में बैठकर ढूँढ़ते रहे हैं कि टैगोर ने शान्ति निकेतन में क्या-क्या किया। उनको हाल में टैगोर के अपने हाथ से लिखे हुए ऐसे अनेक प्रश्न पत्र मिले जो उन्होंने इसलिए बनाए थे जिससे लोगों को बताया जा सके कि हिन्दी साहित्य के प्रश्न पत्र इस तरह बनाए जाते हैं। वो देखते थे कि उस समय और आजकल भी साहित्य के प्रश्न पत्र इसी तरह के बनते हैं, जैसे इसका केन्द्रीय भाव बताओ या यहाँ कवि क्या कहना चाहता है।

इस प्रश्न का वैसे भी सहज उत्तर यह होना चाहिए कि कवि यह जानता होता कि वो क्या कहना चाहता है, तो कविता नहीं लिखता।

वह सहज ही एक चिट्ठी लिखता या गद्य में यह बता देता कि भैया मैं ये कहना चाहता हूँ। तुम समझ लेना। उसके ज़रिए तुम्हारे मन में कोई कविता बनती हो तो बना लेना। इन तमाम बाध्यताओं के बीच परीक्षा व्यवस्था लगातार साहित्य को लहूलुहान करती रही है। बहुत समय से, सौ वर्ष से अधिक हो गया। गनीमत है कि पहले केवल अँग्रेज़ी को लहूलुहान करती थी। 1920 के बाद से उसने हमारी भाषाओं का भी यही हश्र किया। जब से हिन्दी में इंटरमीडिएट परीक्षा शु डिग्री हुई है, साहित्य की परीक्षा लेने का एक तरीका बन गया। उसके बाद साहित्य की पाठ्यपुस्तकें बनाने का एक तरीका बन गया। और बहुत-से लोग तो केवल पाठ्यपुस्तक में जा सकने वाली सामग्री को रचकर अमर होने का स्वप्न देखने लगे - पाठ्यपुस्तक के कवि, कहानीकार, व्यंग्यकार।

जब मुझे एन.सी.ई.आर.टी. में काम करने का मौका मिला तो मेरी डाक का एक काफी बड़ा हिस्सा लगातार ऐसे कवियों की रचनाएँ रहीं जो चाहते थे कि मेरे ज़रिए उनकी रचनाएँ पाठ्यपुस्तकों में पहुँच जाएँ। अब मुझे अहसास हुआ है कि एक बहुत बड़ी संख्या में कवि-समाज में ऐसे लोग हैं जो पाठ्यपुस्तकों को गम्भीरता से इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रकाशन व्यवस्था के तंत्र से उनको मुक्ति दिला देगी। कि वे सीधे पाठ्यपुस्तक में प्रवेश कर जाएँ तो पीढ़ियों तक पढ़े जाएँगे।

कुछ कवि ऐसे हैं जो प्रवेश पाकर पढ़े गए, बहुत लम्बे समय तक। मसला इस पूरी व्यवस्था में साहित्य की आत्मा का, साहित्य की आत्मा को शिक्षा में समझने वालों का है। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने ज़ाहिर है, उस चीज़ को अपनी ही संस्था बनाकर समझ लिया था, कि जब ये काव्य, कहानी, उनकी अपनी रचनाएँ परीक्षा की चकरघिन्नी से गुज़रेंगी तो इनका क्या हाल होगा। तो उन्होंने कुछ के प्रश्न पत्र बनाकर दिखाने की कोशिश की कि साहित्य का जब हम इम्तिहान लें तो कतई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे भी उस तरह से लें जिस तरह से तथ्य-केन्द्रित शिक्षा अन्य विषयों का इम्तिहान लेती है।

क्योंकि साहित्य का तथ्य अगर कोई है, तो वह कल्पना ही है, जो कि मूलत: एक तथ्य-विरोधी क्षमता है। जिसको ईश्वर ने मनुष्य में इसी नाते प्रत्यारोपित किया होगा कि प्रकृति को देखकर मनुष्य लगातार अपनी दुनिया को बदलते रहने के लिए या कम-से-कम उसके स्वप्न देखते रहने लिए स्वतंत्र रहेगा।

साहित्य उसी की रक्षा करने के लिए लगातार संघर्षरत रहता है। और इसी कारण शिक्षा व्यवस्था के साथ उसकी टकराहट बनी रहती है। कि वो कल्पना की बात कर रहा है और शिक्षा बुद्धि की बात कर रही है। वो आगे की बात कर रहा है, शिक्षा पीछे की बात कर रही है। वो ऐसी बातें कर रहा है जो दुनिया में नहीं हैं। शिक्षा उन बातों को कर रही है जो कि तथ्य हैं, दुनिया उसे मान रही है। इस वजह से कई समस्याएंँ साहित्य के साथ पैदा होती हैं। उनमें से कई समस्याएँ बाल साहित्य को भी भोगनी पड़ती हैं। इसलिए इस ज़्यादा बड़े परिवार के साथ अगर बाल साहित्य के प्रति चिन्तित लोग रहे हैं, रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वे रणनीति बेहतर बना सकेंगे, क्योंकि कई बड़े सवाल हैं जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं हैं। सीधे उच्च शिक्षा तक ये सवाल जाते हैं। जब साहित्य शिक्षा में आता है तो उसका क्या होता है? क्या वो यह मौका देता है कि हम साहित्य को अपने-अपने ढंग से पढ़ सकें, उसका कोई एक ही अर्थ न निकालें? क्या वह हमें यह मौका देता है कि हम समालोचना के ज़रिए पैदा की गई बहुत तरह की लकीरों के पार जा सकें और स्वयं अपने भीतर पैदा हुई प्रतिक्रियाओं को, अभिक्रियाओं को चिन्हित कर सकें कि ये क्षमताएँ साहित्य की पढ़ाई से उत्पन्न होती हैं? ये मसले बाल साहित्य के बहुत करीब हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाल साहित्य की बहस को और शिक्षा के साथ उसके रिश्ते को इन बहसों के साथ चलाएँ।

(अगले अंक में जारी)

कृष्ण कुमार: प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं लेखक। शिक्षा के मुद्दों पर सतत चिन्तन एवं लेखन। राज, समाज और शिक्षा; बच्चे की भाषा और अध्यापक आदि चर्चित कृतियाँ हैं। एन.सी.ई.आर.टी. में कुछ साल निदेशक के रूप में कार्य किया है।

लिप्यान्तरण: धुलेश्वर रावत: भोपाल की समावेश संस्था से जुड़े हैं।