रैक्स डी" रोज़ारियो

कुछ यादें

जब राजेश खिंदरी ने सुझाव दिया कि मैं संदर्भ के इस विशेषांक के लिए एक लेख लिखूँ, तो मुझे ‘हाँ’ कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि जिस विषय के बारे में वे मुझसे लिखवाना चाहते थे - भारत में विज्ञान पत्रकारिता का इतिहास - उसके बारे में मैं अधिक नहीं जानता था, इस तथ्य के बावजूद कि 35 वर्षों की अधिकांश अवधि के दौरान मैं एक ‘विज्ञान’ पत्रकार ही रहा हूँ (हालाँकि मैं एक ‘कला’ स्नातक हूँ)। इंटरनेट पर खोज करने से मुझे आज़ादी के बाद के भारत में विज्ञान पत्रकारिता का सरकारी नज़रिए से किया गया विवरण ही प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस लेख को विज्ञान पत्रकारिता में अपने व्यक्तिगत अनुभवों - जो हिन्दी और अँग्रेज़ी तक ही सीमित थे - के याद आने वाले किस्सों पर आधारित करूँ। हालाँकि इस तरीके में यह खामी तो रहेगी कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं और अन्य लोगों के योगदान की विरासत को देखते हुए, यह शायद इस इतिहास को थोड़ा ‘सीमित दायरे में देखने वाला’ और एकतरफा बना देगा।

जो भी हो, लेख प्रस्तुत है..., और मैं आशा करता हूँ कि आप पाठकगण मुझसे छूट गई बातों को अपनी ओर से पूरा कर लेंगे, खासकर मेरे इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कि ‘विज्ञान पत्रकारिता’ के सम्बन्ध में मैं एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता हूँ जिसमें छपाई के साथ-साथ अन्य माध्यम भी शामिल हैं। यानी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक नज़रिए को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशनों के अलावा अन्य साधनों को भी विज्ञान पत्रकारिता का हिस्सा मानता हूँ।

विज्ञान पत्रकारिता में मैं अपनी यात्रा को तीन खण्डों में बाँटता हूँ: वास्तव में तीन धाराओं में, क्योंकि वे एक साथ चलीं - व्यावसायिक मुद्रित माध्यम की पत्रकारिता, ‘सक्रिय प्रतिभागिता वाली’ पत्रकारिता, और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल चरण - अर्थात् टेलीविज़न और इंटरनेट। इन तीनों धाराओं को जोड़ने वाला सूत्र सरकार की उपस्थिति है, जिसने भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच को फैलाने के नेहरूवादी ज़ोर के अनुरूप मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में किए गए प्रमुख प्रयासों के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किए।

व्यावसायिक मुद्रित माध्यम में विज्ञान पत्रकारिता

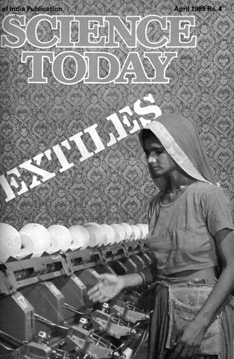

शुरुआत मैं अपने गुरुओं से करता हूँ जो दोनों ही दिवंगत हो चुके हैं - सुरेन्द्र झा जो साइंस टुडे के सम्पादक थे, एवं प्रदीप पॉल जो सहायक सम्पादक थे। झा वह व्यक्ति थे जिन्होंने 35 वर्ष के युवक होते हुए 1960 की दशक के मध्य में साइंस टुडे पत्रिका के स्वरूप की कल्पना की और फिर उसे निकालने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को राज़ी कर लिया। उन्होंने विज्ञान-लेखकों का एक समूह निर्मित करने के लिए पूरे भारत में फैले वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं से सम्बन्ध जोड़े, हालाँकि उन वैज्ञानिकों में से अनेक सामान्य पाठक के लिए नहीं लिख सकते थे। उनके भेजे गए लेख पढ़ने में काफी कुछ शोधपत्रों जैसे लगते थे। पॉल उनके विज्ञान को पठनीय बनाते थे और हमें सिखाते थे कि वह कैसे किया जाता है। उन दोनों ने मिलकर साइंस टुडे को आज़ादी के बाद के भारत में - अँग्रेज़ी की - विज्ञान पत्रकारिता का प्रकाश स्तम्भ बना दिया।

इसके अलावा सरकार द्वारा प्रकाशित साइंस रिपोर्टर (और उसका हिन्दी संस्करण विज्ञान प्रगति) भी प्रकाशित होते थे, पर उन दिनों हम उन प्रयासों को गम्भीरता से नहीं लेते थे, हालाँकि इन पत्रिकाओं पर साइंस टुडे का प्रभाव, उनके एक बाद के सम्पादक के कार्यकाल में नज़र आया, जिन्होंने उन्हें अधिक पठनीय तरीके से जानकारीपूर्ण बनाया।

इसके अलावा सरकार द्वारा प्रकाशित साइंस रिपोर्टर (और उसका हिन्दी संस्करण विज्ञान प्रगति) भी प्रकाशित होते थे, पर उन दिनों हम उन प्रयासों को गम्भीरता से नहीं लेते थे, हालाँकि इन पत्रिकाओं पर साइंस टुडे का प्रभाव, उनके एक बाद के सम्पादक के कार्यकाल में नज़र आया, जिन्होंने उन्हें अधिक पठनीय तरीके से जानकारीपूर्ण बनाया।

साइंस टुडे का प्रभाव आज तक जारी है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो उस पत्रिका के साथ बड़े हुए, और साइंस टुडे ने उनमें विज्ञान के प्रति प्रेम जगाया - जिसने बाद में उन लोगों की उच्च शिक्षा और कार्यक्षेत्र के चुनावों को प्रभावित किया। यही कारण है कि मैं साइंस टुडे को भारत की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पत्रिका मानता रहा, जब तक कि बाद के सम्पादक उसे एक अर्ध-विज्ञान मार्ग पर नहीं ले गए। उसने एकदम अग्रणी क्षेत्रों के धारदार विज्ञान - कम्प्यूटर, लेज़र, नैनो-टैक्नोलॉजी, रॉकेट विज्ञान, क्वांटम भौतिकी, क्रिस्टलोग्राफी, बायो-टैक्नोलॉजी - आदि को लोकप्रिय बनाया, और पाठ्यक्रम-आधारित विज्ञान से जूझती हुई विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों के काम को समझ में आने वाला बनाया।

मुझे याद आता है कि एक बार झा ने मुझे साधन-सम्पन्न ब्रिटिश प्रकाशन न्यू साइंस - जिसे उस समय की शायद सबसे लोकप्रिय वैश्विक विज्ञान पत्रिका कहा जा सकता था (यहाँ उसकी तुलना नेचर से नहीं की जा रही है, जो कि शोध-आधारित पत्रिका थी और जिसके पाठक विज्ञान समुदाय के लोग थे) - के सम्पादक की टिप्पणी के बारे में बताया था। वे सम्पादक वाकई में चकित थे कि ऐसा बहुमुखी प्रकाशन जिसमें एकदम अग्रणी क्षेत्रों की विज्ञान सामग्री होती थी, भारत जैसे साधनविहीन देश से निकल सकता था।

झा ने बाद में साइंस टुडे छोड़कर साइंस एज को आरम्भ किया और सम्पादित किया - जो मेरे आकलन के अनुसार आज़ादी के बाद के भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान पत्रिका थी। उनका साइंस टुडे से जाना इस तथ्य को रेखांकित करता था कि भारत में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका की व्यावसायिक रूप से सफल होने की कोई सम्भावना नहीं थी, क्योंकि विज्ञापनदाता उनके विचार से सहमत नहीं होते थे - साइंस टुडे ने अपनी दुकान 1992 में बन्द कर दी, हालाँकि उसकी प्रसार संख्या 1,00,000 के करीब पहुँच गई थी। मैंने झा के साथ उनके नए प्रयास में कुछ समय तक 1980 के दशक के बाद के वर्षों में काम किया। साइंस एज पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं थी, क्योंकि उसके प्रकाशन की लागत को वर्ली, मुम्बई स्थित नेह डिग्री साइंस सेंटर वहन करता था। फिर भी वह एक और हारी हुई लड़ाई थी, जो झा लड़ रहे थे। उस पत्रिका का जीवनकाल भी संक्षिप्त ही रहा, क्योंकि उसे भी मामूली विज्ञापन सहायता ही मिल पाई और वह आर्थिक सक्षमता कभी हासिल नहीं कर पाई। साइंस एज कुछ बातों में साइंस टुडे से एक कदम आगे थी। विज्ञान की व्याख्या करते समय झा ने उसमें अपनी कल्पनाशक्ति को अधिक उड़ान भरने दी और कवि आदिल जस्सावाला को वैज्ञानिक विषयों के बारे में लिखने के लिए सम्पादक मण्डल में शामिल किया (वह कल्पनाशक्ति - जिसमें पॉल भी साझीदार थे - दोनों पत्रिकाओं के आवरण चित्रों में भी दिखाई देती थी - उनकी अवधारणात्मक कल्पना, कला माध्यमों के उपयोग, रंगों का चुनाव सचमुच में विस्मित करने वाला होता था, और वे संसार में कहीं की भी विज्ञान पत्रिका की आवरण कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे)।

साइंस एज कुछ बातों में साइंस टुडे से एक कदम आगे थी। विज्ञान की व्याख्या करते समय झा ने उसमें अपनी कल्पनाशक्ति को अधिक उड़ान भरने दी और कवि आदिल जस्सावाला को वैज्ञानिक विषयों के बारे में लिखने के लिए सम्पादक मण्डल में शामिल किया (वह कल्पनाशक्ति - जिसमें पॉल भी साझीदार थे - दोनों पत्रिकाओं के आवरण चित्रों में भी दिखाई देती थी - उनकी अवधारणात्मक कल्पना, कला माध्यमों के उपयोग, रंगों का चुनाव सचमुच में विस्मित करने वाला होता था, और वे संसार में कहीं की भी विज्ञान पत्रिका की आवरण कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे)।

एक और अभिनव प्रयोग था, विज्ञान कथाओं को दर्शाने के लिए कॉमिक बुक प्रतिरूप का इस्तेमाल शुरू करना। एक सैद्धान्तिक भौतिकविद्, टी. पद्मनाभन ने स्टोरी ऑफ फिज़िक्स लिखी, और कीथ-फ्रांसिस ने उसके लिए चित्र बनाए। वह एक श्रेष्ठ शृंखला थी, जिसकी ‘ईडियट्स गाइड’ और ‘फॉरडमीज़’ धारावाहिक पट्टियों में एक शरारती अश्रद्धा का भाव अधिक स्पष्टता से झलकता था, और साथ ही उसमें अमर चित्र कथा कॉमिक्स के उपदेशात्मक पुरातनपन्थी मूल्य भी नहीं दिखाई देते थे (प्रसंगवश, मैंने बाद में इस कॉमिक पट्टी को चकमक में प्रकाशित करने के लिए झा की अनुमति ले ली थी, लेकिन मुझे उसका उसी शरारती विनोदप्रियता के साथ हिन्दी अनुवाद करने में सक्षम कोई व्यक्ति नहीं मिला। विज्ञान प्रसार, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी (डीएसटी) के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है, ने आखिरकार उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया)।

दोनों पत्रिकाओं में उनके छिपे हुए विनोदरस को प्रकट होने का अवसर मारियो-मिराण्डा और ए. मोरपारिया - जो तब हास्य की प्रतिभा से सम्पन्न नए-नए चिकित्सक थे - के अतुलनीय व्यंग्य चित्रों में भी मिलता था।

एक अन्य पहलू है जिसका उल्लेख किया जाना ज़रूरी है। अपनी युवावस्था में वामपन्थी रुझान वाले सक्रिय कार्यकर्ता रहे झा ने दोनों पत्रिकाओं के पृष्ठों का उपयोग सक्रिय प्रतिभागियों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए भी किया था - चाहे वह बायो-गैस जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिक विधियाँ हों, या बड़े बाँधों के निर्माण का पर्यावरण पर प्रभाव हो, या होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम (एचएसटीपी) जैसे शैक्षणिक प्रयास हों - और यह ऐसे समय किया जब ऐसे प्रयास सार्वजनिक चेतना में हाशिए की गतिविधियाँ माने जाते थे। साइंस टुडे की तुलना में वैज्ञानिक शोधों की दिशाओं पर सवाल उठाना साइंस एज में अधिक स्पष्ट दिखाई देता था, लेकिन इस प्रवृत्ति ने बाद में विज्ञान पत्रकारिता के ‘सक्रिय प्रतिभागिता’ वाले चरण में वाकई में अधिक ज़ोर पकड़ा।

‘सक्रिय प्रतिभागिता’ का दौर

विज्ञान पत्रकारिता का यह चरण ‘व्यावसायिक’ चरण के समानान्तर चला। मुझे झा के एम.पी. परमेश्वरन - वे आणविक वैज्ञानिक जिन्हें केरल शास्त्र साहित्य परिषद (केएसएसपी) का प्रणेता कहा जा सकता है - के पीछे पड़कर उनसे वामपन्थी विचारधारा से प्रेरित विज्ञान एवं संस्कृति के उस आन्दोलन के बारे में लिखवाने का स्मरण आता है जिसने 1970 के दशक के बीच केरल में बड़ा आधार निर्मित किया था।

दक्षिण भारत में लोकप्रिय जन विज्ञान आन्दोलनों (पीपुल्स साइंस मूवमेंट - पीएसएम) के लिए केएसएसपी एक आदर्श प्रतिरूप बन गया। इनमें तमिलनाडु साइंस फोरम (टीएनएसएफ), पुडुचेरी साइंस फोरम (पीएसएफ) तथा कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद (केआरवीपी) शामिल थे। केएसएसपी के शानदार योगदानों में से एक था समाज में वैज्ञानिक सोच को फैलाने के लिए इसके द्वारा किया गया रंगमंच और नृत्य नाटिकाओं का उपयोग - यह ऐसा प्रयास था जिसे यह संगठन विस्मित कर देने वाले कला रूप की ऊँचाइयों तक ले गया, और उसने प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में देश भर के सृजनशील लोगों को प्रभावित किया। केएसएसपी के भ्रमण करने वाले जत्थों की अवधारणा ने ही उसे विंध्याचल शृंखला को पार करके उत्तर भारत में आने और यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ताओं की कल्पना को प्रज्वलित करने में समर्थ बनाया। केएसएसपी से प्रेरित होकर पंजाब से लेकर उडीसा तक के लोगों ने अपने खुद के विज्ञान जत्थों और परिषदों को नया रूप दिया।

उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ये जन विज्ञान आन्दोलन महाराष्ट्र और दिल्ली के पुराने उपक्रमों - मराठी विज्ञान परिषद (जिसका इतिहास 1960 के दशक तक पीछे जाता है) तथा वामपन्थी रुझान वाला दिल्ली साइंस फोरम (जिसका गठन 1970 के दशक के अन्त में हुआ था) - से जुड़ गए और इस तरह वैज्ञानिक सोच का प्रसार करने, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा साक्षरता और शिक्षा के लिए अखिल भारतीय संजालों का निर्माण हुआ, जैसे कि ऑल-इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (एआईपीएसएन), भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति (बीजीवीएस), तथा एनसीएसटीसी से सहायता प्राप्त भारतीय जन विज्ञान जत्था (बीजेवीजे)। जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (नैशनल ऐलाएंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट - एनएपीएम) में नर्मदा बचाओ आन्दोलन (एनबीए) जैसे जन आन्दोलनों की भागीदारी ने विज्ञान तथा समाज के सम्बन्ध, और आज़ादी के बाद देश के द्वारा अपनाए गए विकास के प्रतिरूप पर उसके प्रभाव के बारे में बहस को नई धार दी।

उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ये जन विज्ञान आन्दोलन महाराष्ट्र और दिल्ली के पुराने उपक्रमों - मराठी विज्ञान परिषद (जिसका इतिहास 1960 के दशक तक पीछे जाता है) तथा वामपन्थी रुझान वाला दिल्ली साइंस फोरम (जिसका गठन 1970 के दशक के अन्त में हुआ था) - से जुड़ गए और इस तरह वैज्ञानिक सोच का प्रसार करने, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा साक्षरता और शिक्षा के लिए अखिल भारतीय संजालों का निर्माण हुआ, जैसे कि ऑल-इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क (एआईपीएसएन), भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति (बीजीवीएस), तथा एनसीएसटीसी से सहायता प्राप्त भारतीय जन विज्ञान जत्था (बीजेवीजे)। जन आन्दोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (नैशनल ऐलाएंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट - एनएपीएम) में नर्मदा बचाओ आन्दोलन (एनबीए) जैसे जन आन्दोलनों की भागीदारी ने विज्ञान तथा समाज के सम्बन्ध, और आज़ादी के बाद देश के द्वारा अपनाए गए विकास के प्रतिरूप पर उसके प्रभाव के बारे में बहस को नई धार दी।

हालाँकि ये विभिन्न विज्ञान मंच हमेशा एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं बनाए रखते, फिर भी वे एक समर्थ और तार्किक सन्तुलन शक्ति की तरह ऐसे परिदृश्य में अपना अस्तित्व बनाए रख रहे हैं, जिसमें निर्बाध उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कुरूप चेहरा उन प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकट कर रही हैं जिनके परिणाम जीवन के बढ़ते हुए रसायनीकरण, पृथ्वी के गर्म होते जाने (ग्लोबल-वॉर्मिंग) और राष्ट्र राज्यों के टकरावों और वैश्विक आयुध उद्योग को बनाए रखने और बढ़ाने वाले बाज़ारों के रूप में देखे जा सकते हैं।

केएसएसपी यूरेका नाम की एक बच्चों की पत्रिका (मलयालम में) प्रकाशित करती है जो पूरे केरल के उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में व्यापक रूप से वितरित की जाती है। कोझीकोड स्थित प्रोफेसरों के द्वारा सम्पादित इस पत्रिका का उद्देश्य वैज्ञानिक अवधारणाओं और विज्ञान में हो रहे विकासों पर आसानी से समझ में आने वाले लेखों को प्रकाशित करके स्कूली बच्चों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इसमें स्वयं करके देखने वाले विज्ञान के प्रयोग, तथा बच्चों के लिए अन्य गतिविधियाँ भी रहती हैं। इसके अलावा, यह संगठन हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक शास्त्र केरलम् नामक पत्रिका, और सामान्य पाठकों के लिए प्रसारित शास्त्रगाथी नाम की एक अन्य पत्रिका भी प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त यह लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों का प्रकाशन (700 से भी अधिक प्रकाशित) भी करता है।

इन प्रकाशनों ने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की विज्ञान पत्रिकाओं के लिए आदर्श प्रतिमानों का काम किया है, और उनसे प्रेरित होकर किए गए कुछ ऐसे ही प्रयास हैं: बच्चों के लिए केआरवीपी की बालजीवन (कन्नड़ में) और टीएनएसएफ की थुलीर (तमिल में), तथा बड़े बच्चों के लिए जंतर-मंतर (अँग्रेज़ी में)।

विज्ञान: विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका विज्ञान लगभग 100 साल से प्रकाशित हो रही है। विज्ञान प्रगति: पिछले 63 साल से वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन दोनों पत्रिकाओं में विज्ञान-तकनीक सम्बन्धित तात्कालिक मुद्दों पर भी लेख होते हैं। विज्ञान प्रगति का अँग्रेज़ी संस्करण साइंस रिपोर्टर के नाम से प्रकाशित होता है।

विज्ञान: विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका विज्ञान लगभग 100 साल से प्रकाशित हो रही है। विज्ञान प्रगति: पिछले 63 साल से वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। इन दोनों पत्रिकाओं में विज्ञान-तकनीक सम्बन्धित तात्कालिक मुद्दों पर भी लेख होते हैं। विज्ञान प्रगति का अँग्रेज़ी संस्करण साइंस रिपोर्टर के नाम से प्रकाशित होता है।

विज्ञान की पैरवी के क्षेत्र में मुख्यधारा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली एक अन्य संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय अनिल अग्रवाल के द्वारा की गई थी, और जिसने अपने शोध-आधारित अभियानों के द्वारा टिकाऊ और न्यायपूर्ण विकास पर ज़ोर देते हुए बहुराष्ट्रीय निगमों की ताकत को चुनौती दी है। विज्ञान पत्रकारिता में इसका महत्वपूर्ण योगदान सुनीता नारायण द्वारा सम्पादित इसकी पत्रिका डाउन टू अर्थ, तथा इसकी वेबसाइट है।

इनके अलावा ऐसे अनेक अन्य समूह हैं, जैसे कि अहमदाबाद में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (सीईई), जो विज्ञान की अधिक तर्कसंगत समझ, और मानवीय विकास में उसके योगदान, को प्रसारित करने के लिए काम कर रहे हैं।

एकलव्य का योगदान

एकलव्य और मध्य प्रदेश विज्ञान सभा (एमपीवीएस) ने एनसीएसटीएस की वित्तीय सहायता से केएसएसपी के पाँच जत्थों की देश भर में चली 37 दिन की यात्रा के भोपाल में हुए समापन कार्यक्रम के मंचन में सहायता की थी। यह कार्यक्रम संसार की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा (भोपाल गैस त्रासदी) की तीसरी बरसी (1987) पर सम्पन्न हुआ था। 1982 में स्थापित एकलव्य का प्रमुख उद्देश्य उस तरीके में बदलाव लाना है जिस तरह से स्कूलों में विज्ञान एवं अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण इसका एक अन्य कार्य समाज में वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना, तथा विकास में विज्ञान के उपयोगों के बारे में सवाल उठाना भी है - जिसकी शुरुआत भोपाल गैस आपदा और नर्मदा पर बनाए जा रहे विशालकाय बाँधों से जुड़े प्रश्नों से हुई।

किशोर भारती अैर फ्रेन्ड्स रूरल सेंटर से विरासत में मिला इसका पहला अभिनव कार्यक्रम था, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम (एचएसटीपी) जो मिडिल स्कूलों में लागू किया गया था, पर 30 साल के लम्बे सफर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2002 में इसे बन्द कर दिया। इसके साथ-साथ संस्था ने एक प्रकाशन शाखा स्थापित की, और अपने कार्यक्षेत्र में विज्ञान और सार्थक शिक्षा की चर्चाओं को उठाया।

किशोर भारती अैर फ्रेन्ड्स रूरल सेंटर से विरासत में मिला इसका पहला अभिनव कार्यक्रम था, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम (एचएसटीपी) जो मिडिल स्कूलों में लागू किया गया था, पर 30 साल के लम्बे सफर के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2002 में इसे बन्द कर दिया। इसके साथ-साथ संस्था ने एक प्रकाशन शाखा स्थापित की, और अपने कार्यक्षेत्र में विज्ञान और सार्थक शिक्षा की चर्चाओं को उठाया।

एकलव्य की पहली विज्ञान पत्रिका चकमक हिन्दी में माध्यमिक स्कूलों के बच्चों के लिए 1985 में आरम्भ की गई। मैं उसका सम्पादक था और मेरा साँचा, स्वाभाविक रूप से, साइंस टुडे का था, लेकिन हमने एक कदम आगे बढ़कर बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया शुरू की, और यह बात हमें एचएसटीपी ने सिखाई थी। हमने विज्ञान लेखन को सरल बनाया, संस्कृत-निष्ठ शब्दावली से बचते हुए उसकी जगह बच्चों को सहज लगने वाले समानार्थी शब्द गढे, और ऐसी सामग्री को ढूँढ़कर लाए जो बच्चों को सोचने, चीज़ों को खुद करने और तार्किक उत्तरों को खोजने का अवसर देती थी। वैज्ञानिक खोजों, आविष्कारों और घटनाओं के बारे में लिखते हुए, हमने उन्हें वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश से जोड़ने की कोशिश की, ताकि दर्शाया जा सके कि ये शक्तियाँ ही विज्ञान के आगे बढ़ने के मार्ग का निर्माण करती हैं -- यही दृष्टिकोण बाद में स्रोत और संदर्भ द्वारा अगले स्तर पर ले जाया गया।

हमने विज्ञान में कल्पना और खुलेपन को लाने की कोशिश की, और इस धारणा को परे रखा कि विज्ञान शाश्वत सत्य है, हालाँकि हमने इस पर ज़रूर ज़ोर दिया कि वह ज्ञान की वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छे उत्तर प्रदान करता है। प्रकाशन के लिए सामग्री चुनने या लिखने में कम-से-कम वह हमारा इरादा रहता था, यद्यपि हम उसमें कितने सफल हुए यह मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चकमक ने अनेक पीएसएम समूहों को चकमक क्लबों और गतिविधि केन्द्रों की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया जिनमें उसकी सामग्री का बच्चों द्वारा विज्ञान को ‘करने’ के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। शिक्षक भी स्कूलों में उसकी सामग्री का उपयोग करते थे। मैं ऐसे (अब बड़े हो गए) कई बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि स्कूली दिनों में उन्हें चकमक ने कितना प्रभावित किया।

उस पत्रिका ने हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पहले से मौजूद बच्चों के साहित्य, जिसमें वैज्ञानिक साहित्य भी शामिल था, के संसार के बारे में हमारी आँखें खोलीं। हमने इलाहाबाद के एक प्रकाशन संस्थान को ढूँढ़ निकाला जिसने 1960 के दशक में बन्द होने से पहले, दो दशकों से भी अधिक समय तक बच्चों की एक श्रेष्ठ पत्रिका निकाली थी। हमने हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों और लेखों के अत्यन्त सक्रिय लेखक गुणाकर मुले से भी सम्पर्क किया और उन्होंने हमें उनके लेखों को चकमक में पुनर्प्रकाशित करने की अनुमति दी। हम उन्हें भुगतान तो नहीं कर सकते थे, पर उनकी रुचि इसमें थी कि अधिक-से-अधिक लोग उनके लिखे हुए को पढ़ें - जो मेरे विचार में वाकई में किसी अच्छे लेखक की विशेषता होती है।

साइंस टुडे और साइंस-एज से लिया गया एक और सबक आवरण कला का था। हमारी लेआउट विशेषज्ञ जया विवेक ने ऐसे कल्पनाशील चित्रकारों को ढूँढ़ा, जिनमें आदिवासी चित्रकार भी शामिल थे, जो पत्रिका के आवरण चित्रों में कुछ नई बात ला सकते थे।

बाद में चकमक के कई सम्पादक हुए, जब तक कि सुशील शुक्ल और शशि सबलोक ने उसे एक नया कलेवर नहीं प्रदान किया, जिसमें विज्ञान के ऊपर साहित्यिक सामग्री को वरियता दी गई। उस मोड़ ने (मेरे आकलन में) उसे हिन्दी में बच्चों की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान पत्रिका से, सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका बना दिया, जो पराग की तुलना में उससे भी अधिक योग्य उत्तराधिकारी साबित हुई। परन्तु, साइंस एज की ही तरह, चकमक के लिए भी विज्ञापनों की आय के बगैर अपनी उत्पादन लागत निकालना कठिन होता है। लेकिन किसी प्रकार उसने अपने को जीवित बनाए रखा है - हालाँकि उसकी संख्या (मुद्रण संख्या) कम हो गई है - जिसका श्रेय एकलव्य की दृढ़ता और वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं से कभी-कभार मिलने वाले अनुदानों को जाता है।

विज्ञान पत्रकारिता में एकलव्य का अगला प्रयास था स्रोत का प्रकाशन, जो हिन्दी अखबारों के लिए एक साप्ताहिक विज्ञान फीचर सेवा है, और बुनियादी रूप से एनसीएसटीसी की एक परियोजना थी। मैं उसका पहला सम्पादक था, लेकिन हम में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि एक फीचर सेवा को किस तरह चलाया जाए। इसलिए हमने उसकी संरचना ऐसी बनाई जिसमें एक खण्ड बच्चों के लिए था और दूसरा समाचार पत्रों के पाठकों के लिए। बच्चों की सामग्री वैसी ही थी जो कि हम चकमक के लिए तैयार करते थे, और दूसरे खण्ड में वैज्ञानिक विषयों पर गहरी समझ वाले लेख होते थे, जिसके पीछे यह विचार था कि समाचार पत्र के सम्पादक उस सरलीकृत सामग्री का उपयोग छोटे फीचर तैयार करने के लिए करेंगे। एचएसटीपी स्रोत समूह के रूप में हमारे पास योगदान देने वाले लेखकों का एक श्रेष्ठ और समर्थ दल था, लेकिन उसके अलावा हमने अपने सहयोगियों में इंग्लैंड के एक भारतीय-ब्रिटिश वैज्ञानिक युगल, सुबीर एवं अमांडा सरकार, को भी शामिल कर लिया।

उस साप्ताहिक संस्करण में लेखों को पृष्ठों पर एक तरफ समाचार पत्रों जैसे कॉलम वाले स्वरूप में छापा जाता था, ताकि यदि सम्पादक पूरे लेख को इस्तेमाल करने का निर्णय करे तो उसे ऑफसेट छपाई के लिए फिल्म बनाने में आसानी हो। लेकिन जहाँ तक हिन्दी अखबारों के सम्पादकों की सोच को समझने की बात थी, तो हमने पाया कि हम काफी भ्रम में थे। उनमें पर्याप्त वैज्ञानिक समझ वाले, और विस्तृत पृष्ठभूमि वाली सामग्री को इस्तेमाल करके संक्षिप्त फीचर तैयार करने के लिए अपेक्षित लेखन कौशल वाले लोग या तो थे ही नहीं, और यदि थे भी तो बहुत कम। पर बात सिर्फ उनके कौशल की ही नहीं बल्कि उनके रुझान की भी थी। वे अपने साप्ताहिक फीचर पृष्ठ के लिए केवल एकदम तैयार ‘काटो-और-चिपकाओ’ वाली सामग्री चाहते थे। इसी वजह से बच्चों वाले छोटे फीचरों की स्थिति कहीं बेहतर साबित हुई, जो उनमें से अनेक अखबारों के बच्चों वाले पृष्ठों पर जस के तस इस्तेमाल कर लिए जाते थे। अत: हमने स्रोत में दो-तीन पृष्ठों वाले अधिक सामयिक और समाचार की नवीनता लिए हुए फीचरों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप हिन्दी पट्टी के उन 250 से अधिक समाचार पत्रों में, जिन्हें हम स्रोत भेजते थे, हमारे लेखों का उपयोग पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक होने लगा। हम उन साप्ताहिक फीचरों को संकलित करके एक मासिक पत्रिका के रूप में भी निकालने लगे, जिसे कॉलेजों एवं संस्थाओं को भेजा जाता था।

अन्तत: सामग्री का सही सन्तुलन अगले सम्पादक, सुशील जोशी, ने ढूँढ़ निकाला। आईआईटी, मुम्बई से रसायनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्पन्न, सुशील जोशी को मैं हिन्दी में आज विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों की सूची में रखता हूँ। वर्तमान में, स्रोत के हर साप्ताहिक अंक से पुन: प्रकाशित होने वाले लेखों की दर लगभग पाँच। है, जो समाचार पत्रों के पाठकों में विज्ञान के प्रति सीमित दिलचस्पी को देखते हुए सराहनीय है। एनसीएसटीसी की भी इस बात के लिए सराहना की जाने की ज़रूरत है कि, स्रोत के ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क से होने वाली आय से उसकी लागत की पूर्ति न हो सकने के बावजूद, उसने इस प्रयास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते रहने के लिए लगभग बीस साल तक प्रतिबद्धता दर्शाई।

विज्ञान सम्प्रेषण के लिए एकलव्य के अगले प्रकाशन संदर्भ की कल्पना शिक्षकों के लिए एक लोकप्रिय किन्तु प्रामाणिक ज्ञानपूर्ण पत्रिका के रूप में की गई थी जिसके व्यापक दायरे में शिक्षा, और भाषा से लेकर विज्ञान तक तमाम विषयों को समाहित करते हुए ज़मीनी प्रयोगों को प्रकाशित करना, साथ ही शैक्षिक अनुभव के ऐसे वास्तविक किस्से प्रस्तुत करना, जो सीखने वालों के व्यवहार के बारे में अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हों, तथा सभी स्कूली विषयों पर ठोस अकादमिक सामग्री, और शिक्षकों के बारे में रोचक कहानियाँ, खोजों के विवरण आदि, और यहाँ तक कि कथा सामग्री प्रकाशित करना भी - सभी कुछ शामिल था।

एकलव्य के अन्य प्रकाशनों की तरह ही, संदर्भ भी एक घाटे में चलने वाला उपक्रम है जिसके खर्च की पूर्ति (शुरुआती कुछ साल के बाद से) संस्था स्वयं करती रही है। लेकिन उससे प्रेरित होकर मराठी और गुजराती में उसकी हमरूप पत्रिकाएँ स्थानीय पीएसएम समूहों द्वारा पुणे और गुजरात में प्रकाशित की जाने लगीं, और अन्य कुछ समूहों द्वारा भी समय-समय पर ऐसी रुचि दर्शाई गई है। मैं इन बातों को ऐसे संसार में, जहाँ व्यावसायिक हित ही सारे नियम तय करते हैं, इसकी सफलता का पैमाना मानता हूँ।

अपनी पत्रिकाओं के अलावा, एकलव्य की प्रकाशन शाखा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विकसित होते हुए विज्ञान की बहस को आगे ले जाने की दृष्टि से, विशेष रूप से, बच्चों के लिए निर्मित किए गए शैक्षणिक प्रकाशनों के व्यापक सरोकार के अंग के रूप में किताबों का प्रकाशन करती है। एकलव्य ने अब तक जो लगभग 400 से भी अधिक किताबें प्रकाशित की हैं, उनमें विज्ञान विषयक ऐसी किताबों का अनुपात अच्छा खासा है, और इन्होंने विज्ञान पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुझे यहाँ पर, हमारे द्वारा शु डिग्री की गई, और कम समय तक ही चल पाई, एनसीएसटीसी विज्ञान पत्रकारिता परियोजना - क्यों और कैसे - की भी चर्चा करना होगी। यह हाईस्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, अँग्रेज़ी और हिन्दी संस्करणों में छपने वाला एक साप्ताहिक दीवार समाचार पत्र था, और मैं मानता हूँ कि इस प्रारूप में, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा करने की बड़ी सम्भावनाएँ हैं।

भारत में विज्ञान लेखकों का अधूरा शीर्ष समूह

विज्ञान पत्रकारिता का एक और पहलू है जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसकी अधिकांश उपलब्ध सामग्री अँग्रेज़ी में होती है और उसका हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किए जाने की ज़रूरत पड़ती है। यह मेहनत का काम है और जोखिम से भरा है। मैं इससे भली भाँति परिचित हूँ। एक बार हमारे पास स्रोत के लिए डीएनए की संरचना पर एक लेख था जिसमें अँग्रेज़ी के शब्द ‘बेस’ का हमारे सम्पादकीय समूह ने हिन्दी में अनुवाद ‘आधार’ कर दिया था, जबकि सही शब्द ‘क्षार’ था। वह एक ऐसी अचेतन भूल थी जो हमारे निष्ठापूर्वक प्रूफ पढ़ने के बावजूद हमारी पकड़ में नहीं आई। उसके बाद कई दिनों तक एचएसटीपी विज्ञान समुदाय के बीच हम उपहास का पात्र बने रहे।

फिर भी, मैं यह कहना चाहूँगा कि देश में अनेक अच्छे ‘मौलिक’ विज्ञान लेखक हैं - और यहाँ मेरा आशय नौसिखिए पेशेवर लोगों से नहीं है। मैंने हिन्दी के ऐसे दो लेखकों, गुणाकर मुले और सुशील जोशी, का और अँग्रेज़ी में टी. पद्मनाभन का उल्लेख पहले ही किया है। मुझे अन्य अग्रणी वैज्ञानिकों का भी स्मरण आता है, जैसे कि एन. मुकुन्द, स्वर्गीय जी.एन. रामचन्द्रन, जे.वी. नार्लीकर, पुष्प एम. भार्गव, माधव गाडगिल और यशपाल, जिनमें से अन्तिम तीन ‘सक्रिय प्रतिभागी’ वैज्ञानिकों की विशिष्ट श्रेणी में आते हैं। वे जो लिखते उसमें आप एक लघुविराम चिन्ह भी नहीं जोड़ सकते थे।

अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बनाने वाला एक और नाम है - डी. बालसुब्रमण्यन जिन्हें मैं भारतीय वैज्ञानिक पत्रकारिता के आईज़ैक ऐसीमोव मानता हूँ, क्योंकि वे इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि वे किसी भी वैज्ञानिक विषय पर लिख सकते हैं। इसके अलावा भरपूर लिखने वाले किशोर पंवार भी हैं, जिनके प्रकृति विज्ञान सम्बन्धी फीचरों एवं लेखों को पिटारा द्वारा पुस्तकों के रूप में संकलित किया गया है। और निश्चित ही, उन पति-पत्नी की लेखक जोड़ी का भी यहाँ उल्लेख होना चाहिए - स्वर्गीय विनोद रैना एवं अनिता रामपाल, जिनमें विनोद ने चकमक के सम्पादक के रूप में सबसे लम्बे समय तक काम किया।

मुख्यधारा की पत्रकारिता में, मुझे स्मरण आता है के.एस. जयरामन का जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के पहले विज्ञान सम्पादक थे, और हिन्दू समूह के आर. रामचन्द्रन का। ये सभी नाम मेरे समय के हैं। वर्तमान लेखकों में, मैं इकॉनॉमिक टाइम्स के हरि पुलक्कट को विशेष रूप से कुशल मानता हूँ। और निश्चित ही, आप पाठकगण इनमें और नाम जोड़ सकते हैं, या, शायद, हम लोग भारतीय विज्ञान लेखक संघ (इंडियन साइंस राइटर्स एसोशिएशन - आईएसडब्ल्यूए) के सदस्यों की सूची को खँगाल सकते हैं।

प्रिंट मीडिया के अलावा

और अन्त में, विज्ञान पत्रकारिता के इस काफी लम्बे यात्रा-वृत्तान्त के आखिरी हिस्से पर आते हैं - टेलीविज़न और इंटरनेट। टेलीविज़न के विमर्श में भी एनसीएसटीसी की प्रमुख भूमिका है, जिसने छन्दिता मुखर्जी की पथ प्रवर्तक शृंखला भारत की छाप (1989) - भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास की यात्रा, जिसे यशपाल ‘लोगों के सोचने और करने, तथा विचारों और उपकरणों के विकास की गाथा’ कहते हैं - के लिए, तथा श्याम बेनेगल की भारत एक खोज,जो जवाहर लाल नेह डिग्री की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक था जिसमें देश के 5000 साल के इतिहास की खोजबीन की गई थी - के लिए वित्तीय आधार प्रदान किया। इनमें से बाद की कृति को मैं टीवी की विज्ञान पत्रकारिता की अपनी सूची में शामिल करता हूँ, क्योंकि उसने भारतीय इतिहास को ऐसे तार्किक ढंग से देखा जो कि वैज्ञानिक सोच का विशिष्ट लक्षण है। ये दोनों धारावाहिक दर्शक जुटाने में भले ही उतने सफल न हुए हों जितना कि महाभारत (1988-90), पर उन्होंने अतीत की उस पौराणिक पुनर्प्रस्तुति को निश्चित ही खासी टक्कर दी।

इसके अलावा टर्निंग प्वाइंट भी था, जो सबसे लम्बी अवधि (1991-95) तक चलने वाला विज्ञान समाचार धारावाहिक था। उसकी कल्पना मूल रूप से डीएसटी के शैक्षणिक सहायक सामग्री विभाग के स्वर्गीय मनमोहन चौधरी द्वारा की गई थी, लेकिन उसे बाद में अरुण कौल एवं नीलाभ कौल द्वारा निर्देशित किया गया था। वह एक प्रवाहपूर्ण, कुशलता पूर्वक बनाया गया कार्यक्रम था जो दर्शक के मन को बाँधे रहता था। मैं सोचता हूँ कि काश उसके जैसे और बहुतेरे कार्यक्रम रहे होते, खासकर उस दशक में जब बालाजी के सतही नाटक दकियानूसी सामाजिक मूल्यों की जुगाली कर रहे थे! मुझे विशेष रूप से सुरजीत सरकार के योगदानों का स्मरण आता है, जिनकी सक्रिय रूप से पहल करने वाली सोच ने बाद में उन्हें, सजीव प्रस्तुतियों सहित, विभिन्न संचार माध्यमों का एक साथ सृजनात्मक उपयोग करते हुए ऐसी बहु-माध्यमी ‘घटनाओं’ को रचने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने भाग लेने वाले दर्शकों और श्रोताओं के इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया - यह वाकई में पाउलो फ्रेयर की ‘चेतना जगाने’ की अवधारणा का एक असाधारण उदाहरण था।

टीवी और रेडियो विज्ञान पत्रकारिता के अन्य उदाहरणों में उबाऊ ढंग से जानकारियाँ देने वाला कृषि दर्शन भी शामिल है, और मेरे ख्याल से विज्ञान प्रसार भी आजकल कई टीवी और रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक देखा या सुना नहीं है। पर, कुल मिलाकर अनुभव यही रहा है कि विज्ञान उस तरह दर्शकों को आकर्षित करके वैसी टीआरपी उपलब्ध नहीं करवा पाता जिस तरह सास-बहू नाटक और पौराणिक धारावाहिक करते हैं।

परन्तु, अभी उम्मीद बाकी है, जो वे लोग जगाते हैं जिनमें थोड़ा-सा अराजक तत्व है और जो नियमों और परिपाटियों की ज़रा भी परवाह नहीं करते। जैसे कि अरविंद गुप्ता, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 5500 से भी अधिक बहुमूल्य कालजयी कृतियों को अपनी वेबसाइट arvindguptatoys.com पर अपलोड करके उपलब्ध कराया है - कानूनी स्वत्वाधिकार की परवाह न करते हुए। ऐसा करने के निहितार्थों की भी वे यह कहकर परवाह नहीं करते कि वे प्रवृत्ति से ही ‘कॉपीलेफ्ट (स्वत्वाधिकार, अर्थात् ‘कॉपीराइट’ की अवधारणा के विपरीत चलने वाले)’ हैं। कोई भी इन पुस्तकों को पढ़ सकता है, और उनके डीआईवाई (डू-इट-योरसेल्फ - स्वयं करके सीखो) खिलौनों के भण्डार का लाभ उठा सकता है। कबाड़ और फेंक दी जाने वाली चीज़ों से निर्मित ये खिलौने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को निरूपित करते हैं। और वास्तव में, बहुत सारे लोग उनकी वेबसाइट का लाभ उठाते हैं, उसे देखने वाले लोगों की संख्या (हिट्स) प्रतिदिन 35,000 है।

एक समय टाटा इलेक्ट्रिक एंड लोकोमोटिव कम्पनी (टेल्को) में कार्यरत इस आईआईटी प्रशिक्षित इंजीनियर के कामकाजी जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया, जब उन्होंने होशंगाबाद में एचएसटीपी कार्यदल के साथ काम करने के लिए नौकरी से एक साल की छुट्टी ली - और फिर कभी कॉर्पोरेट संसार में वापिस नहीं गए। उन्होंने अपने पहले वैज्ञानिक खिलौने रूपी सीखने के उपकरण का ईज़ाद एक साप्ताहिक ग्रामीण बाज़ार से इकट्ठे किए गए साइकिल वाल्व पर चढ़ाई जाने वाली ट्यूब और माचिस की तीलियों से किया, जिनका उपयोग उन्होंने ऐसी द्विआयामी और त्रिआयामी ज्यामितीय आकृतियाँ और संरचनाएँ बनाने के लिए किया जो भवनों के वज़न वहन करने वाले इस्पाती ढाँचों से लेकर आणविक संरचना तक की अवधारणाओं को समझा सकती थीं। उनकी वेबसाइट ने उनके प्रयासों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला तैयार की, लेकिन मुझे लगता है कि उनके प्रयासों को अगले स्तर तक ले जाने का श्रेय मुक्तांगन विज्ञान शोधिका (एमवीएस) में उनके सहयोगी दल द्वारा निर्मित डीआईवाई खिलौनों के अनेक वीडियो कार्यक्रमों को जाता है जिन्हें यूट्यूब पर अपलोड करके व्यापक रूप से लोगों के लिए सुलभ कराया गया।

एमवीएस, पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऐस्ट्रोनॉमी एंड ऐस्ट्रोफिज़िक्स (आईयूसीएए) के परिसर में, स्वर्गीय मराठी लेखक पु.ला. देशपाण्डे से मिले अनुदान की मदद से बनाया गया, एक प्रकार का बच्चों का विज्ञान पार्क है, जिसे बाद में टाटा चैरिटेबिल ट्रस्ट्स से मिले अनुदानों की सहायता से संचालित किया जा रहा है। अरविंद यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगजन, जर्मनी में स्थित एक्सलैब्स से आए एक प्रतिनिधिमण्डल के दौरे से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं, कि किस तरह उसकी निदेशक, ईवामाहेर, थोड़े-से रुपयों में खरीदे गए आधा दर्ज़न गोल चुम्बकों की सहायता से हवा में उठाई गई और घूमती हुई पेंसिल को देखकर इतनी मुग्ध हुईं कि उनका ‘दो मिनट’ का दौरा दो घण्टे के भ्रमण में बदल गया। एमवीएस की स्थिति के विपरीत, उनकी जर्मनी की प्रयोगशाला, यूनिवर्सिटी तथा हाई स्कूल के बीच की खाई को दूर करने के लिए, हज़ारों डॉलरों की लागत वाले प्रयोगों और प्रतिरूपों को आमंत्रित करती है।

अरविंद ने दिखाया है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करने, तथा विज्ञान को ऐसे सरल खिलौनों - जिन्हें वे हर उस जगह से इकट्ठा करते हैं जहाँ वे जाते हैं, या फिर वे खुद अथवा अपने सहयोगियों के साथ ईज़ाद करते हैं - की मदद से आनन्दपूर्वक करके देखने - जिसे वे ‘हाथों से किया गया’ विज्ञान कहते हैं - के लिए किस तरह इंटरनेट, और विशेष रूप से यूट्यूब का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। और काम करवाने में वे बहुत व्यावहारिक हैं, तथा इसकी परवाह नहीं करते कि बिल्ली का रंग क्या है जब तक कि वह चूहे पकड़ती हो (वे साधनों के स्रोत की परवाह नहीं करते)। इसलिए अपने वीडियोज़ का क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करवाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोगों, अकादमिक क्षेत्र के लोगों, हर रुझान के सक्रिय कार्यकर्ताओं - जो भी उनकी सहायता करने को इच्छुक हो - सभी की सहायता ली है। उन्हें लगता है कि 20वीं सदी के अन्तिम दशकों में जो जीवन्त सक्रिय कार्यकर्ताओं के समूह थे - वे स्वयं भी जिनका उत्पाद थे - वे अब मृतप्राय होते जा रहे हैं और तेज़ी से विकसित होती दुनिया में उनकी सोच को जड़ता ने पुराने तल पर ही जकड़ रखा है।

गूगल का कहना है कि, एमवीएस के वीडियोज़ सामूहिक रूप से, भारत से प्रसारित दूसरी सबसे बड़ी शैक्षणिक यूट्यूब चैनल निर्मित करते हैं। यही व्यापक श्रोता समूह के लिए उपयुक्त विज्ञान पत्रकारिता है, जो दिखाती है कि भविष्य किस दिशा में है - वह डिजिटल दायरे में है। यही वह जगह है जहाँ आज की दुनिया में हर उस व्यक्ति को अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिसकी दिलचस्पी समाज में वैज्ञानिक सोच और मिजाज़ को फैलाने में है, पर निश्चित ही जो लोग डिजिटल सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए किए जा रहे अपने वर्तमान प्रयासों को भी जारी रखना चाहिए।

रैक्स डी" रोज़ारियो: एकलव्य संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। चकमक, स्रोत व दीवार अखबार क्यों और कैसे के विज़्युलाइज़ेशन व सम्पादन में महती भूमिका।