विनीता बाल, सत्यजित रथ

भावानुवाद: अमित मिश्र

कैसा करता है प्रतिरक्षा तंत्र भेद कि फलां जीव हमारे फायदे का है या नुकसान का? विभिन्न परिस्थितियों में उसके काम करने के तरीकों पर विस्तृत जानकारी।

प्रतिरक्षा तंत्र शरीर को रोगों से बचाए रखने का उत्तरदायित्व निभाता है। अगर यह तथ्य हम मानकर चलें, तो इस तंत्र के कुछ गुण बेहतर तरीके से समझना संभव होगा। तीन प्रमुख गुणों की चर्चा ‘संदर्भ’ के एक पिछले अंक में हो चुकी है (अंक 5, मई-जून 1995)। यह गुण हैं;

- विवेक: अर्थात ‘स्वयं’, ‘अन्य’ और ‘अन्यान्य’ रुाोत से उपजे परमाण्विक आकारों में भेद ज्ञात करने की क्षमता;

- स्मरण शक्ति: अथवा एक बार किसी परमाण्विक आकार को पहचान लेने पर उसे याद रखने की क्षमता;

- कार्य-विभाजन: जिसके द्वारा इस तंत्र में समाविष्ट भिन्न-भिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न परिस्थितियों का मिल-जुल कर सामना करती हैं।

इनके अलावा कुछ और गुण और गुण हैं जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को शरीर के अन्य तंत्रों से अलग अस्मिता प्रदान करते हैं। जैसे कि इस तंत्र की कोशिकाएं पूरे शरीर में व्याप्त हैं। किसी एक हिस्से में सीमित नहीं। दूसरी विशेषता है कि यह तंत्र आदर्श स्थिति में निष्क्रिय रहता है - जब तक कोई इसे छेड़े नहीं, तब तक इसकी सारी गतिविधियां मंद रहती हैं। इसके विपरीत, शरीर के अन्य ऊतक आमतौर पर सक्रिय रहते हैं। और किसी बाहरी तत्व के अतिक्रमण के कारण उनकी गतिविधियां ठप्प होने लगती हैं। तीसरा गुण इसकी कोशिकाओं के एक वर्ग विशेष (लिम्फोसाइट या श्वेत रक्त कोशिकाएं) द्वारा विरासत में प्राप्त डी.एन.ए. में रद्दो-बदल करने की क्षमता में नज़र आता है। अपना उत्तरदायितव निभाने के लिए यह उलट-फेर एक आवश्यक प्रक्रिया हैं।

यह गुण प्रतिरक्षा तंत्र के प्रमुख उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। यह मानते हुए कि इस तंत्र की ज़िम्मेदारी यह है कि वह शरीर को अतिक्रमण से बचाए, चलिए यह देखते हैं कि यह गुण किस प्रकार की ज़िम्मेदारी की अदायगी में मददगार होते हैं।

बहु-कोशिकीय जीव अपनी कोशिकाओं के बीच काम का बंटवारा किए बिना गुज़ारा नहीं कर सकते हैं। इस कार्य विभाजन के फलस्वरूप हर कोशिका अपनी जीविका चलाने के काबिल नहीं बचती। कुछ खास काम अगर किसी कोशिका से कराना हो, तो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें तो पूरी करनी ही होंगी, अन्यथा वह ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ के जुगाड़ में अपना परम कत्र्तव्य ताक पर रख देगी। इस वजह से बहु-कोशिकीय जीव एक ऐसे ‘आंतरिक पर्यावरण’ का सृजन करते हैं जहां आबो-हवा खुशगवार हो और खुराक की इफरात हो। यानी सभी कोशिकाओं को जीवन-यापन के लिए आवश्यक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। अब ऐसे आलीशान ‘महल’ को देखकर बाहर विचरने वाले सूक्ष्मजीवी जन्तुओं को लालच तो आएगा ही! तो रोज-रोज़ की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। ऐसे घुसपैठियों से बचाव करने का कोई उपाय बहु-कोशिकीय जीवन के लिए लाज़िमी है। और चूंकि घुसपैठियों का आक्रमण कहीं से भी हो सकता है, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं का सारे शरीर में व्याप्त होना कोई ताज्ज़ब की बात नहीं है।

अगर ऐसे घुसपैठियों का डर ही न होता, तो प्रतिरक्षा तंत्र को कोई काम ही न होता। यही बात इस तंत्र की ‘शांत’ प्रवृत्ति को उजागर करती है। जब कोई घुसपैठिया न हो, तो इसकी गतिविधियां मंद रहती हैं। केवल किसी ऊंघते हुए संतरी की तरह यह घुसपैठियों की ताक में बैठा रहता है।

घुसपैठियों को पहचानना शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। पहचानने की क्रिया का सबसे आसान तरीका है, कि प्रतिरक्षक कोशिकाएं एक ऐसा ग्राही (receptor) इस्तेमाल करें जो कि घुसपैठियों को पहचान कर कोशिका को यथोचित कार्यवाही करने की सूचना दे दे। परन्तु यह तभी संभव है जब विभिन्न प्रजातियों के और भिन्न-भिन्न प्रकार के घुसपैठिए अपने ‘माथे’ पर एक-सा कलंक लगाकर आएं। अब चाहे मानव समाज हो या जीव जगत, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वह चोर है। समस्या अब यह बन जाती है कि जितने प्रकार के घुसपैठिए हों, उतने प्रकार के ग्राही उत्पन्न करो। यह भी बड़ा मुश्किल काम है।

प्रतिरक्षक कोशिकाओं पर आकर पहचानने वाले ग्राही क्लोन के स्तर पर समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। क्लोन के स्तर पर समानता और विविधता को समझ लेना आवश्यक है। क्लोन एक ऐसा समूह होता है जिसमें सम्मिलित सभी कोशिकाएं एक ही जननी के समसूत्री विभाजन से उत्पन्न हुई हों। यह कोशिकाएं एक दूसरे से हू-ब-हू मिलती-जुलती हैं। उनकी सतह पर सभी आकार भी सामानता। इस स्तर पर विविधिता उस हालत में देखने को मिलती है जब एक ही जननी से उत्पन्न कोशिकाएं और सब मामलों में एक दूसरे के एकदम समान होते हुए भी अपनी सतह पर एक अनूठा ग्राही रखती हों, जो कि अपनी जननी से भी फर्क हो। यह जानते हुए कि कोशिका के द्वारा पैदा किए जाने वाले सभी तत्व उसमें निहित डी.एन.ए. में फेर-बदल कर सकने की क्षमता रखती हैं। यह फेर-बदल इन कोशिकाओं के परिपक्व होने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है।

समान और भिन्न ग्राही की उपयोगिता को समझने के लिए, चलिए हम मानव समाज का उदाहरण लें। चुनाव की सरगर्मी है। मतदाता सूची में अनाधिक़त व्यक्तियों के शामिल होने का अंदेशा है। ऐसे में व्यवस्था दो तरह के उपाय कर सकती है। सबसे आसान, पर सबसे त्रुटिपूर्ण उपाय यह होगा कि अपने देश के बहुसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त सभी को ‘विदेशी’ या ‘घुसपैठिया’ करार दिया जाए। अर्थात धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता निर्धारित करना। उपजीवी और प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में ऐसी स्थिति तब आ सकती है जब प्रतिरक्षा तंत्र समूची बेक्टीरिया कौम को घुसपैठिया करार दे। मानव समाज में ऐसा होने पर समाज को क्या नुकसान है, यह बयान करना ज़रूरी नहीं। शरीर भी इस मूर्खतापूर्ण निश्चय के कारण ठीक वैसे ही नुकसान उठाता है। पाचन तंत्र में रहने वाले बेक्टीरिया शरीर के लिए फायदेमंद ही होते हैं। कई एन्ज़ाइमों और विटामिनों की आपूर्ति यही करते हैं। यहां तक कि स्तनधारी और ऐसे बेक्टीरिया विकास (evolution) के मार्ग पर लाखों वर्षों से हमसफर रहे हैं। अब यदि एक समान ग्राही सभी बेक्टीरिया पर जाए जाने वाले किसी आकार के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दे, तो उन विचारों की तो शामत आ जाएगी, और शरीर इस फालतू काम में बहुमूल्य ऊर्जा भी नष्ट करेगा।

उदाहरण से अन्य-1 और अन्य-2 में विवेक (अन्याय विवेक) का महत्व स्पष्ट होता है। यद्यपि पाचन तंत्र निवासी बेक्टीरिया ‘अन्य’ प्रजाति के होते हैं, प्रतिरक्षक कोशिकाएं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती हैं।

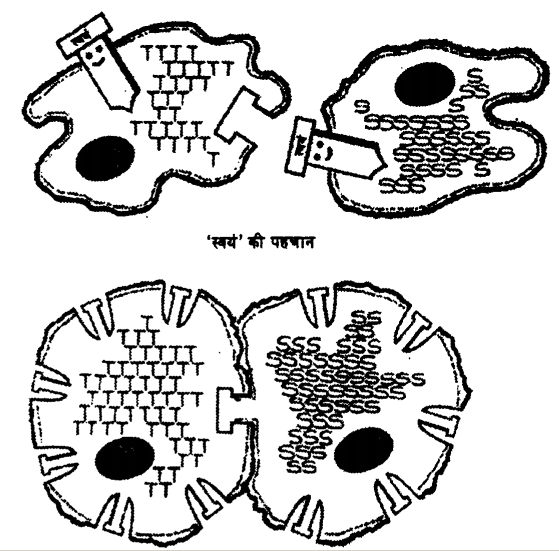

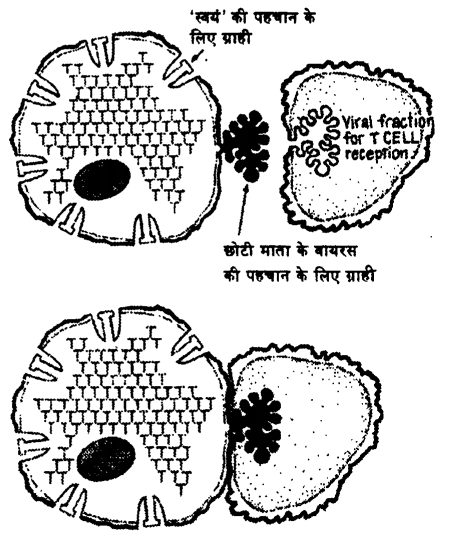

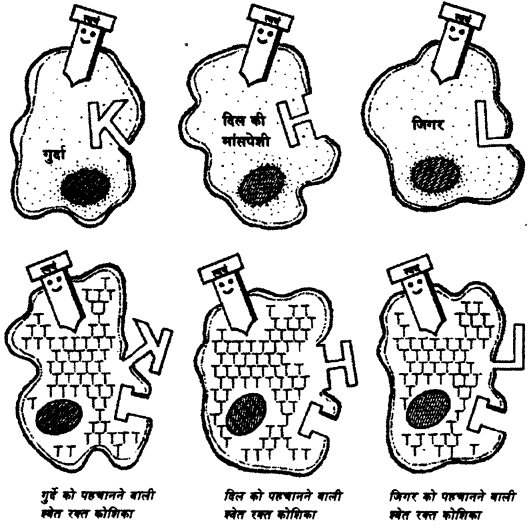

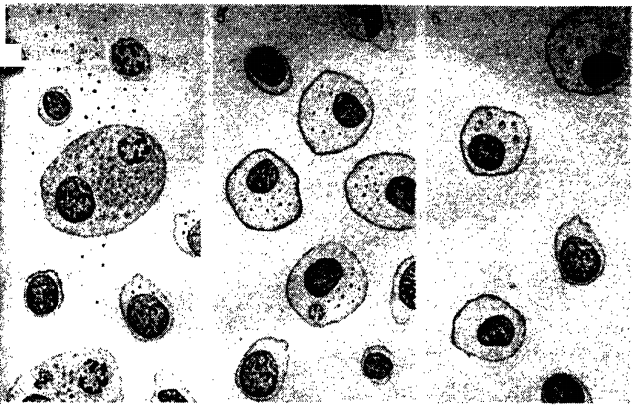

स्वयं की पहचान: चाहे वो गुर्दे की कोशिकाएं हों, दिल की या जिगर की - उन सबकी एक खास पहचान होती है ( स्वयं ) जिसके आधार पर एक विशेष किस्म की श्वेत रक्त कोशिकाएं (टीलिम्फोसाइट्स ) उन्हें पहचान लेती हैं। खुद श्वेत रक्त कोशिकाओं पर भी वही पहचान मौजूद रहती है जिससे एक श्वेत रक्त कोशिका अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं को भी स्वयं' के रूप में पहचान पाती हैं। चित्र में श्वेत रक्त कोशिकाओं पर T-नुमा ग्राही दिखाए गए हैं। जिसमें स्वयं फंस जाएगा और श्वेत रक्त कोशिका को खबर लग जाएगी कि यह ‘स्वयं' ही है, गैर नहीं। स्वयं की पहचान: चाहे वो गुर्दे की कोशिकाएं हों, दिल की या जिगर की - उन सबकी एक खास पहचान होती है ( स्वयं ) जिसके आधार पर एक विशेष किस्म की श्वेत रक्त कोशिकाएं (टीलिम्फोसाइट्स ) उन्हें पहचान लेती हैं। खुद श्वेत रक्त कोशिकाओं पर भी वही पहचान मौजूद रहती है जिससे एक श्वेत रक्त कोशिका अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं को भी स्वयं' के रूप में पहचान पाती हैं। चित्र में श्वेत रक्त कोशिकाओं पर T-नुमा ग्राही दिखाए गए हैं। जिसमें स्वयं फंस जाएगा और श्वेत रक्त कोशिका को खबर लग जाएगी कि यह ‘स्वयं' ही है, गैर नहीं। |

ऐसे ‘अन्याय विवेक’ हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि कम-से-कम प्रतिरक्षक कोशिकाओं का ग्राही लचीला हो। फिर मानव समाज में चुनावी दौर से तुलना की जाए, तो यह मॉडल इस स्थिति के अनुरूप होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था हर एक व्यक्ति की जांच पड़ताल कर के ही उसे ‘नागरिक’ (स्वयं) अथवा ‘विदेशी’ (अन्य) का दर्जा दे। लचीला ग्राही प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा इस प्रकार की जांच पड़ताल करने का साधन बन सकता है। ग्राही को लचीला दो प्रकार से बनाया जा सकता है। या तो उसमें आकारों के अनुरूप अपने आपको बदलने की क्षमता हो, जैसे कि मानव का हाथ। अन्यथा इतने प्रकार के ग्राही बनाए जाएं, जितने प्रकार के परमाण्विक आकार नज़र आते हों, जैसे कि औज़ारों की पेटी जिसमें तरह-तरह के पाने-पेचकश इत्यादि पड़े हों। यह दूसरा तरीका प्रतिरक्षा तंत्र ने अपनाया है। (क्यों अपनाया है, इसके पीछे भी एक ही कहानी है, जो कि आप शायद खुद ही समझ गए होंगे) क्लोन के स्तर पर विविध ग्राही रखने वाली कोशिकाएं हर आकार को टटोल कर यह सुनिश्चित करती हैं कि क्या वह आकार उनके ग्राही विशेष की पकड़ में आ रहा है? यदि हां, तो उस ग्राही को रखने वाली कोशिका को उचित कार्यवाही करने का संकेत मिल जाता है।

|

परन्तु बात इतने पर खत्म नहीं होती। कई श्वेत रक्त कण इससे भी आगे बढ़कर स्वयं के विशेष अंगों को पहचानने के भी काबिल होते हैं। उनके पास ऐसे ग्राही होते हैं जो उस अंग विशेष की कोशिकाओं में ग्राह्य हो सकते हैं और उस आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं। उदाहरण बतौर चित्र में ऐसा संभव तरीका दर्शाया गया है जिससे पहले किस्म की श्वेत रक्त कोशिका गुर्दे को पहचान सकती है, दूसरी दिल को और तीसरी जिगर को। अन्य की पहचानः श्वेत रक्त कोशिकाओं पर जैसे स्वयं की पहचान के लिए ग्राही होते हैं वैसे ही 'गैर' का पता लगाने के लिए भी विशेष ग्राही होते हैं। चित्र में एक ऐसी श्वेत रक्त कोशिका दिखाई गई है जिसका ग्राही केवल छोटी-माता के वायरस को पहचानने के लिए बना है। |

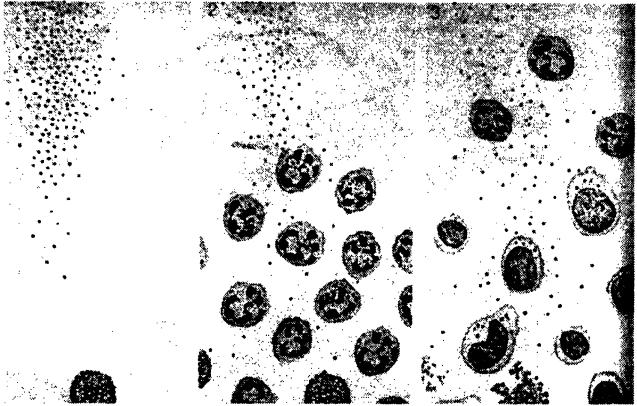

‘शत्रु' का संहारः पानीपत का पहला युद्धः 'शत्रु' को पहचानने पर अचानक प्रतिरक्षा तंत्र हरकत में आ जाता है। शत्रु को पहचानने वाले श्वेत रक्त कण (टी-सेल ) रसायनों के माध्यम से अन्य श्वेत रक्त कणों तक संदेश पहुंचा देते हैं कि शत्रु मौजूद है और हमला किया जा सकता है। शत्रु (चित्र में काले-काले बिन्दु ) की पहचान के बाद उनसे संपर्क में आने वाली विशेष किस्म की कोशिकाएं ( मास्ट सेल, पहले चित्र में नीचे की ओर ) खास तरह के रसायनों से तरह-तरह के श्वेत रक्त कणों को आक्रमण की खबर दे देती है और वे सब युद्धक्षेत्र की तरफ कूच कर देते हैं (चित्र2,3 ) और शत्रु को खेत करके निगलने लगते हैं। साथ ही वे उस इलाके में फैले लड़ाई में शहीद हुए ‘स्वयं' और 'अन्य' के टुकड़ों व रसायनों आदि का भी सफाया कर देते हैं। इस पेटूखोरी से उनमें से कई तो एकदम फूल-से जाते हैं (चित्र-4,5 )। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं इस सब ‘माल' को एन्ज़ाइम के जरिए ऐमिनो अम्ल और शर्करा में तोड़कर पचा जाती है। परन्तु शत्रु के कुछ टुकड़े। कुछ कोशिकाओं में भविष्य के लिए बचाकर रखे जाते हैं (चित्र-6 में गोले में घिरे काले बिंदु )।

इस तरह अलग-अलग आकार के खिलाफ कार्यवाही की ज़िम्मेदारी को अलग-अलग कोशिकाओं के बीच बांट देने से कई फायदे हासिल होते हैं।

सबसे पहला तो यह कि एक खास तरह के घुसपैठिए के आक्रमण के फलस्वरूप सिर्फ कुछ ही कोशिकाएं सक्रिय होंगी, बाकी सब चुपचाप बैठ कर तमाशा देखेंगी। सक्रिय होने पर, और ज़रूरत पड़ने पर ये कोशिकाएं अपनी सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में अपने जैसा ग्राही रखने वाली पुत्रियों की फौज कर सकती हैं।

इस तरह सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही ऊर्जा खर्च होती है। अगर शरीर केवल समान ग्राही वाली कोशिकाओं के भरोसे रहता, तो किसी भी संक्रामक जीव के खिलाफ पूरा प्रतिरक्षा तंत्र एक साथ धावा बोलता, जो कि फिलूलखर्ची की मिसाल होती।

इस बात से यह भी ज़ाहिर होता है कि क्लोन के स्तर पर समान कोशिकाओं को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, पर विविध ग्राही वाही कोशिकाएं प्राय: निश्चेष्ट रहती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के दो अन्य मूलभूत गुण, शांत प्रवृत्ति और स्मरण शक्ति भी ग्राहियों में विविधता पर आधारित हैं। ‘शांतिप्रिय’ स्वभाव का अर्थ है कि कोशिकाएं सतर्क तो रहें, पर लड़ाई पर आमादा तभी हों जब उनके ग्राही का ग्राह्या आक्रमण करे। अगर आक्रमण न हो तो अपने क्रियाकलाप मंद करके पड़ी रहें।

स्मरण शक्ति और ग्राही में भी एक मूलभूत रिश्ता है। समान ग्राही के लिए स्मरण शक्ति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि चाहे अन्य-1 दिखे या अन्य-2, हमला तो सभी कोशिकओं को करना है। ऐसा हमला स्मरण शक्ति से नहीं, कोशिकाओं की निहित प्रवृत्ति से प्रेरित होगा। ग्राही-वैविध्य ही स्मरण शक्ति को अर्थ प्रदान करता है। एक बार किसी घुसपैठिए के किसी तत्व के आकार को पहचान कर यदि कुछ कोशिकाएं सतर्क स्थिति में आकर बैठ जाएं, तो उस घुसपैठिए से अगली चुनौती का सामना करने के लिए वे तुरन्त हरकत में आ सकती हैं। नवजात कोशिकाएं, जिन्होंने पहले कभी वह आकार न देखा हो, उचित कार्यवाही करने में थोड़ा समय लगाती हैं। सतर्क, स्मृति धारी कोशिकाएं इस अंतराल को भी काम कर देती हैं।

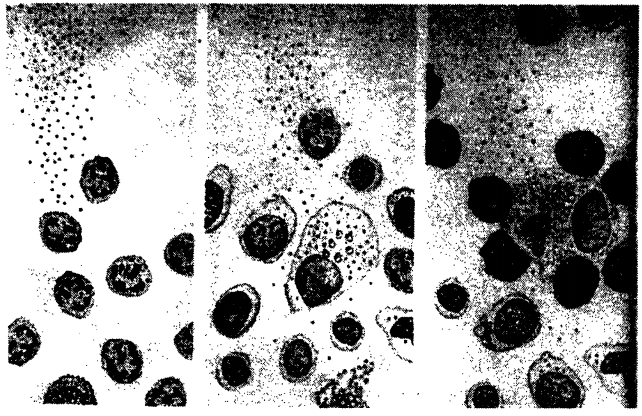

पहली बार आए शत्रु का दूसरा हमलाः दूसरी बार हमला होने पर प्रतिरक्षा तंत्र में हरकत बहुत ही तेज़ी से होती है, क्योंकि दुश्मन उनका पहचाना हुआ था। खूब सारे बड़े वाले श्वेत रक्त कण युद्धक्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ में उसी शत्रु के पुराने रखे हुए टुकड़े भी होते हैं (चित्र-1,2 )।

पहली बार आए शत्रु का दूसरा हमलाः दूसरी बार हमला होने पर प्रतिरक्षा तंत्र में हरकत बहुत ही तेज़ी से होती है, क्योंकि दुश्मन उनका पहचाना हुआ था। खूब सारे बड़े वाले श्वेत रक्त कण युद्धक्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ में उसी शत्रु के पुराने रखे हुए टुकड़े भी होते हैं (चित्र-1,2 )।

संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण इसी प्रवृत्ति के आधार पर होता है। यदि हम किसी रोगाणु को पहले से कमज़ोर बना कर प्रतिरक्षक कोशिकाओं को दिखाएं, तो वे उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देंगी।

उपयुक्त ग्राही रखने वाली कोशिकाएं अपने क्लोन तैयार करेंगी। कुछ पुत्री कोशिकाओं को यह ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वे मार-पीट करने के बजाए सचेत रहें कि इस मुठभेड़ के बाद भविष्य में फिर कभी वैसा ही आकार तो शरीर में घुसपैठ नहीं कर रहा है? अब अगर उस किस्म का रोगाणु ऐसा करता है, तो यह सचेत कोशिकाएं पिछली बार के बनिस्बत काफी जल्दी कार्यवाही शुरू कर देंगी।

विविधि ग्राहियों के फायदे तो बहुत हैं, पर यथार्थ में ऐसे ग्राहियों का उपयोग थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। इनको इस्तेमाल करने में जो कठिनाइयां आती हैं, और प्रतिरक्षा तंत्र उनसे कैसे पार पाता है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे।

(विनीता बाल, सत्यजित रथ एवं मिश्र - तीनों नेशरल इंस्टीट¬ूट ऑफ इम्युनोलॉजी दिल्ली में शोधरत।)

*इसी विषय पर प्रारंभिक जानकारी के लिए संदर्भ के पांचवें अंक में प्रकाशित लेख ‘टीका रक्षति रक्षित:’ देखें।