हरजिन्दर सिंह ‘लाल्टू’

भाग - 2

ज्ञान के प्राथमिक स्रोतों में तीसरा तर्क शक्ति है। खास तौर पर तरक्की पसन्द सोच में तर्कशीलता का बड़ा महत्व है। पिछली सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता को एकमेव मानते हुए तर्क या युक्ति पर बहुत ज़ोर दिया गया। पर सदी के अन्त तक तर्कशीलता एक गंदा लफ्ज़ बन चुका था। दूसरी ओर यह भी माना जाने लगा था कि तर्कशीलता हमें किसी एक निष्कर्ष तक ले जाए, यह ज़रूरी नहीं। कई तरह की तर्कशीलताएँ हो सकती हैं (यहाँ हम ‘रीज़न’ और ‘रेशनेलिटी’ को एक अर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं)।

इस प्रसंग में आइंस्टाइन के बारे में एक रोचक वाकया है। बीसवीं सदी की शुरुआत में विज्ञान में आए बड़े इंकलाबों में से एक क्वांटम गतिकी का सिद्धान्त है। आइंस्टाइन ने अपने सिद्धान्तों में क्वांटम के सिद्धान्त का इस्तेमाल किया, पर वे क्वांटम गतिकी को नहीं मानते थे। क्वांटम गतिकी में एक बुनियादी बात यह है कि हम कणों की स्थिति के बारे में सम्भाविता तो बतला सकते हैं, पर मापन के पहले उनकी सही स्थिति नहीं बतला सकते। आइंस्टाइन का कहना था कि खुदा जुआरी नहीं हो सकता है, वह जुआ नहीं खेलता है, इसलिए भौतिक जगत सम्भाविता पर आधारित नहीं हो सकता है। बीसवीं सदी के बीच के दशकों तक आइंस्टाइन क्वांटम गतिकी के पक्ष में खड़े नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों के साथ सैद्धान्तिक लड़ाई लड़ते रहे। वे नए-नए सवाल (‘गेदांकेन’ - खयाली पहेलियाँ) बनाकर उनको भेजते, जिन्हें क्वांटम गतिकी के नियमों से हल करना मुश्किल था। बोर और उनके सहयोगी इन सवालों का समाधान कर उन्हें वापस भेजते रहे। कभी-कभार खतूत में आपसी नोंकझोंक चिढ़ की हद तक दिखती थी।

आइंस्टाइन को नील्स बोर ने एक खत में लिखा - ‘आप सोच नहीं रहे, आप महज़ तर्क गढ़ रहे हैं।’ यह बड़ी अजीब टिप्पणी है। क्या हम तर्क गढ़ते हुए सोचते नहीं हैं? ज़ाहिर है, बोर आइंस्टाइन को कहना चाह रहे थे कि तर्कशीलता की सीमाएँ होती हैं।

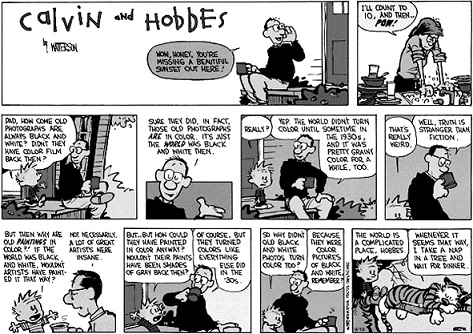

अँग्रेज़ दार्शनिक और लेखक जी.के. चेस्टरटन का बयान है - “युक्ति खो बैठने पर कोई पागल नहीं हो जाता। पागल वह होता है जिसके पास युक्ति के अलावा कुछ बचा ही नहीं होता।” यानी सिर्फ तर्कशीलता हमें वांछित सत्य निष्कर्षों से दूर भी ले जा सकती है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बिल वॉटरसन के ‘कैल्विन एंड हॉब्स’ कार्टून शृंखला में से एक का ज़िक्र यहाँ मौजूँ है। कैल्विन स्मार्ट बच्चा है, जो अपने पिता को अजीबोगरीब सवालों से परेशान रखता है। पिता उसे कुछ भी जवाब देकर भगा देता है, तो वह अपने बिलाड़ दोस्त हॉब्स के साथ अपनी हताशा साझा करता है। ऐसे ही एक कार्टून में कैल्विन और उसके पिता में गुफ्तगू देखिए -

अँग्रेज़ दार्शनिक और लेखक जी.के. चेस्टरटन का बयान है - “युक्ति खो बैठने पर कोई पागल नहीं हो जाता। पागल वह होता है जिसके पास युक्ति के अलावा कुछ बचा ही नहीं होता।” यानी सिर्फ तर्कशीलता हमें वांछित सत्य निष्कर्षों से दूर भी ले जा सकती है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बिल वॉटरसन के ‘कैल्विन एंड हॉब्स’ कार्टून शृंखला में से एक का ज़िक्र यहाँ मौजूँ है। कैल्विन स्मार्ट बच्चा है, जो अपने पिता को अजीबोगरीब सवालों से परेशान रखता है। पिता उसे कुछ भी जवाब देकर भगा देता है, तो वह अपने बिलाड़ दोस्त हॉब्स के साथ अपनी हताशा साझा करता है। ऐसे ही एक कार्टून में कैल्विन और उसके पिता में गुफ्तगू देखिए -

“डैड, पुराने फोटोग्राफ हमेशा काले-सफेद (श्वेत-श्याम) ही क्यों होते हैं? क्या उन दिनों रंगीन फिल्म नहीं मिलती थी?”

“ज़रूर मिलती थी। असल में, वे पुराने फोटोग्राफ रंगीन ही हैं। ऐसा है कि उन दिनों दुनिया ही काली-सफेद होती थी।”

“सचमुच?”

“हाँ, 1930 के आसपास ही दुनिया के रंग बदले। और शुरुआत में तो रंगों में काफी खुरदुरापन भी था।”

“अजीब बात है।”

“बिलकुल, सच कल्पना से ज़्यादा अजीब होता है।”

“पर पुराने चित्रकारों ने फिर रंगों में तस्वीरें कैसे बनाईं? अगर दुनिया काली-सफेद थी, तो चित्रकारों ने वैसी ही तस्वीरें नहीं बनाई होतीं?”

“कोई ज़रूरी नहीं, कई बड़े चितेरे पागल थे।”

“पर फिर भी उन्होंने रंगीन तस्वीरें कैसे बनाईं? उनके पास रंग भी तो वैसे ही काले-सफेद के मिलेजुले होते?”

“बिलकुल, पर वे रंग भी बाकी हर चीज़ के साथ तीस के दशक में बदल गए ना!”

“तो काले-सफेद फोटोग्राफ बदलकर रंगीन क्यों नहीं हो गए?”

“क्योंकि वो तो काले-सफेद रंगों में बनी तस्वीरें हैं ना!”

इसके बाद कैल्विन हॉब्स को आकर कहता है कि “दुनिया बड़ी जटिल पहेली है,” और हॉब्स का जवाब है कि “जब भी मुझे ऐसा लगता है, मैं दरख्त पर चढ़कर सो जाता हूँ और डिनर का इन्तज़ार करता हूँ।”

इसके बाद कैल्विन हॉब्स को आकर कहता है कि “दुनिया बड़ी जटिल पहेली है,” और हॉब्स का जवाब है कि “जब भी मुझे ऐसा लगता है, मैं दरख्त पर चढ़कर सो जाता हूँ और डिनर का इन्तज़ार करता हूँ।”

कार्टून का ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि हम समझ सकें कि कैसे किसी भी तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। कोई किस्मत कहता है, कोई विधि या नियति, कोई कहता है कि चीज़ें बस यूँ ही यादृच्छ (रैंडम) होती चली जाती हैं, आदि।

ऐसा माना जाता है कि तर्क और आस्था कुदरती दुश्मन होते हैं। कई लोग इसे नहीं मानते और वे लगातार यह समझाते रहते हैं कि आस्था वैज्ञानिक हो सकती है। यह गलत है। आस्था की जीवन में अपनी जगह है, पर उसका विज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। विज्ञान में खास तरीके की तर्कशीलता को नींव माना जाता है।

क्या तर्क हमें निश्चित ज्ञान की ओर ले जाते हैं?

अक्सर हम मानते हैं कि युक्ति का मतलब ज़मीनी तथ्य से निष्कर्ष तक जाना है - यानी तर्क हमें निश्चितता की ओर ले जाते हैं। इसको परखा जाए। तीन प्रकार की युक्तियाँ होती हैं:

- deduction - डिडक्शन या निगमन (अनुमान व्यापक से व्याप्य तक);

- induction -- इंडक्शन या अनुगमन (अधिष्ठापन);

- अनौपचारिक या सामान्य तर्क।

सत्य और प्रमाणीकरण: हमारी दलीलों का सही या गलत होना इस पर निर्भर नहीं करता कि ठोस तथ्य मानी गई बातें सचमुच तथ्य हैं भी या नहीं।

- तथ्य कहकर पेश की गई बातों के गलत होने और निकाले गए निष्कर्षों के गलत या सही होने के बावजूद दलील सही हो सकती है;

- बस एक ही बात नामुमकिन है कि सही अवलोकन हों और सही दलीलें दी गई हों और निष्कर्ष गलत निकल आएँ।

निगमन

आम जानकारी से खास जानकारी की ओर: अधिक निश्चितता।

मसलन, माध्यमिक गणित में ज्यामिति पढ़ते हुए हमें यूक्लिड के स्वयंसिद्ध नियम (एक्सियम) बतलाए जाते हैं, जैसे समान्तर रेखाएँ कभी आपस में नहीं मिलती हैं; इनके आधार पर ज्यामिति के प्रमेय सिद्ध किए जाते हैं। या मान लीजिए कि हमें बतलाया गया है कि ताप से धातुओं का आकार बढ़ता है। अगर कोई नया धातु हमें मिलता है तो हम कहेंगे कि पूर्व-निश्चित ज्ञान के आधार पर हमें मालूम है कि नए धातु में भी ताप से आकार बढ़ेगा।

अनुगमन

खास जानकारी से आम जानकारी की ओर; अधिक जानकारी - यहाँ पहले से स्वयंसिद्ध नियम नहीं होते हैं।

जैसे किसी एक धातु, लोहे पर प्रयोग कर देखा गया कि वह ताप से आकार में फैलता है। फिर एक और धातु चाँदी के साथ ऐसा ही पाया गया। इसी तरह सोने के साथ भी देखा गया, तो हम कहेंगे कि अब सामान्य निष्कर्ष हुआ कि ताप से धातुओं का आकार बढ़ता है।

हमारी परम्परा में तर्कशीलता पर ज़ोर दिया गया है और न्याय-दर्शन आदि में यह है। चार्वाकों (चार्वाक और उसके अनुयायी) की सोच पूरी तरह से तर्कशीलता पर आधारित थी। पर चूँकि हमारे यहाँ ज्ञान-मीमांसा पर चर्चा कुछ जातियों या वर्गों तक सीमित रही, इसलिए इस पर पर्याप्त जानकारी मुश्किल से मिलती है। पर पश्चिम में खास तौर पर हाल की सदियों में खूब बहसें हुई हैं कि निश्चित ज्ञान के लिए तर्कशीलता या प्रत्यक्षता (इंपिरिसिज़्म) में से कौन-सी बात ज़्यादा बड़ी है।

तर्कशीलता के प्रवर्तकों में देकार्त, स्पिनोज़ा, लीबनित्ज़ मुख्य हैं और - प्रत्यक्षता के प्रवर्तकों में लॉक, बर्कली, ह्यूम हैं। उन्नीसवीं सदी में बंगाल के नवजागरण और भारत के अन्य हिस्सों में भी चिन्तकों पर इन बहसों का गहरा प्रभाव पड़ा है। बीसवीं सदी में पश्चिम के दार्शनिकों में इंपीरीकल पॉज़िटिविज़्म यानी प्रत्यक्षता को पहले और तर्क को बाद में रखने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसका विरोध भी होता रहा है।

डिडक्शन और इंडक्शन, दोनों तरह की युक्तियों की अपनी सीमाएँ हैं। स्वयंसिद्ध नियम कभी गलत प्रमाणित हो सकते हैं, इसी तरह दस बार एक ही तरह का निष्कर्ष पाने के बाद भी कोई गारन्टी नहीं कि हमें ग्यारहवीं बार भी वैसा ही निष्कर्ष मिलेगा। तो फिर अपनी मान्यताओं को कैसे सही ठहराएँ?

मान्यताओं के सामान्यीकरण को सही ठहराने के लिए इन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए:

(अवलोकनों की) पर्याप्त तादाद - किसी भी सामान्य निष्कर्ष तक पहुँचने के पहले यह देखना चाहिए कि क्या हमने पर्याप्त तादाद में अवलोकन किए हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि लड़कियाँ गणित में लड़कों जैसी कुशल नहीं होती हैं। अगर हम बड़ी संख्या में लड़कियों की कुशलता की जाँच करें तो हमें यह पूर्वाग्रह गलत दिख सकता है।

(अवलोकनों में) पर्याप्त विविधता - पिछले उदाहरण को ही लें। लड़कियों की गणित में कुशलता की जाँच करते हुए हमें भिन्न स्थितियों में रहने वाले समाज के भिन्न तबकों की लड़कियों को देखना होगा। जहाँ लड़कों और लड़कियों में भेदभाव के बिना सबको गणित सीखने का एक जैसा प्रोत्साहन मिला हो, वहाँ हम अपने पूर्वाग्रह को गलत पाएँगे।

अपवाद की खोज - सत्य की खोज में लगे जिज्ञासु को सचेत रूप से मान्यता से टक्कर लेते अपवाद की खोज करनी चाहिए।

सामंजस्य या सुसंगति - जिस बात को मानने को हम तुले हुए हैं, उसके बारे में हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वह दुनिया के बारे में बाकी जानकारियों के साथ मेल रखता है या नहीं। जैसे स्त्री या पुरुष में प्रजनन सम्बन्धी फर्क को हम सब जानते हैं। यह भी हम जानते हैं कि दिमाग के अलग हिस्सों की अलग-अलग तरह की संज्ञानात्मक खासियत होती है। पर लड़कों और लड़कियों के दिमाग में जन्म से ही इन हिस्सों में कोई फर्क हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यानी गणित की कुशलता पर दोनों में फर्क मानने का जो पूर्वाग्रह है, वह अन्य जैविक जानकारी से सुसंगत नहीं है।

महारत - जानकारी का विषय ऐसा हो जिसमें या तो अपनी महारत हो या माहिर लोगों तक हमारी पहुँच हो। हम में से हर कोई अक्सर कोई विचार सत्य मानकर उस पर अड़ा रहता है। पर इससे जुड़े सवालों पर न तो हमारा अपना कोई प्रशिक्षण होता है और न ही हमने शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को देखा होता है। मसलन, आरक्षण या विमुद्रीकरण का मुद्दा लें। अधिकतर लोग ऐसे विषयों पर ऐसे बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने इन पर बहुत सोचा-समझा है। सच यह है कि कम ही लोगों को यह जानकारी होती है कि इन सवालों पर कौन-से विद्वान वर्षों से काम कर रहे हैं और उनके निष्कर्ष क्या हैं।

भावनात्मकता

आम तौर पर हम मानते हैं कि इमोशन या भावनात्मकता सच तक पहुँच पाने में बाधा ही पैदा करती है।

यह भी सही है कि सिद्धान्त के स्तर पर विज्ञान में भावनात्मकता की कोई जगह नहीं है। पर संज्ञानात्मक विज्ञान में इन बातों पर शोध जारी है कि हम कैसे किसी जानकारी को सही या गलत ठहराते हैं और इसमें भावनात्मकता का कितना महत्व है। पिछली आधी सदी में यह समझ बढ़ी है कि भावनात्मकता भी ज्ञान पाने का एक प्राथमिक स्रोत है। यह सही है कि इससे ज्ञान पाने में बाधाएँ भी आती हैं, पर जैसा हमने देखा है कि यह बात हर प्राथमिक स्रोत, यानी भाषा, एहसास और तर्कशक्ति के बारे में कही जा सकती है।

सामान्य समझ यह है कि भावनात्मक होना गुस्सा, मोह आदि से जुड़ा है और युक्ति की मिसाल गणित में कुशलता है। क्या यह सही है?

अमेरिकन नौसेना के कमांडर रह चुके बिल बुलर्ड का कहना है - “इन्सान को जो इल्म होता है, उसका सबसे घटिया दिखावा अपने खयाल या राय को सही कह देने में होता है। राय बनाने में कोई जवाबदेही नहीं होती, इसके लिए किसी समझ की ज़रूरत नहीं होती। इल्म की सबसे ऊँची किस्म सम्वेदना या परानुभूति है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने अहं को त्याग सकें और किसी और की दुनिया में जा पाएँ। इसमें खुदगर्ज़ी से अलग कहीं बड़े मकसद की ज़रूरत होती है।”

कुछ साल पहले हुए नेहरू-आम्बेडकर कार्टून पर विवाद की मिसाल लें। इस बात को भूल जाएँ कि हम किसे सही पक्ष मानते थे और यह सोचें कि विवाद के दो अलग पक्षों में सत्य-ज्ञान कैसे ढूँढ़ा जाए। हम पाएँगे कि हम भावनात्मक रूप से इस मसले के साथ कैसे जुड़ते हैं, यह तय करता है कि हम इसमें से किस पक्ष को सच मानते हैं। अगर हम तालीमी पहलुओं के साथ जुड़ते हैं तो हमें वह कार्टून संविधान लिखने के इतिहास की समझ देता है, अगर हम जाति समीकरणों से उपजी समस्याओं और इस दिशा की ओर ले जाती चेतना के साथ जुड़ पाते हैं, तो हमें यह कार्टून पाठ में सही नहीं लगता है।

कुछ साल पहले हुए नेहरू-आम्बेडकर कार्टून पर विवाद की मिसाल लें। इस बात को भूल जाएँ कि हम किसे सही पक्ष मानते थे और यह सोचें कि विवाद के दो अलग पक्षों में सत्य-ज्ञान कैसे ढूँढ़ा जाए। हम पाएँगे कि हम भावनात्मक रूप से इस मसले के साथ कैसे जुड़ते हैं, यह तय करता है कि हम इसमें से किस पक्ष को सच मानते हैं। अगर हम तालीमी पहलुओं के साथ जुड़ते हैं तो हमें वह कार्टून संविधान लिखने के इतिहास की समझ देता है, अगर हम जाति समीकरणों से उपजी समस्याओं और इस दिशा की ओर ले जाती चेतना के साथ जुड़ पाते हैं, तो हमें यह कार्टून पाठ में सही नहीं लगता है।

हावर्ड ज़िन ने अपनी किताब में एक कहावत का ज़िक्र किया है - “गरीब की आह हमेशा सच हो, ऐसा नहीं है, पर अगर हम उसे न सुनें तो हम जान ही नहीं पाएँगे कि न्याय क्या है।”

तो क्या हर सत्य सापेक्षता लिए होता है? फिर तो हम कभी कुछ नहीं जान पाएँगे।

सापेक्ष सत्य का विरोधाभास

अगर ‘हर सच सापेक्षता लिए हुए है’ तो यही बात अपने आप में पूरी तरह सच नहीं हो सकती। यह किसी के लिए सही और किसी और के लिए गलत होगी। यह अजीब पहेली है। इसलिए दरअसल हमें खुद ही तय करना पड़ता है कि हम सच और झूठ के बीच कहाँ खड़े हैं। इसके लिए हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाणों, युक्ति और बाकी दुनिया के बारे में समझ के साथ संगति रखते हुए तय करना पड़ता है कि हम किस ओर खड़े हों। जब 1987 में राजस्थान के झुँझुनू में रूप कँवर सती हुई तो यह बहस चली कि इस पर तर्कशील और तरक्कीपसन्द कहे जाने वाले लोगों को कुछ कहने का हक है या नहीं। अगर सब कुछ संस्कृति सापेक्ष हो तो सार्वभौमिक तर्कशीलता नामक कोई धारणा नहीं बचती है। पर जहाँ संस्कृति के नाम पर किसी की हत्या हो रही हो, वहाँ हर सचेत इन्सान को कुछ तो कहना पड़ेगा।

बौद्धिक भ्रम

यह ज़रूरी है कि हम जानें कि हम अक्सर बौद्धिक भ्रम (fallacies - हेत्वाभास) में फँस जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं -

आद इग्नोरांतिउम (जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, उस बारे में कुछ कह नहीं सकते)। जैसे कोई कहे कि चाँद पर खुदा है, और हम कहें कि इन्सान चाँद पर पहुँच चुका है, हम जानते हैं कि वहाँ कोई खुदा नहीं है। और हमसे कहा जाए कि चूँकि हम वहाँ नहीं गए हैं, इसलिए हमें यह पता नहीं है, तो यह भ्रमात्मक तर्क होगा। प्रत्यक्ष जानकारी के लिए कोशिश ज़रूर करें, पर जहाँ यह नहीं है, वहाँ दीगर और तरीकों से सत्य के बारे में सोचना तो पड़ेगा।

जल्दबाज़ी में किया सामान्यीकरण; मसलन, कौवे काले होते हैं, भैंस भी काली होती है; यह देखा जाता है कि काले प्राणी, कौवे उड़ते हैं; इसलिए भैंस भी उड़ सकती है। अगर किसी सम्प्रदाय के दो लोग आतंकवादी हैं तो यह उस सम्प्रदाय की खासियत है - ऐसे भ्रमात्मक सामान्यीकरण आम हैं और सियासी नेता इनका पूरा इस्तेमाल करते हैं।

पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉक्टर हॉक (एक के बाद दूसरी घटना हो रही है तो दूसरी का कारण पहली घटना है); चूँकि कभी-कभी एक के बाद एक हो रही घटनाएँ आपस में जुड़ी होती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे पश्चिमी मुल्कों में लोगों में धार्मिक कर्मकाण्डों में रुचि कम हुई है, और समाज में हिंसा बढ़ी है - इससे यह निष्कर्ष निकालना कि धार्मिकता में कमी और हिंसा में सम्बन्ध है, भ्रमात्मक है। भारतीय समाज पर इसे लागू करें तो यह बात साफ हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिकता में कोई कमी नहीं आई है और साथ ही समाज में, खास तौर पर स्त्रियों और बच्चों के साथ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है।

आद होमिनेम (व्यक्ति भला या बुरा है तो उसके काम या कथन भी उतने ही सही या गलत होंगे); इस सोच का शिकार हम सब लोग होते हैं। मैं हिटलर या मोदी जैसे लोगों के बारे में कोई भली बात नहीं मान पाता हूँ।

चक्कर में फँसी सोच (पहले से दूसरा हुआ, दूसरे से पहला हुआ); इसकी एक मिसाल यह सोच है - समाज के उन तबकों को जिनको उच्च शिक्षा नहीं मिली है, सत्ता में निर्णायक और सुविधा-सम्पन्न पद नहीं दिए जाने चाहिए। ज़ाहिर है कि निर्णायक और सुविधाओं वाले पदों पर आसीन लोग ही तय करते हैं कि ऊँची तालीम तक किन तबकों की पहुँच हो सकती है। इसीलिए तो आज़ादी के सत्तर सालों के बाद भी समाज के निचले तबके आज भी ऊँची तालीम तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक और सामान्य मिसाल यह कथन है कि देवी-देवता, पैगम्बर चूँकि ईश्वर के रूप हैं, उनकी बातें झूठ नहीं हो सकती हैं। ज़ाहिर है कि ईश्वर का रूप मान लें तो फिर बहस क्या होगी।

खास रियायत के लिए अपील; कई बार हम यह जानते हुए भी कि हमारी माँग गलत है, दूसरे को अपनी बात मनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर यह जानते हुए कि इन्सान की जान कीमती है और एक भी इन्सान की बेवक्त मौत नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग विमुद्रीकरण की वजह से हो रही मौतों को इसलिए नज़रअन्दाज़ करते हैं कि उनकी नज़र में यह राष्ट्रीय महत्व का कदम है।

शब्दों का अनेकार्थी प्रयोग; मसलन, ‘अच्छे स्वास्थ्य से अच्छा कुछ भी नहीं होता है’। यहाँ ‘कुछ भी नहीं’ का मतलब शून्य नहीं है।

मिथ्या समरूपताएँ; दो चीज़ें एक जैसी हों तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनके गुणधर्म एक ही जैसे होंगे। अगर कोई एक आतंकवादी विशेष सम्प्रदाय का हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस सम्प्रदाय के सभी आतंकवादी होंगे। या एक पंजाबी और एक तमिल शक्ल में एक जैसे हों तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनके स्वभाव में हर बात एक जैसी होगी।

मिथ्या शंका; सिर्फ काला-सफेद दो ही विकल्प -- इसकी सबसे अच्छी मिसाल भारत और पाकिस्तान का एक-दूसरे को चिरन्तन दुश्मन मानना है। पिछली कुछ सदियों में फ्रांस और जर्मनी ने भयंकर जंगें लड़ी हैं और करोड़ों लोगों ने इन जंगों में जानें दी हैं, पर आज उनके बीच सरहदें खुली हैं। इसलिए पूर्वाग्रह पर आधारित विकल्पों से अलग और भी विकल्प होते हैं।

पूर्वाग्रहों से बोझिल सवाल; इसकी कई मिसाल समाज वैज्ञानिक शोध में मिलती हैं। जैसे चुनावों के बाद लोगों की राय पूछते हुए अगर हम अपने पूर्वाग्रह ज़ाहिर कर दें और जवाब देेने वाले को पता चल जाए कि हमारे अपने राजनैतिक विचार कैसे हैं तो वह कभी अपने सही विचार हमें नहीं बतलाएगा।

आदतन हम उन बातों को नहीं जानना चाहते जो हमारी मान्यताओं से संगति नहीं रखती हैं। इसे दर्शन में ‘कन्फर्मेशन बायस’ या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं। हमारी हर जानकारी के साथ हमारी पृष्ठभूमि और पूर्वाग्रह जुड़े होते हैं।

अब तक यह ज़ाहिर हो गया होगा कि ज्ञान पाना या सच जान पाना आसान नहीं है। या तो हम हर बात पर यकीन रखें या फिर हर बात पर शक करें। ऐसी स्थिति में हम कूपमण्डुकता का खतरा और शक करते रहने के दो छोरों के बीच फँसे रहेंगे। आखिर कभी हमें सही निर्णय का कदम उठाना पड़ता है। इसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है:

युक्तिसंगत जानकारी: प्रमाण, सामंजस्य - अप्रिय सत्य और सुकून देते झूठ; अप्रिय सत्य हमेशा कड़वे लगते हैं और अक्सर हम ऐसे झूठ को सही मान लेते हैं, जिससे हमें सुकून मिलता है। मसलन, कल्पना करें कि जानकारियों की दो खिड़कियाँ हैं। एक से अप्रिय सच बाँटें जा रहे हैं और दूसरे से हमें सुकून देते झूठ मिल रहे हैं। होता ऐसा है कि सुकून देते झूठ की खिड़कियों पर लम्बी लाइन लग जाती है, जबकि अप्रिय सच कोई नहीं जानना चाहता है। हम सब बचपन में यह जानते ही बड़े हुए हैं कि हमारा अपना देश धरती पर सबसे अच्छा है। कभी-न-कभी हमें इस सच से रूब डिग्री होना पड़ता है कि हर मुल्क अपने तईं अच्छा होता है। हर जगह इन्सान एक जैसा भला-बुरा है। इस तरह के सच को मान पाना अक्सर काफी तकलीफ देता है।

तर्कसंगत सत्य-मान्यताएँ - बीसवीं सदी के बीच तक ज़्यादातर दार्शनिकों ने मान लिया कि हम कोशिश कर ज्ञान के ऐसे स्तर तक पहुँच सकते हैं, जिन्हें जस्टीफाइड-ट्रू-बिलीफ या तर्कसंगत सत्य-मान्यताएँ कहा जाता है। हालाँकि, कइयों को इस पर एतराज़ है, और कुछ दार्शनिकों ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, जहाँ इस पर शक की गुंजाइश दिखती है, पर यह फिलहाल ज्ञान की जटिलता का सबसे बेहतर समाधान है। इसके मुताबिक यह माना जाता है कि यह कहने में कि हमें किसी विषय का ज्ञान है, हम में यह आस्था होनी चाहिए कि हम वाकई इस विषय पर जानकारी रखते हैं, यह जानकारी सही होनी चाहिए, और इसे सही ठहराने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रमाण होने चाहिए।

अब तक मैंने ज्ञान के बारे में सामान्य बातें कीं। अब हम विज्ञान को समझने की कोशिश करें।

विज्ञान की व्यापकता - देश-काल के पैमानों में विज्ञान में विषयों की व्यापकता आतंक पैदा करती है। सूक्ष्म से विशाल तक, परमाणु की नाभि में मौजूद कणों के 10-18 मीटर के सूक्ष्मतम आकार से लेकर 1028 मीटर तक कायनात के दोनों छोरों तक की विशालता पर जानकारी इकट्ठा करना प्राकृतिक विज्ञान के अन्तर्गत है। इसी तरह अगर कायनात की शुरुआत के बड़े धमाके से लेकर अब तक के समय को साल भर के कैलेण्डर में समेटा जाए तो इन्सानी सभ्यता के लिए आखिरी पन्द्रह मिनट ही बनते हैं। इस वजह से विज्ञान के बारे में ऐसी सही-गलत धारणा पनपी है कि विज्ञान ही इल्म का सबसे ऊँचा दर्जा है। समाज विज्ञान में देश-काल के पैमाने इतने फैले हुए नहीं हैं; इन्सानी फितरत को समझने के लिए जिस्म के दिख सकने वाले पैमाने, 1 मिली मीटर से लेकर धरती से चाँद या सूरज की दूरी काफी है। इसी तरह वक्त का पैमाना भी एक पल से लेकर कुछ करोड़ साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। पर इन्सानी फितरत की जटिलताएँ इतनी हैं कि ज्ञान की विधाओं में समाज विज्ञान या मानविकी किसी मायने में प्राकृतिक विज्ञान से कम नहीं आंके जा सकते हैं।

प्रकृति-विज्ञान और छद्म-विज्ञान: विज्ञान के दर्शन में एक बड़ा सवाल डीमार्केशन यानी यह फर्क करने का है कि क्या विज्ञान है और क्या नहीं है। जब कोई बात विज्ञान के दायरे की न हो, पर उसे जबरन वैज्ञानिक कहा जाए तो इसे सूडो-साइंस या छद्म-विज्ञान कहते हैं। छद्म-विज्ञान को विज्ञान ठहराने के लिए जानबूझकर अस्पष्टता लाई जाती है। मनमर्ज़ी के अपवाद माने जाते हैं।

ज्योतिष-विद्या और होम्योपैथी छद्म-विज्ञान हैं। ‘छद्म’ के इस्तेमाल से कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, पर इसे सिर्फ इस अर्थ में लेना चाहिए कि यह विज्ञान से इतर उन बातों को, जो विज्ञान नहीं हैं, उन्हें विज्ञान कहे जाने पर रोक लगाने के लिए है। आयुर्वेदिक या अन्य पारम्परिक दवाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं और कई दवाओं को विज्ञान-सम्मत पाया गया है, पर आयुर्वेद के दार्शनिक आधार (कफ, वात और पित्त के अनुसार जिस्म की पहचान और इनमें असन्तुलन होने से बीमारी होना आदि) को छद्म-विज्ञान कहा जाएगा। अक्सर इस बात को समझे बिना कि सभी दवाओं को वैज्ञानिक रूप से गलत नहीं कहा जा रहा है, लोग आयुर्वेद के पक्ष में बहस करने लगते हैं। इसी तरह ज्योतिर्विज्ञान और ज्योतिषशास्त्र में फर्क है।

वैज्ञानिक पद्धति: आम तौर पर प्रायोगिक विज्ञान में इंडक्शन की युक्ति का इस्तेमाल होता है। अलग-अलग अवलोकनों के आधार पर अनुमान लगाए जाते हैं। इन अनुमानों को सोचे-समझे प्रयोगों के ज़रिए परखा जाता है। फिर हम कुदरत के नियमों को जान पाते हैं और सही अनुमान को समझते हुए वैज्ञानिक सिद्धान्त तक का सफर तय करते हैं।

वैज्ञानिक पद्धति की खासियत

वैज्ञानिक पद्धति की कुछ व्यावहारिक और कुछ दार्शनिक खासियतें हैं, जो पद्धति के रूप में ज्ञान पाने के अन्य तरीकों से इसे अलग करती हैं।

- व्यावहारिक स्तर पर विज्ञान में उन्हीं सवालों पर खोजबीन होती है, जो कुदरत में हैं। इन्सान ने अपनी हरकतों से जो सवाल पैदा किए हैं, जैसे माली हालात के सवाल आदि, के लिए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, पर वे विज्ञान के सवाल नहीं हैं।

- इन्सान से जुड़ी जिस्मानी बातों पर भी उसी तरह जानकारी इकट्ठी की जाती है जैसी बेजान चीज़ों पर होती है।

- किसी भी घटना पर अवलोकनों को दर्ज कर उस पर अनुमान लगाए जाते हैं।

- ये अनुमान ऐसे होने चाहिए जिन्हें परीक्षण द्वारा जाँचा जा सके।

- जाँच के द्वारा जो आँकड़े मिलते हैं उनके मुताबिक किसी अनुमान को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार किया जाता है।

- लगातार प्रयोगों के द्वारा हम उन कुदरती नियमों को जान सकते हैं, जिनके मुताबिक वे घटनाएँ होती हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है।

यानी कि विज्ञान में बार-बार किए अवलोकन (प्रत्यक्ष), इनके आधार पर किए अनुमान, भिन्न अनुमानों पर आधारित प्रयोग, प्रयोगों में पाई जानकारी के आधार पर बनाए गए नियमों और आखिर में सिद्धान्त तक पहुँचने की एक शृंखला है। मसलन, कोई भी चीज़ अणुओं-परमाणुओं की बनी है, और ये कण एक-दूसरे से अलग विचरते हैं, इस धारणा को वैज्ञानिक सिद्धान्त बनने में तकरीबन दो हज़ार साल लगे। अणुओं की कल्पना कणाद और डेमोक्रिटस जैसे मनीषियों ने की थी, पर जो रोज़ाना की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें अणुओं की भूमिका क्या है, इसे समझने में अरस्तू से डाल्टन की लम्बी यात्रा है। अरस्तू का अनुमान था कि चीज़ों में कण एक-दूसरे में समाए हुए हैं और डेमोक्रिटस आदि का अनुमान था कि अणु एक-दूसरे से अलग हैं। सैकड़ों सालों तक प्रयोगों के आधार पर रासायनिक क्रियाओं के नियम बने। इसके बाद सामने आए डाल्टन के सिद्धान्त को हम वैज्ञानिक सिद्धान्त कहते हैं। इसके सौ साल बाद ही पदार्थ की संरचना के नए सिद्धान्त सामने आ गए (क्वांटम गतिकी)। पुराने सिद्धान्तों की सीमाओं को समझकर निरन्तर नए सिद्धान्तों का आते रहना विज्ञान में लाज़िम है।

इसी तरह परमाणु में नाभि और नाभि के बाहर क्या कुछ है, इसकी साफ समझ सौ साल पहले ही बनी। जो कुछ देखा गया था, उससे अनुमान निकले कि कैसे कण परमाणु के अन्दर हो सकते हैं। अलग अनुमानों में से एक सही सिद्धान्त का चयन रदरफोर्ड के प्रयोग के बाद ही सम्भव हुआ जिसमें सोने की पतली परत पर रेडियोसक्रिय आल्फा कणों को टकराया गया और यह देखा गया कि अधिकतर आल्फा कण या तो सीधे परत में से निकल जाते हैं या उनके गति-पथ में थोड़ा बदलाव आता है, पर कुछेक बिलकुल पलटकर वापस मुड़ आते हैं। यानी परमाणु में बहुत ही छोटे-से केन्द्र में एक तरह के, और उसके बाहर दूसरी तरह के कण हैं। ऐसे और उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनसे साफ होता है कि विज्ञान और अन्य मीमांसाओं में क्या फर्क हैं।

आयुर्वेद या योग के दार्शनिक आधार का विज्ञान की विशेषताओं से कोई लेना-देना नहीं। शरीर में कफ-वात-पित्त का सन्तुलन बिगड़ जाए तो रोग होते हैं -- यह एक सिद्धान्त है, पर यह वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है। इससे इस सिद्धान्त का महत्व कम नहीं हो जाता, पर अगर कोई जबरन इसे वैज्ञानिक कहे तो वह धोखेबाज़ी है। पर आयुर्वेद में काम ली जाने वाली कई दवाओं और योग अभ्यासों को वैज्ञानिक तरीकों से परखा गया है और उन्हें उपयोगी पाया गया है।

वैज्ञानिक पद्धति की यह विशेषता है कि एक जैसी परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों द्वारा, अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग समय पर, एक ही परीक्षण के निष्कर्ष एक-समान होना लाज़िम है। सिर्फ इस वजह से कि अनगिनत लोगों को होम्योपैथी से फायदा पहुँचता है, यह मान्यता वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहला सकती। कुछ ही लोगों के तज़ुर्बे में बार-बार किसी बात का होना मात्र, वैज्ञानिक होने की कसौटी नहीं है।

एक और विशेषता यह है कि अध्ययन के लिए उपयुक्त राशियों का परिमाणात्मक मापन होना लाज़िम है। यानी कि सिर्फ गुणात्मक नहीं, परिमाणात्मक आँकड़े होने चाहिए। मानविकी में हम हमेशा परिमाण या मात्रा की बात नहीं करते। जैसे किसी कविता या कला की खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं हो सकता। जहाँ वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल हो, जैसे समाज-विज्ञान या अर्थशास्त्र में, वहाँ यह परिमाणात्मक मापन लाज़िम होता है। जिन राशियों को मापा जाता है, उन पर नियंत्रण होना भी लाज़िम है। मसलन, अगर तापमान में बदलाव किया जाए तो इसका प्रभाव देखने के लिए साथ में किसी और राशि में बदलाव नहीं हो सकता।

इनके अलावा एक और बड़ी खासियत यह है कि वैज्ञानिक सिद्धान्त के सन्दर्भ में हम ऐसी स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, जब वह सिद्धान्त गलत साबित हो सके। इस बात को सबसे पहले कार्ल पॉपर ने फॉल्सिफाएबिलिटी (falsifiability) के नाम से प्रतिपादित किया। मसलन, ईश्वर का होना दुनिया को समझने का एक तरीका है, पर यह वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि हम ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ यह गलत साबित हो सके। जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त वैज्ञानिक सिद्धान्त है, क्योंकि इसे गलत साबित करने के लिए खिड़की से छलाँग लगाते हुए नीचे न गिरकर, हमारा ऊपर की ओर जाना सोचा जा सकता है।

विज्ञान पर कोई आखिरी राय आ गई हो, ऐसा नहीं है, पर पिछली सदी में काफी हद तक विज्ञान पर अच्छी समझ बनी है, जिसका ज़िक्र हमने किया है।

ज्ञान-विज्ञान की इन सभी बातों की जो मुख्य समस्या है, वह यह है कि हम यह मान रहे हैं कि जो कुछ देखा-जाना जाता है, उसे हम अपने से अलग कर सकते हैं। यह विवादास्पद है। दृश्य में द्रष्टा के शामिल होने की समस्या ज्ञान पाने में सबसे बड़ी बाधा है। प्रकृति विज्ञान में काफी हद तक इससे बचा जा सकता है, क्योंकि सिद्धान्तत: हम मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मानव-विज्ञानों में इससे निजात असम्भव है। इसलिए हर निष्कर्ष को समझते हुए पहले जिज्ञासु की पहचान करनी ज़रूरी है।

ज्ञान-विज्ञान की इन सभी बातों की जो मुख्य समस्या है, वह यह है कि हम यह मान रहे हैं कि जो कुछ देखा-जाना जाता है, उसे हम अपने से अलग कर सकते हैं। यह विवादास्पद है। दृश्य में द्रष्टा के शामिल होने की समस्या ज्ञान पाने में सबसे बड़ी बाधा है। प्रकृति विज्ञान में काफी हद तक इससे बचा जा सकता है, क्योंकि सिद्धान्तत: हम मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मानव-विज्ञानों में इससे निजात असम्भव है। इसलिए हर निष्कर्ष को समझते हुए पहले जिज्ञासु की पहचान करनी ज़रूरी है।

दृश्य पर द्रष्टा का प्रभाव

मानव विज्ञान में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ अध्ययन किए जा रहे गुणधर्म अध्येता के साथ बदलते रहते हैं। हम तीन ऐसे उदाहरणों का ज़िक्र करेंगे।

मनोविज्ञान: अक्सर छात्रों को मेधावी और कम मेधावी श्रेणियों में बाँटकर अलग वर्गों में पढ़ाया जाता है। खास तौर पर प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के साथ कोचिंग इंस्टिट्यूट्स में ऐसा होता है। ऐसे वर्गीकरण पर मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है और पाया है कि अक्सर कई मेधावी छात्र गलती से कम मेधावी श्रेणी में डाल दिए जाने पर पहले से बदतर प्रदर्शन करने लगते हैं। इसका उल्टा भी कभी-कभी देखा गया है कि जिसे कम मेधावी माना जाता रहा, उसे मेधावी वर्ग में डालने पर प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

अर्थशास्त्र: शेयर मार्केट में पैसा लगाने में जो ज़्यादा आक्रामक रुख रखते हैं, उनको बुल या सांड कहा जाता है, और सावधानी बरतते हुए कम निवेश करने वालों को बेयर या भालू कहा जाता है। अगर सांडों की तादाद ज़्यादा हो तो शेयर्स की कीमत बढ़ती चली जाती है, और भालुओं की तादाद ज़्यादा हो तो कीमतें गिरती रहती हैं।

मनुष्य-विज्ञान: कई पिछड़े इलाकों में अक्सर गुन चलाना, देवी चढ़ना जैसी जादू-टोना की घटनाओं का ज़िक्र होता है। वैसे तो यह मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, पर रोचक बात है कि जिस इन्सान को लोग देवी के प्रकोप या आशीर्वाद से ग्रस्त कहने लगते हैं, कई बार वह व्यक्ति (ज़्यादातर महिलाएँ) यह मानने लगता है कि सचमुच उसके साथ ऐसा हो रहा है।

विज्ञान और समाज

यह ज़रूरी है कि समाज में विज्ञान पर जागरूकता और वैज्ञानिक चेतना फैलाई जाए, पर इसके लिए विज्ञान को श्रेष्ठ साबित करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि जिन गैर-वैज्ञानिक बातों से हमें नुकसान पहुँचता है, उनके बारे में लोगों को समझाया जाए। मसलन, सुबह या देर रात को धर्मस्थानों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से शोर का प्रदूषण बढ़ने से हमें जो नुकसान होता है, उस बारे में समझाएँ। पर ऐसे समाज में जहाँ धर्म की बड़ी भूमिका है, यह ज़रूरी नहीं कि हम लोगों से यह कहें कि ईश्वर में उनकी आस्था छोड़ दें। भिन्न धर्मों में आस्था रखते हुए या नास्तिक होते हुए भी शान्ति के साथ रहा जा सकता है, इस बात को बढ़ावा दें।

अक्सर लोग कहते हैं कि कई वैज्ञानिक अपने निजी जीवन में धार्मिक और कभी-कभी तो अन्धविश्वासी होते हैं। थॉमस कुन के अनुसार दरअसल, विज्ञान के पेशे में भी अधिकतर वैज्ञानिक शोध करते हुए समकालीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मान्यताओं के दायरे में ही रहते हैं। जब इन मान्यताओं को तोड़ती नई बातों का पता चलता है तो कई वैज्ञानिक इन्हें छिपाने तक की कोशिश करते हैं। पर इस तरह के व्यतिरेक (एनोमलीज़) इकट्ठा होते रहते हैं और देर-सबेर कुछ वैज्ञानिक पुरानी मान्यताओं को बदलकर या उनमें संशोधन कर नए सिद्धान्त गढ़ते हैं। इसे पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है।

विज्ञान के इंकलाब: जब पुरानी प्रतिष्ठित मान्यताओं को तोड़कर नए सिद्धान्त गढ़े जाते हैं तो कुन की भाषा में इसे संरचनात्मक इंकलाब कहते हैं। डाल्टन की परमाणु थियरी, डार्विन का जैविक विकास का सिद्धान्त, क्वांटम थियरी आदि संरचनात्मक इंकलाब की मिसाल हैं।

वैज्ञानिक तर्कशीलता की सीमाएँ

अक्सर लोग कहते हैं कि विज्ञान हर सवाल का जवाब नहीं देता है। सही है, वैज्ञानिक पद्धति हर किसी सवाल के जवाब ढूँढ़ने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञान की कई सीमाएँ हैं।

नैतिक निर्णय: विज्ञान यह तय नहीं करता कि शोध का विषय क्या होगा। नाभिकीय शस्त्रों पर काम करना है या नहीं, हिरोशिमा पर बम गिराना है या नहीं, ये वैज्ञानिक सवाल नहीं हैं। पर पेशेवर वैज्ञानिक इतना कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। जो मानव-विरोधी है, कुदरत विरोधी है, उसके खिलाफ खड़ा होना हर इन्सान की ज़िम्मेदारी है। वैज्ञानिक भी इन्सान ही होता है।

सौन्दर्यपरक निर्णय: कौन-सी कलाकृति या साहित्यिक कृति ज़्यादा खूबसूरत है, यह वैज्ञानिक सवाल नहीं है। किस कृति में तकनीकी बेहतरी है, यह वैज्ञानिक सवाल हो सकता है। तकनीकी बेहतरी सौन्दर्य के पैमाने की माप नहीं हो सकती है।

अलौकिक घटनाओं पर निर्णय: विज्ञान भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं के साथ जुड़े सवालों का विषय है। जो लोग अलौकिक घटनाओं में रुचि रखते हैं, उन्हें अपनी शंकाओं के निदान विज्ञान में नहीं ढूँढ़ने चाहिए।

मानव विज्ञान और मानविकी: मानव विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र, समाज-शास्त्र आदि; और मानविकी, जैसे साहित्य, कला, इतिहास आदि में ज्ञान पाने के तरीकों की अपनी अलग खासियत हैं।

आत्म-चेतना: इन्सान बड़ा ही आत्म-सचेत जानवर है। अन्य जानवरों में भी आत्म-चेतना कुछ हद तक होती है, जैसे कुत्ते आईने में अपना अक्स देखकर भौंकने लगते हैं, चिम्पांज़ी कुछ हद तक समझ लेते हैं कि वे खुद को देख रहे हैं। आत्म-चेतना से लैस होने की वजह से इन्सान के रिश्तों और उसके निजी या सामाजिक मामलों का अध्ययन बहुत जटिल हो जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में यह समस्या नहीं आती है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में द्रष्टा के प्रभाव से बचने की अधिकतम कोशिश होती है।

भाषा: विज्ञान की भाषा गणित है और उसमें कम-से-कम अस्पष्टता होनी चाहिए, जबकि मानविकी में भाषा में ज़रूरी अस्पष्टताएँ होती हैं।

युक्ति: प्रकृति विज्ञान और मानव विज्ञान में युक्ति के प्रकार अलग होते हैं। जहाँ वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल होता है, इंडक्शन अधिक और अन्यथा डिडक्शन ज़्यादा काम में आता है, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। मानविकी में प्रस्तावनाओं के मतलब और मकसद मुख्य होते हैं, जबकि प्रकृति विज्ञान में अवलोकन और कारण-कारक अनुमानों के बिना सिद्धान्त तक पहुँचने की यात्रा शु डिग्री ही नहीं होती।

स्वच्छन्द सोच: प्रकृति विज्ञान में स्वच्छन्द सोच भी रासायनिक-भौतिक प्रक्रियाओं का समूह है, इस समझ से कई दार्शनिक समस्याएँ पैदा होती हैं। अगर सब कुछ कुदरती नियमों से ही हो रहा हो तो सही-गलत का हिसाब कैसे रखें। मानव विज्ञान में यह मानकर चलते हैं कि नैतिकता और मूल्य-बोध के मुताबिक हम अपनी सोच बदलते हैं।

सृजनात्मकता: विज्ञान में सृजन के कई पक्ष हैं। किसी नई खोज के स्रोत अराजक हो सकते हैं। पॉल फेयराबेंड ने इस बात पर ज़ोर दिया है। खोज होने पर उसे प्रमाणित करना लम्बी प्रक्रिया है। इसमें भी प्रयोगों के चयन और डिज़ाइन में सृजन के कई पहलू हैं। पर मानविकी में सृजन का स्वरूप इससे बहुत अलग है। चूँकि विज्ञान में निष्कर्षों को दुहरा पाना एक अहम खासियत है, इसलिए पुरानी वैज्ञानिक खोजों को बचाए रखना एक ऐतिहासिक मुद्दा है, पर कला और साहित्य आदि में पुनरावृत्ति हमेशा सम्भव नहीं है, खास तौर पर अगर काम बेहतरीन और उम्दा हो। इसलिए पुरानी कृतियों को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है।

बड़ी संख्या के नियम: विज्ञान में संख्याएँ तकरीबन अनन्त तक चली जाती हैं, इसलिए गुणधर्मों पर औसत निष्कर्ष पाए जाते हैं, जैसे किसी बर्तन में किसी भी कोने में पानी का तापमान एक ही नियत मान का होता है, क्योंकि वह एवोगेड्रो संख्या (1024) के बराबर अणुओं की संख्या का औसत गुण है। पर मानव-विज्ञान में गिनती लाख-करोड़ से ज़्यादा नहीं होती। इसलिए निष्कर्ष नियत नहीं होते हैं। जब कुछ ही अणुओं-परमाणुओं पर अध्ययन होते हैं (जैसे नैनो-साइंस में), तो सामान्य गुणधर्मों में अक्सर बड़े बदलाव पाए जाते हैं। इसी तरह मानव विज्ञान में कुछेक लोगों पर अध्ययन कर पूरे समाज के लिए लागू हो सकने वाले नियम बनाना गलत है।

मानव-विज्ञान में फर्सटेहेन (verstehen) पोज़ीशन - फर्सटेहेन जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है - समझना या समझ बनाना। मानव और मानव-समाज को समझने के लिए हमें इन्सान के अन्दर प्रवेश कर उसके कार्यों के अर्थ और निहित मकसद समझने पड़ते हैं, महज़ आँकड़े हमें सच नहीं बतलाते।

अब हम आखिरी मुद्दे पर आएँ: जिस अँधेरे दौर से हम गुज़र रहे हैं, इसमें रहते हुए हम रोशनी की तलाश कैसे करें। मानव अन्य जानवरों से इसी बात में अलग है कि उसे कुदरती तौर पर ज्ञान-मीमांसा की काबिलियत मिली है। वह सवाल कर सकता है। वह तर्क और भावनात्मकता के साथ भाषा और एहसासों के अर्थ ढूँढ़ सकता है। इसे बचाए रखना इस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई है। फासीवाद हर स्तर पर ज्ञान पर हमला बोलता है। किताबें जलाई जाती हैं, इन्सान और इन्सान में भावनात्मक दरार पैदा की जाती है। हमारे एहसासों को कुन्द और युक्ति का कत्ल किया जाता है। इसलिए ज्ञान और सच पर बुनियादी तरीके से सोचना और इस बारे में हर किसी को सचेत करना किसी भी तरक्की-पसन्द इन्सान का सबसे बड़ा धर्म है।

पर जो अँधेरा ज्ञान से ही उपजता है, वह अहंकार जो हर ज्ञानी में दिखलाई पड़ता है, उससे हम कैसे बचें? अक्सर हम वैचारिक मतभेद की वजह से अलग रास्तों पर चल रहे होते हैं, पर अगर हम गौर करें तो पाएँगे कि अक्सर वैचारिक मतभेद सचमुच इतने गहरे होते नहीं हैं या वे हमें साथ काम करते रहने से विमुख करें, यह ज़रूरी नहीं है। जिन कारणों से हम साथ काम नहीं कर पाते, वे अक्सर वैचारिक मतभेदों से ज़्यादा निजी अहं या रिश्तों की जटिलताओं से उपजे होते हैं। जो ज्ञान हमें बेहतर इन्सान न बनाए, जो अपने और दूसरों के जीवन में बेहतरी न लाए, उसका फायदा क्या! इसलिए लड़ाई सिर्फ औरों से नहीं, खुद से भी लड़नी है। इसीलिए तो कबीर कह गए हैं कि ‘ढाई आखर प्रेम का...’। इस ढाई आखर को पाने का कोई स्रोत नहीं है, इसे हमें खुद ही अपने अन्दर से ही प्राप्त करना होता है।

हरजिन्दर सिंह ‘लाल्टू’: सेंटर फॉर कम्प्यूटेशनल नेचुरल साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आई.आई.आई.टी., हैदराबाद में प्रोफेसर। पिं्रसटन यूनिवर्सिटी, न्यू यॉर्क, यूएसए से पीएच.डी.। सन् 1987-88 में एकलव्य के साथ यूजीसी द्वारा स्पेशल टीचर फैलोशिप पर हरदा में रहे। आप हिन्दी में कविता-कहानियाँ भी लिखते हैं।

यह लेख उनके कुबेर दत्त स्मृति व्याख्यान (20 नवम्बर 2016, गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली) पर आधारित है।

सन्दर्भ: व्याख्यान में बहुत सारी सामग्री रिखार्द फान दे लागेमात (Richard van de Lagemaat) की हाई स्कूल के बच्चों के लिए लिखी किताब थियरी ऑफ नॉलेज (केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, 2014) से ली गई है। तस्वीरें इंटरनेट से डाउनलोड की गई हैं और कई साइट्स पर उपलब्ध हैं। विज्ञान के दर्शन पर कई अच्छी किताबें हैं, जिनमें सामीर ओकाशा (Samir Okasha) का लिखा मोनोग्राफ फिलॉसोफी ऑफ साइंस (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002) सहज पठनीय है। गम्भीर चर्चा के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/ पर दी गई सामग्री पढ़ी जा सकती है।

हावर्ड ज़िन का उद्धरण उनकी किताब पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (हार्पर, 2005) के पहले अध्याय से लिया गया है; इस अध्याय का लेखक के द्वारा किया अनुवाद पहल के 36वें अंक, 1988 में छपा था।

विज्ञान के दर्शन और इतिहास के बारे में और जानने के लिए संदर्भ अंक-113 और 114 में प्रकाशित उमा सुधीर के लेख पॉपर, कुन और विज्ञान में नियम व सिद्धान्त कैसे बनते हैं? पढ़ें।