लेखक : विजय वर्मा

अनुवाद - सुशील जोशी

इस सेमीनार के दो दिन मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहे हैं। हालाँकि हॉल में भाषाविदों की भरमार है मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ स्कूल शिक्षकों की भी पर्याप्त संख्या है और मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह उनकी रुचि का होगा।

शुरु में जब मुझसे बोलने को कहा गया था तो, विषय सुझाया गया था - समझ में मदद के लिए भौतिक शास्त्र कैसे पढ़ाएँ। मुझे लगा कि मैं जितना बताने में सक्षम हूँ उससे कहीं अधिक बताऊँगा। यदि शीर्षक थोड़ा बड़बोला लग रहा है तो माफ कीजिएगा।

जैसा कि हम पिछले दो दिन से सुन रहे हैं, बीसवीं सदी के मध्य तक पूरब और पश्चिम दोनों तरफ, शिक्षा में व्यवहारवाद का बोलबाला था। जब मैं स्कूल में था, लगभग उसी समय ऐसा कुछ हुआ जिसका असर दुनिया भर में विज्ञान शिक्षा पर पड़ा। यह था 1950 के मध्य दशक में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक छोड़ा जाना। ज़ाहिर है इस मानव निर्मित वस्तु को पृथ्वी के चक्कर लगाते देखना रोमांचक था। मगर इसके कारण जिस ढंग से विज्ञान व टेक्नॉलॉजी पढ़ाए जाते थे उसे लेकर एक असुरक्षा का भाव पैदा किया और एक चुनौती पेश कर दी। इस ज़बर्दस्त प्रगति की वजह से, जो उपग्रह के प्रक्षेपण के रूप में साकार हुई थी, पश्चिमी देश सोवियत संघ से एक खतरा महसूस करने लगे। इसके परिणामस्वरूप, और मेरे ख्याल में, इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1960 के दशक में कई सारे देशों में विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम शुरु हुए जिन्होंने एक मायने में स्कूल में विज्ञान पढ़ाने के तौर-तरीकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। मैं खास तौर से हार्वर्ड प्रोजेक्ट फिज़िक्स, दी स्कॉटिश स्कूल प्रोग्राम और इंग्लैण्ड में नफील्ड प्रोजेक्ट का ज़िक्र करूँगा। ये कार्यक्रम एक-दूसरे से काफी अलग थे मगर इन सबमें एक साझा बात यह थी कि तथ्यों और आँकड़ों पर महारत हासिल करने की बजाय ज़ोर विषय की संरचना सीखने-सिखाने पर था। ज़ोर विज्ञान के परिणामों की बजाय विज्ञान की प्रक्रिया पर था। एक प्रयास यह भी था कि मात्र तोतारटन्त की बजाय खोजबीन और प्रयोगों की ओर कदम बढ़ाए जाएँ। कक्षा में प्रवचननुमा विमर्श पर ज़ोर कम दिया गया और लोगों को, कम-से-कम छात्रों को, खोज व अन्वेषण की धारणा विकसित करने को प्रेरित किया गया।

हमारे देश में पारम्परिक रूप से, और अक्सर आज भी, विज्ञान को मूलत: ‘प्राप्त ज्ञान’ के रूप में सीखा जाता है। तथ्यों के एक ऐसे पुलिन्देे के रूप में सीखा जाता है, जिसे लम्बे समय में विकसित किया गया है और जिसमें कोई प्रश्न, कम-से-कम कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुत्तरित नहीं है। पाठ्यक्रम की प्रकृति, जिस ढंग से उसे कक्षा में पढ़ाया जाता है, और जिस ढंग की परीक्षा प्रणाली है, इन सबका मिला-जुला नतीजा यही होता है। पारम्परिक ढाँचे में प्रयोग, खोजबीन या चर्चा की कोई जगह नहीं है क्योंकि इन्हें फालतू की कवायद माना जाता है, जो कक्षा में पाठ्यक्रम के कार्यक्षम संचालन में बाधा पहुँचाते हैं।

दूसरी ओर, साठ के दशक में विकसित पाठ्यक्रमों में उस चीज़ की झलक थी जिसे निर्माणवादी पैराडाइम कहा जा रहा है। इस निर्माणवादी नज़रिए के मूल में यह विश्वास है कि व्यक्तियों की अपनी संकल्पनाएँ उनकी समझ को निर्देशित करती हैं। इस पैराडाइम के मुताबिक बाह्य विश्व का ज्ञान एक मानव निर्माण है। इसे ‘प्रकृति की किताब’ से सीधे नहीं पढ़ा जा सकता। हर सीखनेवाले को अवधारणाओं का एक पुंज निर्मित करने का प्रयास करना पड़ता है, जिसके ज़रिए वह बाह्य विश्व को देखता है। ज़ाहिर है एक यथार्थ है चूँकि वह हमें दिखता है, शायद कई परतों वाला यथार्थ है, प्रगट रूप जिसकी सबसे बाहरी परत है। वैज्ञानिक अपने यंत्रों और प्रयोगों से इस यथार्थ की तहकीकात करने का प्रयास करते हैं, और फिर यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि यथार्थ वास्तव में कैसा है।

मॉडल निर्माण या सिद्धान्त निर्माण के ये प्रयास तब तक आज़माइशी रहते हैं जब तक कि यह न दर्शा दिया जाए कि उनमें पूर्वानुमान की क्षमता है। इसके बाद भी यह सम्भावना बनी रहती है कि आगे किए जाने वाले प्रयोग वाकई उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। किसी मॉडल द्वारा की गई भविष्यवाणी और वास्तविक अवलोकन की निकटता किसी भी सिद्धान्त के अच्छे होने का पैमाना है। जब सिद्धान्त द्वारा किए गए पूर्वानुमान और प्रयोगों द्वारा किए गए अवलोकनों के बीच अन्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो लोग सोचने लगते हैं कि नए प्रयोगों या प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के मद्दे नज़र सिद्धान्त में संशोधन का वक्त आ गया है। लिहाज़ा, वैज्ञानिक व्याख्या सीखते वक्त हमें उसकी प्रयुक्ति के क्षेत्र और उसकी उपयोगिता की सीमाओं को समझना होगा।

|

कौन-सा तरीका अपनाएँ? जब आप पाठ्यक्रम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको बच्चों की समझ के बारे में सचेत होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जब बच्चे कक्षा में आते हैं, तो वे खाली दिमाग नहीं होते जिन्हें भरे जाने का इन्तज़ार है, न ही वे कोरी स्लेट होते हैं जिन पर कुछ भी लिख दिया जाए। एक अच्छा पाठ्यक्रम वह होगा जिस पर आप काफी समय लगाएँगे या एक अच्छी डिज़ाइन वह होगी जिसमें आप काफी समय खर्च करेंगे। इसके लिए शिक्षकों व पाठ्यक्रम निर्माताओं दोनों को शोध व डिज़ाइन के रूप में काफी मेहनत करने की ज़रूरत होती है और मेरे ख्याल में यही जवाब है। निर्माणवादी पैराडाइम छोड़ना नहीं मगर इसमें संशोधन करना ताकि इस तथ्य का ध्यान रखा जा सके कि बच्चों की कुछ शुरुआती संकल्पनाएँ होती हैं और आपको उस बिन्दु से आगे बढ़कर कहीं पहुँचना है। कभी-कभी हो सकता है कि वे, आप जहाँ चाहते हैं, उसके काफी नज़दीक हों; कभी-कभी वे बहुत दूर हो सकते हैं। आप चाहें तो यह काम एक अनिरन्तर प्रक्रिया से करें या निरन्तर प्रक्रिया से करें मगर मेहनत करनी होगी। |

अलबत्ता, यथार्थ की वास्तविक संरचना सदा एक रहस्य बनी रहेगी। हमारे पास सिर्फ यथार्थ के सन्निकटन हैं, यथार्थ के मॉडल हैं। और जिस तरह से स्वयं यथार्थ एक रहस्य बना रहता है उसी तरह यथार्थ के विवरण के रूप में गणितीय मॉडल्स की दक्षता भी एक रहस्य बनी रहती है, जैसी कि सबसे पहले आइंस्टाइन ने टिप्पणी की थी।

कार्यक्रमों की सफलता-असफलता

निर्माणवादी कार्यक्रम का असर भारतीय शिक्षा पर भी हुआ था और मुझे याद है कि 1967 में ऑल इण्डिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था। इसे एनसीईआरटी का वित्तीय सहयोग मिला था। यह तीन साल चला था और मुख्यत: पब्लिक स्कूलों - दून, नाभा, अजमेर में। प्रोजेक्ट में नफील्ड कार्यक्रम को भारतीय परिस्थिति व हालात के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई थी। बाद में यह एक कार्यक्रम की प्रेरणा बना जो मुम्बई के नगरपालिका स्कूलों में तीन साल चला। फिर 1970 के दशक में शुरु हुआ होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम भी शुरुआती अवस्था में नफील्ड कार्यक्रम से काफी प्रभावित रहा। जिन तीन प्रोजेक्ट का मैंने ज़िक्र किया है, उनमें से पहला कार्यक्रम तो दो साल में ही बन्द हो गया था हालाँकि उसकी सामग्री तीन-वर्षीय कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी। इसके बन्द होने का एक कारण तो यह था कि एनसीईआरटी ने वित्तीय सहयोग बन्द कर दिया था और दूसरा कारण यह था कि जिन पब्लिक स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था, वे भी खास संवेदी नहीं थे। उनके पास नफील्ड कार्यक्रम के लिए बनाई गई सारी सामग्री व उपकरण वगैरह उपलब्ध थे और इस तरह के भारतीयकरण में उनकी खास रुचि नहीं थी।

मुम्बई स्कूलों का कार्यक्रम भी करीब तीन साल चला था और वहाँ इसके अवसान का कारण थोड़ा अलग था। शिक्षकों ने इस निर्माणवादी तरीके से दो साल तक खुशी-खुशी पढ़ाया और फिर तीसरे साल के शु डिग्री में कक्षा 8 के शिक्षकों को बताया गया कि उनके बच्चों को नगर निगम बोर्ड की परम्परागत परीक्षा में ही बैठना होगा। ज़ाहिर है, शिक्षकों के बीच हड़कम्प मच गया और उन्होंने कहा, “हमारी नौकरी का सवाल है, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ाने के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं मगर अब हमें सामान्य पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाना होगा।” लिहाज़ा वे अपने पारम्परिक तौर-तरीकों पर लौट गए और कार्यक्रम धराशायी हो गया।

|

विज्ञान शिक्षण किस उम्र से शुरु किया जाए अक्सर यह बात होती है कि बच्चों को किस उम्र में विज्ञान सीखना चाहिए? मेरे ख्याल में कक्षा 6 से विज्ञान सिखाना शु डिग्री करें तो कोई बड़ा घाटा नहीं होगा। मुझे लगता है कि शुरुआती वर्षों में उन्हें अच्छी भाषा क्षमता विकसित करनी चाहिए, गणितीय क्षमताओं का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। विज्ञान एक केन्द्रीय विषय नहीं है, इस अर्थ में कि बच्चों ने भाषा में जो कुछ सीखा है और गणित में जो कुछ सीखा है यह उसकी बुनियाद पर निर्मित होता है। मेरे ख्याल में जैसे भाषा शिक्षण को नहीं टाला जा सकता है उसी तरह गणित शिक्षण को भी टाला नहीं जा सकता मगर विज्ञान शिक्षण को कक्षा 6 तक मुल्तवी रखा जा सकता है। यदि पर्यावरण अध्ययन के रूप में आप प्राकृतिक परिघटनाओं के कुछ सामान्य अवलोकन करना चाहें तो ठीक है। उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है मगर मैं सिद्धान्त निर्माण की कोई कोशिश नहीं करूँगा, कक्षा 6 से पहले तो बिलकुल नहीं। मेरा मत यही है। |

होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जो 1972 में शुरू हुआ था, कहीं अधिक लम्बे समय तक चला। मगर इसे भी दो साल पहले (2002 में) एक प्रशासनिक फतवे द्वारा बन्द कर दिया गया। इस फतवे के तमाम विरोध और कार्यक्रम की उपयोगिता और कार्यक्षमता को लेकर तमाम दावों का सरकार के निर्णय पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। तो संक्षेप में यह था वह ऐतिहासिक सन्दर्भ जिसके तहत मैं अपनी बात रखूँगा। मैं करूँगा यह कि आपको इस कार्यक्रम को लेकर हुई कुछ प्रतिक्रियाएँ बताऊँगा और यह बताऊँगा कि लोगों ने जब इस तरीके से विज्ञान पढ़ाने की कोशिश की तो किस ढंग के नए विकास सामने आए हैं।

हुआ यह कि समय के साथ पश्चिम में इस तरह के कार्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम की गहरी छानबीन होने लगी और आलोचना भी होने लगी। असल में यह समझ में आने लगा था कि साठ के दशक में रचे गए पाठ्यक्रम विज्ञान शिक्षा का स्तर, खास तौर से सीखने की उपलब्धियों के सन्दर्भ में, सुधारने में अपेक्षा से कम सफल रहे थे। लोगों ने खोजबीन शु डिग्री की कि ऐसा क्यों है। इसके बाद किए गए अध्ययनों से पता चला कि विज्ञान पाठ्यक्रम के कई हिस्सों में छात्रों ने जो सीखा था वह वैज्ञानिकों द्वारा सही मानी जाने वाली अवधारणाओं से काफी अलग था। मतलब औपचारिक शिक्षा के बाद भी छात्र लगातार गलत धारणाओं से चिपके हुए थे, जिन्हें आजकल यथार्थ की वैकल्पिक संकल्पनाएँ कहा जाता है। जो उन अवधारणाओं से काफी अलग होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक मानते हैं और पाठ्यक्रम निर्माताओं की अपेक्षा थी कि शिक्षा के बाद छात्र भी मानेंगे।

अचरज की बात यह थी कि ये इक्का-दुक्का छात्रों की गलत संकल्पनाएँ नहीं थीं, ये ऐसी गलत संकल्पनाएँ थीं जो लगभग सार्वभौमिक प्रकृति की थीं और काफी दृढ़ता से जड़ जमाए लगती थीं। ये सहजबोध पर आधारित हैं और इन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान हमें भी इस परिघटना को समझने में रुचि पैदा हुई और हमने स्कूली छात्रों, स्नातक छात्रों, स्नातकोत्तर छात्रों और चोरी-छिपे हमारे अपने विभाग के कुछ फैकल्टी सदस्यों का भी एक अध्ययन किया। हमारे लिए यह हैरत की बात थी कि ये गलत संकल्पनाएँ कितनी व्यापक और कितनी आम हैं।

संकल्पनाएँ और समझ

यहाँ मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा कि गलत संकल्पनाओं से मतलब क्या है ताकि आप देख सकें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अचरज की बात सिर्फ यह नहीं थी कि ये गलत संकल्पनाएँ औपचारिक शिक्षा के बावजूद बनी रहती हैं। अचरज की बात यह भी थी कि ये सहजबोध आधारित थीं और इसलिए इन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल था। कई बार यह देखा गया कि औपचारिक शिक्षा के बाद छात्र कभी-कभी सही सिद्धान्त अर्जित कर लेते हैं। मगर वे अपने दिमाग में सहजबोध आधारित नज़रिया और सही सिद्धान्त दोनों रखते हैं, और सवालों के जो जवाब वे देते हैं वे सहजबोध या औपचारिक सिद्धान्त में से किसी पर भी आधारित हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल किस ढंग से पूछा गया है। मैं अगले पाँच मिनट आपसे इसी के बारे में बात करूँगा।

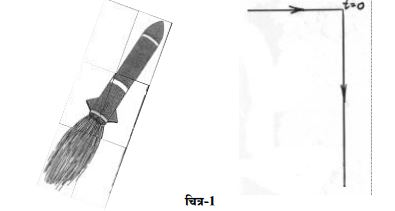

निम्न समस्या पर गौर कीजिए: एक रॉकेट यान एकरूप वेग से सुदूर अन्तरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। समय t=0 पर यह एक रॉकेट छोड़ता है जिसकी दिशा इसकी गति के लम्बवत है। इसके परिणाम स्वरूप रॉकेट में एक एकरूप त्वरण पैदा हो जाता है।

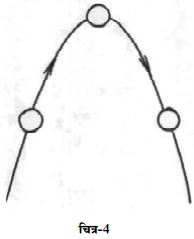

दूसरी ओर, मान लीजिए कि यही समस्या ऐसे छात्रों के सामने रखी जाती है जिन्होंने मेकैनिक्स की शिक्षा ग्रहण की है मगर मैं उन्हें यह नहीं कहता कि ‘रॉकेट के मार्ग का चित्र बनाओ’। इसकी बजाय यदि मैं उनसे यह कहूँ कि “गति का समीकरण लिखो और इस रॉकेट की ट्रैजेक्टरी पता करो”, तो जिन छात्रों ने रोड रनर चित्र वाला उत्तर दिया था, उनमें से कम-से-कम होशियार छात्र कहेंगे, ‘समय t = 0 के बाद X अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी होगी x = vt, जहाँ v X दिशा में रॉकेट का वेग है।’ ज़ाहिर है कि Y दिशा में गति का कोई घटक नहीं है, तो यह एक विशुद्ध त्वरण का मामला है और Y दिशा में तय की गई दूरी y = at2/2 होगी, जहाँ ठ्ठ त्वरण है। मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़कर Y = (a/2v2)x2 प्राप्त कर सकता हूँ। गणित या भौतिकी का हर छात्र जानता है कि यह परवलय (parabola) का समीकरण है। छात्र यह वक्र रेखा खींचकर आपको बता देंगे कि मार्ग परवलय होगा (चित्र-3)। जो आश्चर्यजनक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि या तो ये छात्र आपको यह दूसरा वाला उत्तर देंगे जो सही उत्तर है, वैज्ञानिक रूप से मान्य उत्तर है। या फिर पहले वाला उत्तर देंगे; और उनका उत्तर इस बात पर निर्भर होगा कि आप प्रश्न किस ढंग से रखते हैं। तो ज़ाहिर है कि मामला यह नहीं है कि छात्र समझे नहीं हैं। यह एक अलग समस्या है। जो छात्र समझ चुके हैं, उनमें क्यों यह द्वन्द्व है? हो क्या रहा है? प्रश्न किस तरह से पूछा गया, इसके आधार पर आपको यह वाला उत्तर मिलता है या वह वाला उत्तर मिलता है। यह बात विज्ञान शिक्षा के निर्माणवादी सिद्धान्त की छानबीन के दौरान सामने आई।

अब मैं पूछता हूँ, “ज़रा देखो कि वह क्या चीज़ है जो बदली है? मतलब इस स्थिति (जब गेंद ऊपर जा रही है) से इस स्थिति में (जब गेंद नीचे जा रही है), उस पर कौन-सा बल लग रहा है?” और वे स्वीकार करते हैं कि गेंद पर एकमात्र जो बल लग रहा है, वह गुरुत्वाकर्षण का बल है और गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा नीचे की ओर लगता है और यदि आप प्रश्न को इस रूप में पूछें तो वे सदा यही उत्तर देंगे। मगर यदि आप ऐसा दर्शाएँ कि आप एक चलताऊ सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको यह जवाब मिलेगा कि बल की दिशा वही होना चाहिए जो गति की दिशा है।

कई बार यह देखना दिलचस्प होता है कि ये मत भौतिकी में अवधारणाओं के ऐतिहासिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही उत्तर, गति के बारे में अरस्तूवादी विचारों से मेल खाते हैं जिसमें वस्तु तब तक गतिहीन रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए और बल की दिशा का पता गति की दिशा से चलता है। अर्थात यदि कोई चीज़ गति में है तो इससे पता चलता है कि उस पर गति की दिशा में बल लग रहा है। मैं इस बात पर फिर लौटूँगा। मगर यह एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चों ने सहज बुद्धि से निर्मित किया है और मेरे ख्याल में अरस्तू ने भी इसी कारण से यह सुझाया होगा। यदि आप किसी गेंद को फर्श पर लुढ़काने की कोशिश करें, तो आपको उसे पहले एक धक्का देना होगा। धक्का सिद्धान्त कहता है कि गेंद तब तक लुढ़कती रहती है जब तक धक्का उस पर क्रिया करता रहता है। अलबत्ता यह धक्का गेंद को लुढ़काने में खर्च होता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब धक्का शून्य हो जाता है और यह वह बिन्दु होता है जब गेंद रुक जाती है।

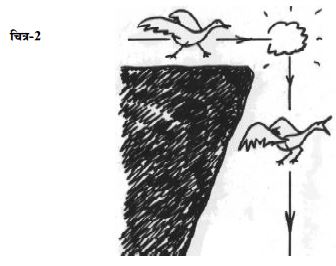

मैं यह चर्चा बाद में करूँगा कि इस विचार में क्या गलती है और इस परिघटना की सही व्याख्या क्या है। मगर मैं और आप देखते यही हैं, बच्चे भी यही देखते हैं कि गेंद को लुढ़काने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है और कुछ समय बाद गेंद रुक जाती है। लिहाज़ा गति बल की क्रिया की दिशा की सूचक है। इसलिए यदि यहाँ गेंद इस दिशा में चल रही है तो यहाँ उस पर उसी दिशा में बल लग रहा होगा; और जब वह गतिहीन है तब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है; और इसी प्रकार से जब वह नीचे की ओर गति कर रही है तो बल नीचे की दिशा में होना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में, रोड रनर पर शुरु में एक निश्चित धक्का लगा था जो खर्च होता रहता है, और जब वह खर्च हो जाता है, तो गुरुत्व हावी हो जाता है और गति सीधे नीचे की ओर होती है।

आम मान्यताएँ

पिछले तीस वर्ष इस क्षेत्र में काफी शोध के गवाह रहे हैं। और अब मैं एक ट्रांसपरेंसी दिखा रहा हूँ। यहाँ सात कथन दिए गए हैं, ये सही या गलत हो सकते हैं। मैं इस वक्त आपको पूर्वाग्रह से ग्रस्त करना नहीं चाहता। मैं करूँगा यह कि एक-एक करके इन कथनों को पढ़ूँगा और फिर मत लूँगा कि आपमें से कितने लोग इन्हें सही मानते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कथन ये हैं:

1. पौधों का डील-डौल जड़ों के ज़रिए मिट्टी से लिए गए भोजन से बनता है।

2. दहन की प्रक्रिया में पदार्थ नष्ट होता है।

3. सूरज और तारे पूर्व से उदित होते हैं।

4. गर्मी का मौसम तब होता है जब धरती सूरज के निकटतम होती है।

5. बल्ब जलाने में विद्युत धारा खर्च हो जाती है।

6. सरल रेखा में एकरूप गति को बनाए रखने के लिए बल लगना ज़रूरी है।

7. भारी चीज़ें हल्की चीज़ों की अपेक्षा तेज़ी से गिरती हैं।

ये सात कथन हैं और अब मैं आपको दो मिनट दूँगा कि आप सोचकर बताएँ इनमें से कितने कथन आपको सही लगते हैं और कितने गलत।

मत लेने के बाद मुझे पता चलता है कि किसी को भी सातों कथन गलत नहीं लगते। सच्चाई यह है कि इनमें से एक भी कथन सही नहीं है।

चलिए तीसरे कथन से शुरु करते हैं, ‘सूरज और तारे पूर्व से उदित होते हैं’। यह तो साफ तौर पर सही नहीं है। यह समझने के लिए कि यह क्यों सही नहीं है, आपको यह देखना होगा कि सूरज कहाँ से उदय होता है और यह ध्यान देना होगा कि एक वर्ष की अवधि में इसमें पूरे 45 डिग्री का अन्तर आता है। इसके अलावा ध्रुव तारा कभी उगता-डूबता नहीं है। जब सूर्यास्त के बाद रोशनी कम होती है तो यह दिखने लगता है, और सूर्योदय के बाद रोशनी बढ़ जाने पर यह दिखाई देना बन्द हो जाता है, ध्रुव तारा अपनी जगह स्थिर रहता है। फिर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर सूरज छ: महीनों तक उगता नहीं और छ: महीनों तक डूबता नहीं। ज़ाहिर है, यह कथन सही नहीं है।

‘गर्मी का मौसम तब होता है जब धरती सूरज के निकटतम होती है।’ मेरे ख्याल में जो लोग इस कथन को सही मान रहे हैं वे इस आधार पर ऐसा सोच रहे हैं कि आप आग के जितने नज़दीक होते हैं, उतना ही गर्म महसूस होता है। इसलिए यह सोचना स्वाभाविक लगता है कि गर्मियाँ तब होती हैं जब धरती सूरज के निकटतम होती है। मगर यदि आप इसके बारे में सोचें तो आप पाएँगे कि इसका मतलब यह होगा कि सूरज के इर्द-गिर्द पृथ्वी के परिक्रमा पथ की दीर्घवृत्ताकार आकृति ही मौसम परिवर्तन का कारण है। हमको पढ़ाया गया है कि सूरज के आस-पास पृथ्वी, और हर ग्रह का, परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। पर यह कोई नहीं बताता कि यह विचलन वृत्त से 1 प्रतिशत से भी कम है। दरअसल, जब पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है, जब वह उपसौर (perihelion) पर होती है, तब वास्तव में उत्तरी गोलार्ध में जाड़े का मौसम होता है। यह कथन सही हो ही नहीं सकता क्योंकि यदि सही है, तो एक ही समय पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह गर्मियाँ होंगी। और आप जानते ही हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़ा होता है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं। इसलिए यह कथन सही नहीं हो सकता कि ‘गर्मियों में पृथ्वी सूरज के सबसे नज़दीक होती है।’

‘बल्ब जलाने में विद्युत धारा खर्च हो जाती है।’ मुझे लगता है कि बच्चे यह धारणा खास तौर से तब विकसित करते हैं जब वे बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च जला-जलाकर बैटरी खर्च हो जाती है। उन्हें यही समझ में आता है कि बल्ब जलाने से विद्युत धारा खर्च हो जाती है मगर विद्युत धारा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, और इलेक्ट्रॉन कभी नष्ट नहीं होते। इसके कारण ही आवेश का संरक्षण होता है। तो यह साफ तौर पर सही नहीं है।

‘सरल रेखा में एकरूप गति को बनाए रखने के लिए बल लगना ज़रूरी है।’ इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। इस समस्या को गैलीलियो ने सम्बोधित किया था। उन्होंने किया यह कि - एक नत समतल (inclined plane) लिया और उसके एक निश्चित बिन्दु से एक गेंद को बार-बार लुढ़काया जिससे उन्हें पता चल गया कि प्रयोग के दौरान वे गेंद को एक-सी ऊर्जा दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक खुरदरी सतह का उपयोग किया, फिर थोड़ी कम खुरदरी सतह ली और अन्त में निहायत चिकनी सतह ली; और उन्होंने देखा कि नत समतल से आगे बढ़ने के बाद गेंद उस सतह पर कितनी दूरी तय करती है, यह इस बात पर निर्भर है कि वह सतह कितनी खुरदरी है। तो फिर उन्होंने तर्क किया कि जैसे-जैसे सतह चिकनी होती जाती है, गेंद की गति पर लगने वाला प्रतिरोध कम होता जाता है और यह अकल्पनीय नहीं है कि यदि सतह पूर्णत: चिकनी हो, तो गेंद को एक बार गति देने पर वह सदा के लिए गति में बनी रहेगी।

इस प्रकार से वे जड़त्व के बारे में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे : वस्तु की कुदरती अवस्था या तो विराम की होती है या एकरूप गति की होती है और गति की मौजूदगी आपको बल की मौजूदगी नहीं बताती, गति में परिवर्तन आपको बताता है कि वस्तु पर बल लग रहा है। यह बताने के लिए गैलीलियो की क्षमता वाला व्यक्ति इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब गेंद किसी सतह पर लुढ़क रही है और धीमी होती जा रही है तब ज़्यादातर लोग यह नहीं पहचान पाएँगे कि एक गुप्त बल है जो गेंद पर लग रहा है और यह बल घर्षण है। चूँकि वे यह नहीं देख पाते कि गेंद पर एक गुप्त बल लग रहा है, उन्हें लगता है कि गेंद को गतिशील रखने के लिए आपको उसे धक्का देते रहना पड़ता है। गेंद को धक्का देने और उस धक्के के खर्च हो जाने की अवधारणा यहाँ से उभरती है।

मुझे एक प्रयोग करने की इजाज़त दीजिए, मेरे पास कई प्रयोग तैयार हैं, मगर फिलहाल एक प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं कि यह कथन सहजबोध पर कितना आधारित है: ‘भारी चीज़ें हल्की चीज़ों की अपेक्षा तेज़ी से गिरती हैं।’

मैं आपको एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँँ जिसकी बात गैलीलियो ने की थी। मुझे पता नहीं, उन्होंने सचमुच यह प्रयोग किया था या नहीं। यह एक मशहूर प्रयोग है जिसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने एक तोप के गोले और एक छोटे पत्थर को पीसा की मीनार से एक साथ गिराया था और दिखाया था कि दोनों साथ-साथ गिरते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने इसका ज़िक्र अपनी किताब टु साइन्सेज़ में किया है। उन्होंने अरस्तू के उस मत की आलोचना की थी कि भारी वस्तुएँ हल्की वस्तुओं से अधिक तेज़ी से गिरती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे न सिर्फ आपको एक किस्म का सैद्धान्तिक तर्क देते हैं कि क्यों यह गलत होना चाहिए, मगर यदि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इसका आशय यह निकलता है, ‘मैं जो कह रहा हूँ, वह भी पूरी तरह सही नहीं है, परम सत्य नहीं है, मगर अरस्तू के कथन में निहित त्रुटि की अपेक्षा मेरे कथन में निहित त्रुटि कहीं कम है। इसलिए मेरे निरूपण में शामिल छोटी-सी गलती की वजह से आपको मेरे सिद्धान्त को अरस्तू के सिद्धान्त के समकक्ष रखने को प्रेरित नहीं होना चाहिए।’

गैलीलियो भौतिक यथार्थ से निकटता की यह अवधारणा जोड़ रहे हैं। बेहतर विवरण वह है जो प्रायोगिक अवलोकन के अधिक निकट हो। यह ज़रूरी नहीं है कि यह सही सिद्धान्त है या वह सही सिद्धान्त है बल्कि सिद्धान्त क्रमश: और बढ़ते क्रम में भौतिक यथार्थ के अधिक निकट पहुँचते हैं और इसी तरह विज्ञान प्रगति करता है। तो मैं आपके लिए गैलीलियो का प्रयोग दोहराता हूँ।

बच्चे क्यों न मानें कि हल्की चीज़ें भारी चीज़ों की अपेक्षा धीमे गिरती हैं। पहले मैं कागज़ का एक टुकड़ा लेता हूँ, उसे एक हथेली पर सपाट रखता हूँ, दूसरे हाथ से एक नोट बुक पकड़ता हूँ और दोनों को साथ-साथ गिरा देता हूँ। अब मैं इस प्रयोग को दोहराता हूँ मगर गिराते समय कागज़ को आड़ा रखने की बजाय खड़ा पकड़ता हूँ। ज़ाहिर है कि इस कागज़ के गिरने की रफ्तार इस पर निर्भर है कि मैं उसे कैसे छोड़ता हूँ। यदि मैं इस प्रयोग को दोहराऊँ मगर कागज़ के टुकड़े को मसलकर एक गेंद बना दूँ तो आप देखेंगे कि नोट बुक के गिरने की गति में और कागज़ के टुकड़े के गिरने की गति में कोई खास अन्तर नहीं रह जाता।

अब मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदर्शन से स्पष्ट है कि कागज़ की आकृति की उसके गिरने के गति में ज़रूर कुछ भूमिका है और यदि आप थोड़ा विश्लेषण करें तो आप समझ जाएँगे कि फर्क हवा के प्रतिरोध की वजह से पड़ रहा है।

प्रदर्शन को जारी रखते हुए, मैं कागज़ के टुकड़े को नोट बुक के नीचे रखकर दोनों को गिरा देता हूँ। दोनों स्पष्ट रूप से साथ-साथ गिरते हैं मगर शंकालु लोग कहेंगे कि इसमें तो एक चीज़ थी जो धीमी गिर रही थी और मैंने धीमी गिरने वाली चीज़ को नीचे रख दिया तो ज़ाहिर है कि दोनों साथ-साथ गिरेंगी, और मैंने कुछ साबित नहीं किया।

|

निर्माणवाद और अन्य रास्ते निर्माणवादी पैराडाइम हमें कहाँ ले जाता है? क्या हमारे पास निर्माणवादी पैराडाइम आने से पहले (बच्चों के) वैकल्पिक अहसास सम्बन्धी कुछ आँकड़े हैं, और क्या हम तुलना करके देख सकते हैं कि क्या इसने गलतफहमियों की मात्रा को बढ़ा दिया है। मेरा ख्याल है, जैसा कि अभी कहा गया था कि उस समय ऐसा कोई ढाँचा ही नहीं था जिसके अन्तर्गत आप गलतफहमियों के बारे में सोच पाते। तो यह तथ्य कि छात्रों में गलतफहमियाँ होती हैं, निर्माणवाद के आधार पर विज्ञान पाठ्यक्रम बनाने में सफलता के अभाव के बाद ही समझा गया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं शिक्षा सम्बन्धी अपने विचारों में, कहूँ तो, इन्तहापसंद नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि कहीं अधिक समावेशी नज़रिया अपनाया जाए - जिसमें निर्माण के पहलू, व्यवहारवाद के पहलू, सम्प्रेषण सिद्धान्त के पहलू शामिल हों। ये सब शिक्षा के अच्छे तौर-तरीकों को पोषण दें। इसलिए, मैं यह दलील नहीं दूँगा कि इन सबसे कुछ-न-कुछ सीखना भूल जाइए। बल्कि इनमें हर एक से कुछ-न-कुछ सीखा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि आपको जो सही लगे उन सबका एक मिश्रण लेना चाहिए। मेरे पास कोई नुस्खा नहीं है मगर कहूँगा कि ऐसे मुद्दों पर एक इन्तहाई रुख अपनाने की बजाय कहीं बेहतर होगा कि मैं अपना दिमाग खुला रखूँ और एक समावेशी नज़रिए से पाठ्यक्रम बनाऊँ। अलबत्ता विज्ञान शिक्षण में प्रयोगों पर ज़ोर की अपनी बात को मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा। क्योंकि विज्ञान एक आनुभविक विषय है और मैं मानता हूँ कि भौतिकी या विज्ञान के किसी भी शिक्षण कार्यक्रम के मूल में प्रयोग करना शामिल किया जाना चाहिए। यदि इस तरह के भय हैं कि प्रयोग करने से छात्र वास्तव में भटक जाएँगे तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ जीना आपको सीखना होगा या कक्षा में किए जाने वाले अभ्यासों के ज़रिए इसका सामना करना होगा। |

अब मेरा पसन्दीदा प्रयोग पेश है। कागज़ का टुकड़ा लीजिए, एक नोट बुक लीजिए, कागज़ के टुकड़े को नोट बुक के ऊपर रख दीजिए ताकि नोट बुक कागज़ को नीचे नहीं दबा रही हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों फिर भी साथ-साथ गिरते हैं। तो गैलीलियो की बात सही है। इस कवायद का मुद्दा यह है कि ऐसे सरल प्रयोग किए जा सकते हैं जो छात्रों की गलत अवधारणाओं को सीधे सम्बोधित कर सकते हैं और उनके दिमाग से निकाल सकते हैं।

चलिए पहले कथन की बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, ‘पौधों का डील-डौल जड़ों के ज़रिए मिट्टी से लिए गए भोजन से बनता है।’ मेरा ख्याल था कि यहाँ ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो यह मानते होंगे कि कम-से-कम यह कथन तो गलत है। इसकी व्याख्या देने की बजाय मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि इस बारे में रिचर्ड फाइनमैन क्या कहते हैं। फाइनमैन कहते हैं: ‘कि विज्ञान सीखने के बाद दुनिया इतनी अलग लगती है। मसलन, पेड़ मूलत: हवा से बने हैं।’ उनके कहने का मतलब यह है कि पेड़ों की काया कार्बन से बनी है और कार्बन, कार्बन डाईऑक्साइड से आता है। जब पेड़ों को जलाया जाता है तो वे वापस हवा में चले जाते हैं, और लपटों के साथ जो गर्मी निकलती है वह तपते हुए सूरज की वह गर्मी है जिसे हवा को पेड़ का रूप देने के लिए बाँधा गया था। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। राख में वह बचा हुआ भाग है जो हवा से नहीं आया था, जो मिट्टी से आया था। इससे यह पता चलता है कि जलने में पदार्थ खर्च होता है या नहीं।

फाइनमैन आगे कहते हैं, ये सुन्दर चीज़ें हैं, और विज्ञान की विषयवस्तु अद्भुत ढंग से इनसे भरपूर है। ये अत्याधिक प्रेरणादायक हैं, और इनका उपयोग अन्य लोगों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।

विजय एस. वर्मा - लम्बे समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के अध्यापक। विजय वर्मा ने यह व्याख्यान विद्या भवन सोसायटी द्वारा ज्ञान का निर्माण विषय पर 16-18 अप्रैल, 2004 को आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में दिया था। मूल व्याख्यान अँग्रेज़ी में दिया गया था। सेमीनार में दिए गए व्याख्यान ‘ज्ञान का निर्माण’ नाम से एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं।

अनुवाद - सुशील जोशी - एकलव्य द्वारा संचालित स्रोत फीचर सेवा से जुड़े हैं। विज्ञान लेखन में रुचि।