लेखक : रमाकान्त अग्निहोत्री

अनुवाद: टुलटुल बिस्वास यह एक आम अनुभव है कि स्कूल में बच्चों की भाषाओं की अनदेखी होती है। आम तौर पर यही मान लिया जाता है कि शिक्षा कार्य उस इलाके की प्रभुत्वशाली भाषा या राज्य की राजकीय (आधिकारिक) भाषा के ज़रिए ही किया जाना चाहिए। बच्चों की बहु-विविध भाषाओं को चुप करा दिया जाता है और अधिकतर समय वे यह समझ ही नहीं पाते कि कक्षा में चल क्या रहा है। ऐसी परिस्थिति के नतीजे क्या होंगे, यह तो हमें पता ही होना चाहिए और ये सब हमारे सामने भी हाज़िर हैं।

यह एक आम अनुभव है कि स्कूल में बच्चों की भाषाओं की अनदेखी होती है। आम तौर पर यही मान लिया जाता है कि शिक्षा कार्य उस इलाके की प्रभुत्वशाली भाषा या राज्य की राजकीय (आधिकारिक) भाषा के ज़रिए ही किया जाना चाहिए। बच्चों की बहु-विविध भाषाओं को चुप करा दिया जाता है और अधिकतर समय वे यह समझ ही नहीं पाते कि कक्षा में चल क्या रहा है। ऐसी परिस्थिति के नतीजे क्या होंगे, यह तो हमें पता ही होना चाहिए और ये सब हमारे सामने भी हाज़िर हैं।

क्षा-1 से 5 और कक्षा-6 से 8 के बीच स्कूल से बाहर हो जाने वाले बच्चों की दर (ड्रॉप आउट रेट) लगातार बहुत ज़्यादा बनी हुई है। दूसरी ओर स्कूली उपलब्धि के सामान्य स्तर चिन्ताजनक रूप से नीचे गिरे हुए ही हैं। आज भी, कक्षा-1 में दाखिला लेने वाले कुल बच्चों में से बहुत ही कम माध्यमिक स्कूल (आठवीं) या हाई स्कूल (दसवीं) पूरी कर पाते हैं। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक लगभग 11 फीसदी बच्चे तो कक्षा-1 के अन्त तक ही स्कूल से बाहर हो जाते हैं, और लगभग 16 फीसदी बच्चे कक्षा-5 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल (कक्षा-6) तक पहुँचने वाले बच्चों की दर के राज्यवार आँकड़ों के अनुसार पूरे देश का औसत 83 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में यह दर 60 से 70 प्रतिशत के बीच है।

शायद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक बच्चे कक्षा 8वीं तक पहुँचते हैं, तब तक देश अपने बच्चों की कुल आबादी में से 40 फीसदी बच्चों को शिक्षा देने के मौके खो चुका होता है। कई अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से यह ड्रॉप आउट रेट (जिसे अब पुश आउट रेट यानी स्कूल से बाहर धकेल दिए जाने वाले बच्चों की दर कहा जाता है) लड़कियों (और हाशिए पर जीने वाले अन्य समुदायों जैसे दलित और विकलांग) के लिए निश्चित रूप से और अधिक होता है। यह कक्षा 8वीं तक आते-आते 50 फीसदी तक हो सकता है।

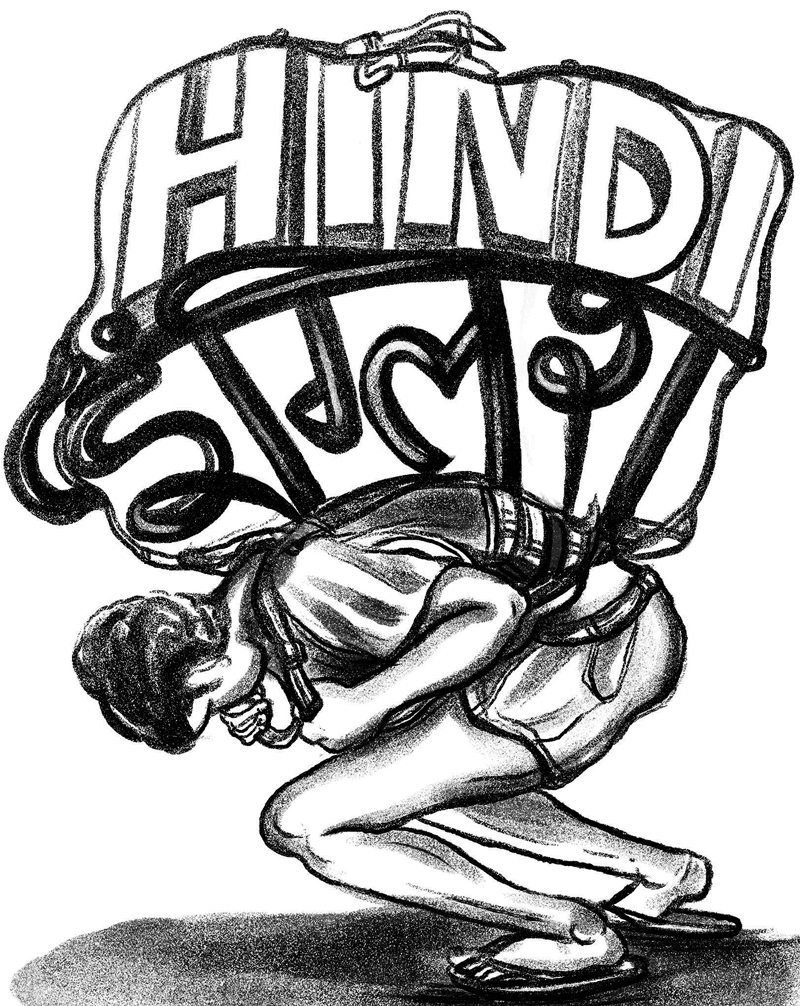

क्या कोई ऐसी शिक्षाशास्त्रीय रूपरेखा की अवधारणा सम्भव है जो कक्षा में उपलब्ध बहुभाषीयता और अन्य भाषाई विविधता को कक्षा की गतिविधियों में बाधक की बजाय एक संसाधन या पूँजी के रूप में देखे? इस अकेले कदम से बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित तो नहीं किया जा सकता, परन्तु यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ज़रूर हो सकता है। हमारी परम्परागत शिक्षाशास्त्रीय रूपरेखा ‘एक शिक्षक’, ‘एक पाठ्यपुस्तक’ और ‘एक भाषा’ के इर्द-गिर्द रची गई है। यह ढाँचा भाषाई और सांस्कृतिक संसाधनों के उस समूचे खज़ाने को कक्षा से बाहर फेंक देता है जो बच्चे कक्षा में लाते हैं, और जो सावधानीपूर्ण सोच-विचार करने और संज्ञानात्मक विकास का एक मज़बूत आधार बन सकता है।

ये संसाधन छपी हुई किताबें या अखबार या डिजिटल सामग्री होने की ज़रूरत नहीं। ये कला और शिल्प, खेती-किसानी के तौर-तरीके और समुदाय में प्रचलित कई अन्य भाषाई रीतियाँ या सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। भाषा के मामले में, यह सम्भव है कि हम ‘एक भाषा’ के बन्धन से आज़ाद होने की ओर बढ़ें और बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और भाषाई काबिलियत को बढ़ावा देने के लिए उन सब भाषाओं का कक्षा में उपयोग करें जो बच्चे स्कूल में लाते हैं।

जिस पल बच्ची को इस बात का एहसास होता है कि उसकी भाषा को कक्षा की प्रक्रियाओं में जगह दी जा रही है, उसका आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाता है और कक्षा की प्रक्रियाओं में उसकी भागीदारी का स्तर विचारपूर्ण और सार्थक बन जाता है।

सूरत बदलनी चाहिए

शिक्षाशास्त्रीय रूपरेखा में इस क्रान्तिकारी बदलाव से बच्चों को तत्काल बल मिलेगा और उनकी आवाज़ को तरजीह। इससे बच्चों के आपस में सीखने (पीयर लर्निंग) की सम्भावनाओं और ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें सभी बच्चे, उनके समुदाय और शिक्षक बराबरी के भागीदार होंगे। 1961 में मुख्य मंत्रियों की बैठक से उपजे अवधाराणात्मक रूप से गड़बड़ समझौतावादी फॉर्मूले के आगे पूरी तरह घुटने टेक देने से पहले, कुछ हद तक कक्षा में और सहपाठियों के बीच के आदान-प्रदान में बच्चों की विविध भाषाओं का अनायास ही उपयोग होता था। तीन भाषा वाला फॉर्मूला 1961 में उभरा और 1964-66 की मशहूर कोठारी कमीशन रिपोर्ट ने इसे अश्मीभूत कर दिया। इस रिपोर्ट के अध्ययन और अध्येताओं तथा इसकी पवित्रता के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जैसे दस्तावेज़ भी त्रि-भाषीय फॉर्मूले की सीमाओं को पार नहीं कर पाए। यह फॉर्मूला एक गड़बड़ तरीके से आकल्पित अवधारणा और गलत दिशा में जाने वाली भाषा नीति के एक ही तीर से स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सौहार्द्र और एकता के असम्भव लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा था।

तीन भाषा वाला फॉर्मूला 1961 में उभरा और 1964-66 की मशहूर कोठारी कमीशन रिपोर्ट ने इसे अश्मीभूत कर दिया। इस रिपोर्ट के अध्ययन और अध्येताओं तथा इसकी पवित्रता के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जैसे दस्तावेज़ भी त्रि-भाषीय फॉर्मूले की सीमाओं को पार नहीं कर पाए। यह फॉर्मूला एक गड़बड़ तरीके से आकल्पित अवधारणा और गलत दिशा में जाने वाली भाषा नीति के एक ही तीर से स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय सौहार्द्र और एकता के असम्भव लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा था।

माना यह गया था कि दक्षिण भारत में बसा हर इन्सान हिन्दी सीखने को राज़ी हो जाएगा और उत्तर भारत का हर इन्सान कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने में खुश होगा -- चाहे यह उनके कोई काम आए या न आए। इसने पूर्व, उत्तर-पूर्व और पश्चिम के लोगों के प्रति सिरे से असंवेदनशीलता दिखाई। उत्तर के अधिकतर राज्यों ने (जहाँ दक्षिण भारतीय भाषाओं को सिखाने वाले शिक्षक बिरले ही मौजूद थे) त्रि-भाषीय फॉर्मूले का मखौल उड़ाते हुए हिन्दी और अँग्रेज़ी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में येन-केन-प्रकारेण सिखाई जाने वाली संस्कृत को लागू किया।

दक्षिण में, सामान्य तौर पर लोगों ने अपने-अपने इलाके की क्षेत्रीय भाषा को तरजीह दी। और अँग्रेज़ी तो थी ही। हिन्दी को आम तौर पर सौतेला व्यवहार ही मिला। उत्तर-पूर्व के कुछ इलाकों में लोग बस अपनी भाषाओं और अँग्रेज़ी से काफी खुश थे। दरअसल अँग्रेज़ी की होड़ अब इतनी बढ़ गई है कि लगभग हरेक राज्य ने इसे कक्षा-1 से लागू कर दिया है -- शिक्षकों और सामग्री के बिना ही। जम्मू और कश्मीर ने तो एक दशक पहले से ही इसे कक्षा-1 से ही स्कूली पठन-पाठन का माध्यम बना दिया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में अँग्रेज़ी को जगह तो ज़रूर दी जानी चाहिए, परन्तु भारत के बहुभाषीय परिदृश्य के एक अंग के रूप में।

अब वह समय आ गया है जब हम हमारे देश की कक्षाओं की विविधता को पहचानें और ऐसी शिक्षाशास्त्रीय रूपरेखाओं पर काम करना शुरु करें जो पूरे विश्व के लिए फायदेमन्द मॉडल (उदाहरण या बानगी) पेश करें। यह पहचानना ज़रूरी है कि भारत अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण एक विस्मयकारी चीज़ नहीं है। अगर ध्यानपूर्वक अपने आसपास देखें, तो हम पाते हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अमरीका, इंग्लैंड हो या यूरोप, चीन हो या रूस, अफ्रीका हो या लातिनी अमरीका -- वे सभी आश्चर्यजनक रूप से बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक हैं।

रमाकान्त अग्निहोत्री: दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त। व्यावहारिक भाषा-विज्ञान, शब्द संरचना, सामाजिक भाषा-विज्ञान और शोध प्रणाली पर विस्तृत रूप से पढ़ाया और लिखा है। ‘नेशनल फोकस ग्रुप ऑन द टीचिंग ऑफ इंडियन लेंग्वेजिज़’ के अध्यक्ष रहे हैं। आजकल विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर में एमेरिटस प्रोफेसर हैं।

अँग्रेज़ी से अनुवाद: टुलटुल बिस्वास: एकलव्य, भोपाल में कार्यरत। कई सालों तक बच्चों के सहज जीवन पर आधारित किताबें, पत्रिकाएँ और अन्य पठन सामग्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन दिनों शिक्षक शिक्षा, प्रसार और पैरवी का काम कर रही हैं।

सभी चित्र: तनुश्री रॉय पॉल: आई.डी.सी., आई.आई.टी. बॉम्बे से एनीमेशन में स्नातकोत्तर। स्वतंत्र रूप से एनीमेशन फिल्में बनाती हैं और चित्रकारी करती हैं।

यह लेख ‘डेकन हेरल्ड न्यूज़ सर्विस’ की अनुमति से 15 अक्टूबर, 2014 के अंक से साभार।