लेखक : रमाकान्त अग्निहोत्री

अनुवाद: टुलटुल बिस्वास[Hindi,PDF 153 KB]

लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि जो भाषा मानकीकृत है वह स्वभाविक रूप से बहुत विशाल इलाके में बोली जाती होगी। यह सही नहीं है। यह धारणा भी गलत है कि ऐसी भाषा ‘शुद्ध’ होती है और इसलिए उसे बदलना नहीं चाहिए। समय के साथ-साथ सभी भाषाएँ बदलती हैं।

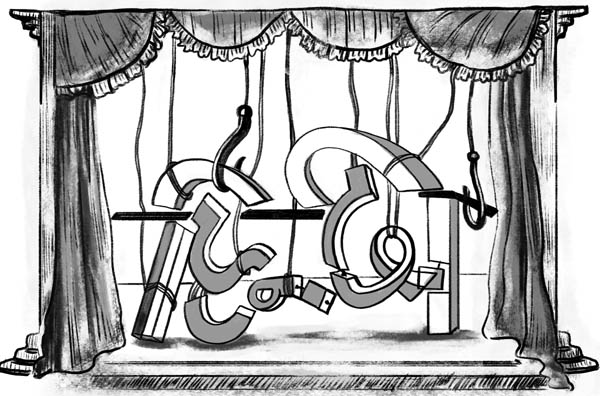

भाषा के बारे में हमारी समझ, भाषा नीतियों की रूपरेखा और उनका अमलीजामा, और साथ ही दूसरी भाषाओं के प्रति हमारा रवैया -- सभी कुछ भाषाओं के बारे में उन मिथकों से दूषित होते हैं जिन्हें हम विरासत में पाते हैं, पालते-पोसते हैं और आगे की पीढ़ियों को सौंप देते हैं। हम यह पक्का कर देते हैं कि नुकसान इतना तगड़ा हो कि न तो उसकी भरपाई हो सके और न ही स्थिति को पलटा जा सके। 1620 में ही अपनी चर्चित किताब नोवम ऑरगैनम में फ्रांसिस बेकन ने हमें ‘गुफा, कबीला, नाटक और बाज़ार’ के प्रतिमानों के खिलाफ आगाह किया था, जो किसी वैज्ञानिक खोजबीन के आड़े आते हैं। पर हम लगातार उनकी बात पर गौर करने से इन्कार करते जाते हैं। गुफा के पूर्वाग्रह व्यक्ति- विशेष होते हैं। कुछ लोग समानताओं पर ध्यान देते हैं तो कुछ अन्तरों पर। कुछ लोग हर परिस्थिति में यही पूछते हैं कि क्या नहीं है, क्या गलत हुआ है। लेकिन कुछ लोग सदा यही देखते हैं कि क्या है, क्या मिला। कबीले के पूर्वाग्रह हमारी प्रकृति से ताल्लुक रखते हैं। सब लोग यही समझते हैं कि जो उन्होंने देखा या समझा वही सच है। नाटक रूपी पूर्वाग्रह वैज्ञानिक खोज में उन बाधाओं की तरफ इशारा करते हैं जिससे निरर्थक दर्शन और प्रयोग हम पर हावी हो जाते हैं। और बाज़ार के पूर्वाग्रह उन अन्धविश्वासों की ओर इशारा करते हैं जो कहते हैं कि हमारे शब्द और परिकल्पनाएँ तर्कसंगत हैं। हम मानने लग जाते हैं कि ‘किस्मत’, ‘नरक’ जैसी चीज़ें वास्तव में होती हैं।

भाषा के बारे में हमारी समझ, भाषा नीतियों की रूपरेखा और उनका अमलीजामा, और साथ ही दूसरी भाषाओं के प्रति हमारा रवैया -- सभी कुछ भाषाओं के बारे में उन मिथकों से दूषित होते हैं जिन्हें हम विरासत में पाते हैं, पालते-पोसते हैं और आगे की पीढ़ियों को सौंप देते हैं। हम यह पक्का कर देते हैं कि नुकसान इतना तगड़ा हो कि न तो उसकी भरपाई हो सके और न ही स्थिति को पलटा जा सके। 1620 में ही अपनी चर्चित किताब नोवम ऑरगैनम में फ्रांसिस बेकन ने हमें ‘गुफा, कबीला, नाटक और बाज़ार’ के प्रतिमानों के खिलाफ आगाह किया था, जो किसी वैज्ञानिक खोजबीन के आड़े आते हैं। पर हम लगातार उनकी बात पर गौर करने से इन्कार करते जाते हैं। गुफा के पूर्वाग्रह व्यक्ति- विशेष होते हैं। कुछ लोग समानताओं पर ध्यान देते हैं तो कुछ अन्तरों पर। कुछ लोग हर परिस्थिति में यही पूछते हैं कि क्या नहीं है, क्या गलत हुआ है। लेकिन कुछ लोग सदा यही देखते हैं कि क्या है, क्या मिला। कबीले के पूर्वाग्रह हमारी प्रकृति से ताल्लुक रखते हैं। सब लोग यही समझते हैं कि जो उन्होंने देखा या समझा वही सच है। नाटक रूपी पूर्वाग्रह वैज्ञानिक खोज में उन बाधाओं की तरफ इशारा करते हैं जिससे निरर्थक दर्शन और प्रयोग हम पर हावी हो जाते हैं। और बाज़ार के पूर्वाग्रह उन अन्धविश्वासों की ओर इशारा करते हैं जो कहते हैं कि हमारे शब्द और परिकल्पनाएँ तर्कसंगत हैं। हम मानने लग जाते हैं कि ‘किस्मत’, ‘नरक’ जैसी चीज़ें वास्तव में होती हैं।

जब तक कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर कुछ व्यापक कदम न उठाए जाएँ, और भाषा की पढ़ाई को पारम्परिक संकीर्ण रटन्त तरीकों के पढ़ाए जाने वाले व्याकरण के चंगुल से छुटकारा दिलाकर वैज्ञानिक पद्धति से भाषा के अध्ययन से न बदला जाए, तब तक कल भी वैसा ही होगा जैसा आज है और जैसा अतीत रहा है। हम बच्चों की और समुदाय की भाषाओं की अनदेखी करते रहेंगे, कक्षाओं में चुप्पी के स्तर बढ़ते चले जाएँगे, अँग्रेज़ी के लिए होड़ और तीखी होती जाएगी, और चन्द मुट्ठीभर लोगों को इस सबका लाभ मिलेगा जबकि हाशिए पर जीने वाले बहुसंख्यकों की अवहेलना जारी रहेगी। हाँ, ‘हाशिए पर जीने वाले अल्पसंख्यक’ वाले जुमले में ही एक गहरी आन्तरिक गड़बड़ी है। वे अल्पसंख्यक हमारी आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा हैं।

बोलियाँ

ऐसा ही एक मिथक भाषा और बोली के द्वन्द्व से जुड़ा है। भाषा पर काम करने वाले भाषा वैज्ञानिक (linguists) इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल इस बात के बारे में सचेत होते हुए करते हैं कि ये आपस में सम्बन्धित किस्में हैं जो ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों, मायने और विमर्श के स्तर पर बराबरी से व्यवस्थित हैं। वे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जो आज एक भाषा है वही कल दो भाषाओं में तब्दील हो सकती है (जैसे हिन्दुस्तानी से हिन्दी और उर्दू का उपजना या सर्बो-क्रोएशियाई से सर्बियाई और क्रोएशियाई का उदय), या जो एक समय पर माँ थी, वही कालान्तर में बेटी (या बोली) कहला सकती है, जो ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि की स्थिति है जिन्हें लोग एक पल सोचे बगैर ही हिन्दी भाषा की बोलियाँ कहकर किनारे कर देते हैं। ये लोग जानते तक नहीं कि यह बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है जब महान कवि हिन्दी में काव्य रचना करना अपनी शान के खिलाफ मानते थे और ब्रज में लिखना पसन्द करते थे। भाषा विज्ञानी यह भी जानते हैं कि जो आज की बोलियाँ या अनगढ़ भाषाएँ हैं pidgins and creoles) वे कल की मानक भाषाएँ बन सकती हैं, और इसी का उलट भी सम्भव है। भाषाओं का मानकीकरण एक सामाजिक-राजनैतिक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई एक किस्म व्याकरण, शब्दकोष और अलग-अलग तरह की सन्दर्भ सामग्री के ज़रिए कोड निर्माण और विस्तार के दौर से गुज़रती है। भाषा की हर किस्म में यह आन्तरिक सम्भावना होती है कि ऊपर बताए गए अवसर मिलने पर वह वैसी बन जाए जिसे हम वैध रूप से ‘मानक भाषा’ पुकारते हैं। गुफाओं के भूत (या प्रतिमान) व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के मन में भी छिपे बैठे हैं क्योंकि वे, जैसा बेकन ने कहा है, चीज़ों को जैसी वे हैं की बजाय वैसी देखना पसन्द करते हैं जैसी वे चाहते हैं कि वे हों। चूँकि ये मिथक लगभग हरेक व्यक्ति के मन पर छाए रहते हैं, ये हमारे सामाजिक वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी भारत के संविधान को पढ़ने की ज़हमत नहीं उठाई, वे पुरज़ोर दावा करते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा संविधान संविधान-सभा में हुई तीखी बहसों का नतीजा है, खासकर भाषा के मामले में। संविधान सभा की बहसों के बाद भाषा सम्बन्धी कई प्रावधान भारत के संविधान में मुहैया कराए गए हैं। भाग 17 की धारा 343-351 और 8वाँ शिड्यूल देश की भाषाओं से ताल्लुक रखता है। इनके अनुसार हिन्दी हमारी राजकीय (official) भाषा है, भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा नहीं, और अँग्रेज़ी को भी सहयोगी राजकीय भाषा के रूप में जारी रखा गया है। फिर भी कई लोग और हमारी कई किताबें हिन्दी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर देती हैं। सरकार को यह समझाने में तमिलनाडु के हिन्दी विरोधी विद्यार्थी संघर्ष के तहत हुई 66 मौतें और 2 आत्मदाह की कीमत लगी कि लोगों के किसी समूह पर उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती, और किसी विद्यार्थी आन्दोलन को कुचलने या दबाने से अनायास ही अभिभावक, शिक्षक और पूरा समुदाय उसके साथ जुड़ जाते हैं। अँग्रेज़ी को सहयोगी राजकीय भाषा का दर्जा 1965 में दिया गया था। राष्ट्रभाषा की जगह पर राजकीय कामकाज की भाषाओं को अपनाकर इस मुद्दे को सुलझाना वाकई एक विलक्षण बुद्धि की मिसाल था। फिर भी हिन्दी रूपी राष्ट्रभाषा का मिथक भारतीय दिलो-दिमाग पर हावी रहता है। हमारे संविधान के आठवें शिड्यूल के मामले को ही लें। किसी से भी पूछ लें कि उसका शीर्षक क्या है। सामान्य जवाब होंगे: भारतीय भाषाएँ, भारत की राष्ट्रीय भाषाएँ, भारत की आंचलिक भाषाएँ, राज्य की राजकीय भाषाएँ आदि। असल में उसका शीर्षक है, बस: भाषाएँ।

गुफाओं के भूत (या प्रतिमान) व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के मन में भी छिपे बैठे हैं क्योंकि वे, जैसा बेकन ने कहा है, चीज़ों को जैसी वे हैं की बजाय वैसी देखना पसन्द करते हैं जैसी वे चाहते हैं कि वे हों। चूँकि ये मिथक लगभग हरेक व्यक्ति के मन पर छाए रहते हैं, ये हमारे सामाजिक वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी भारत के संविधान को पढ़ने की ज़हमत नहीं उठाई, वे पुरज़ोर दावा करते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा संविधान संविधान-सभा में हुई तीखी बहसों का नतीजा है, खासकर भाषा के मामले में। संविधान सभा की बहसों के बाद भाषा सम्बन्धी कई प्रावधान भारत के संविधान में मुहैया कराए गए हैं। भाग 17 की धारा 343-351 और 8वाँ शिड्यूल देश की भाषाओं से ताल्लुक रखता है। इनके अनुसार हिन्दी हमारी राजकीय (official) भाषा है, भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा नहीं, और अँग्रेज़ी को भी सहयोगी राजकीय भाषा के रूप में जारी रखा गया है। फिर भी कई लोग और हमारी कई किताबें हिन्दी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर देती हैं। सरकार को यह समझाने में तमिलनाडु के हिन्दी विरोधी विद्यार्थी संघर्ष के तहत हुई 66 मौतें और 2 आत्मदाह की कीमत लगी कि लोगों के किसी समूह पर उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती, और किसी विद्यार्थी आन्दोलन को कुचलने या दबाने से अनायास ही अभिभावक, शिक्षक और पूरा समुदाय उसके साथ जुड़ जाते हैं। अँग्रेज़ी को सहयोगी राजकीय भाषा का दर्जा 1965 में दिया गया था। राष्ट्रभाषा की जगह पर राजकीय कामकाज की भाषाओं को अपनाकर इस मुद्दे को सुलझाना वाकई एक विलक्षण बुद्धि की मिसाल था। फिर भी हिन्दी रूपी राष्ट्रभाषा का मिथक भारतीय दिलो-दिमाग पर हावी रहता है। हमारे संविधान के आठवें शिड्यूल के मामले को ही लें। किसी से भी पूछ लें कि उसका शीर्षक क्या है। सामान्य जवाब होंगे: भारतीय भाषाएँ, भारत की राष्ट्रीय भाषाएँ, भारत की आंचलिक भाषाएँ, राज्य की राजकीय भाषाएँ आदि। असल में उसका शीर्षक है, बस: भाषाएँ।

आठवें शिड्यूल की शुरुआत महज़ 14 भाषाओं के साथ हुई थी। जल्द ही सिन्धी को उसमें जोड़ना पड़ा और अब उसमें 22 भाषाएँ हैं और वह अब भी एक खुली सूची है। कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, नेपाली, डोगरी और संथाली जैसी भाषाएँ (जिन्हें अब तक या तो बोली कहकर, या अल्पसंख्यक-आदिवासी भाषाएँ कहकर या देहाती बोलकर नकार दिया जाता था) हमारे संविधान निर्माताओं की सूझबूझ के बगैर कभी इस सूची में शामिल हो ही नहीं पातीं। संविधान निर्माता वाकई पारम्परिक मिथकों के ऊपर उठ पाए थे। मासूम-सी दिखने वाली यह सूची सचमुच प्रखर बुद्धि का एक नमूना थी जिसने भारत की बहुभाषीयता और लोगों के समूहों की अस्मिता के बीच एक पुल बनाने का काम किया। चूँकि यह एक खुली सूची थी, इसमें और भाषाओं को जोड़ना सम्भव था। एक तरफ तो यह शिरकत राज्य पर किसी किस्म का आर्थिक या प्रशासनिक भार नहीं डालती। दूसरी ओर, शामिल की गई भाषा को एक खास तवज्जो मिल जाती है।

‘एकदम सही’/ ‘शुद्ध’/ ‘सर्वगुण -सम्पन्न’ संस्कृत

भारतीय मानस पर हावी रहने वाला एक और मिथक यह है कि संस्कृत के मामले में सचमुच कुछ खास है, वह एक सटीक भाषा है, एकदम सही तरीके से बोली जाने वाली और सही लिपि में लिखी जाने वाली। कई लोग यह मानते हैं कि वह विश्व की तमाम भाषाओं की जननी है और अधिकतर तो इस बात में पक्का यकीन करते हैं कि कम-से-कम सभी भारतीय भाषाओं की तो वह माता है ही। इसमें ज़रूर कोई शक नहीं कि बांग्ला, गुजराती, मराठी, हिन्दी, पंजाबी आदि जैसी सभी इण्डो-आर्य भाषाएँ सीधे-सीधे संस्कृत से उपजी हैं। पर यह भी उतना ही सच है कि उत्तर-पूर्व की तिब्बती-बर्मन परिवार की भाषाओं, दक्षिण की द्रविड मूल की भाषाओं और भारत की विभिन्न जगहों पर रहने वाले आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाने वाली मुण्डा भाषाओं का संस्कृत से न के बराबर लेना-देना है। इनमें से कई संस्कृत से बहुत कुछ उधार ज़रूर लेती हैं, ठीक उसी तरह जैसे इण्डो-आर्य परिवार की भाषाएँ औरों से उधार लेती हैं, परन्तु इससे कल्पना की किसी भी सीमा तक जाने पर भी, वे संस्कृत की बेटियाँ नहीं हो जातीं।

एक और बड़ी रूढ़ धारणा ध्वनि और लिपि के सम्बन्ध को लेकर व्याप्त है। और यहाँ भी देवनागरी को बाकी सभी लिपियों से श्रेष्ठ माना जाता है। लोग कहते हैं कि संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि भाषा और लिपि, दोनों ही देवों से प्राप्त हुई हों, और माना यह जाता है कि इसमें ध्वनि और लिपि में एकदम सटीक सामंजस्य (isomorphism) है। ये लोग यह जानकारी नहीं रखते कि संस्कृत को दरअसल 14 से भी ज़्यादा लिपियों में लिखा जाता है, और दुनिया की किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, कुछ छोटे-मोटे बदलावों के साथ। हम किसी भी भाषा के लिए दो-एक दिनों में ही एक पूरी तरह से नई लिपि को ईज़ाद कर सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए सिर्फ थोड़ी-सी सामान्य सूझबूझ की ही ज़रूरत है कि जब लोगों का एक समूह किसी भाषा के लिए एक नई लिपि गढ़ने जुटेगा तो वो उन्हीं ध्वनियों और लिपि के संकेतों के बीच एक परिपाटीपूर्ण व्यवस्था विकसित करेगा। यह भी सामान्यत: सभी को पता होना चाहिए कि समय के साथ बोली और लिखी गई भाषा में गम्भीर अन्तर विकसित हो जाएँगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बोली गई भाषा (speech) लिखी गई भाषा की तुलना में बहुत तेज़ी-से बदलती है। लिपि को एक-सा बनाए रखने के पीछे कई और सामाजिक-राजनैतिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं, जबकि हर पल बदलने वाली वाचिक भाषा के बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यही नाटक के वे भूत (या प्रतिमान) हैं जो अल्प-ज्ञान वाले या किसी खास अजेंडा से प्रेरित अध्येताओं द्वारा खड़े किए जाते हैं।  इन मिथकों का अन्तिम नतीजा है ‘एक शुद्ध मानक भाषा (मानो ‘क’)’ की अवधारणा -- एक ऐसी अवधारणा जिसे महान अध्येता महत्व देते हैं और, स्वाभाविक ही, बाकी समाज और उनमें मौजूद शिक्षक और अभिभावक स्वीकार कर लेते हैं। इस ‘क’ भाषा का अँग्रेज़ी में सबसे बेहतरीन प्रतिनिधित्व कौन करते हैं: चॉसर, शेक्सपीयर, मिलटन, शॉ, कीट्स या इलियट? और हिन्दी में इसके सबसे अच्छे झण्डाबरदार कौन हैं -- प्रेम चंद, प्रसाद, द्विवेदी, रेणु या केदार नाथ सिंह? या भारत में या विदेश में कौन-सी वो जगह है जहाँ मानक हिन्दी बोली जाती है? ध्यान से सोचें। आप शायद जल्द ही एकदम सटीक जवाब तक पहुँच जाएँगे कि मेरठ या इलाहाबाद की कुछ गलियों को छोड़कर और कहीं नहीं। लोग भोजपुरी बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, मैथिली, ब्रज और उनकी और किस्में बोलते हैं। परन्तु वो मानक हिन्दी (या कोई भी मानक ‘क’ भाषा) जो ‘एक बड़े इलाके में बोली जाती है, जिसकी एक अनन्य लिपि है, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और जिसका एक लम्बा साहित्यिक इतिहास है’ ही वह मिथक है जिसे हमें ध्वस्त करना होगा, अगर हम यह चाहें कि पूरी दुनिया में हरेक इन्सान सम्मान के साथ जी सके।

इन मिथकों का अन्तिम नतीजा है ‘एक शुद्ध मानक भाषा (मानो ‘क’)’ की अवधारणा -- एक ऐसी अवधारणा जिसे महान अध्येता महत्व देते हैं और, स्वाभाविक ही, बाकी समाज और उनमें मौजूद शिक्षक और अभिभावक स्वीकार कर लेते हैं। इस ‘क’ भाषा का अँग्रेज़ी में सबसे बेहतरीन प्रतिनिधित्व कौन करते हैं: चॉसर, शेक्सपीयर, मिलटन, शॉ, कीट्स या इलियट? और हिन्दी में इसके सबसे अच्छे झण्डाबरदार कौन हैं -- प्रेम चंद, प्रसाद, द्विवेदी, रेणु या केदार नाथ सिंह? या भारत में या विदेश में कौन-सी वो जगह है जहाँ मानक हिन्दी बोली जाती है? ध्यान से सोचें। आप शायद जल्द ही एकदम सटीक जवाब तक पहुँच जाएँगे कि मेरठ या इलाहाबाद की कुछ गलियों को छोड़कर और कहीं नहीं। लोग भोजपुरी बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, मैथिली, ब्रज और उनकी और किस्में बोलते हैं। परन्तु वो मानक हिन्दी (या कोई भी मानक ‘क’ भाषा) जो ‘एक बड़े इलाके में बोली जाती है, जिसकी एक अनन्य लिपि है, जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और जिसका एक लम्बा साहित्यिक इतिहास है’ ही वह मिथक है जिसे हमें ध्वस्त करना होगा, अगर हम यह चाहें कि पूरी दुनिया में हरेक इन्सान सम्मान के साथ जी सके।

हम यह कैसे कर सकेंगे? हमारे स्कूलों में, सामान्यत: कक्षा-2 से, (हर हफ्ते) कम-से-कम 2-3 कक्षाएँ व्याकरण को समर्पित कर दी जाती हैं। उत्तर भारत के कई भागों में यह हिन्दी, अँग्रेज़ी और संस्कृत व्याकरण के नाम पर होता है। बाकी देश में भी स्थिति यही है, बस भाषाओं के नाम बदल जाते हैं। और इस तरह से पढ़ाए जाने के 10-12 साल बाद भी ये बच्चे भाषा की प्रकृति और रूपरेखा के बारे में कुछ नहीं समझ पाते। और भाषा सम्बन्धी मिथक आगे पनपते जाते हैं। यह बिलकुल सम्भव है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा की इन कक्षाओं की जगह ले ले, जिसमें विभिन्न भाषाओं के व्याकरण का अध्ययन समाहित हो। यह बच्चों के लिए तार्किक खोज की विधियों को पहचानने का पहला मौका भी होगा। बच्चों के मन में सारा डेटा मौजूद है और वे समूहीकरण करने, वर्गीकरण करने, विश्लेषण करने और सामान्यीकरण करने की संज्ञानात्मक सम्भावनाओं से भी लैस होते हैं। उन्हें सिर्फ सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इसका खर्च भी बहुत नहीं -- हमें सिर्फ भाषा विज्ञान के प्रशिक्षण वाले शिक्षक नियुक्त करने होंगे या मौजूदा शिक्षकों को भाषा के विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाषा हमारी पहचान का अभिन्न हिस्सा है और सभी ज्ञान अन्तत: भाषा के ज़रिए ही रचा जाता है, इस प्रयास के महत्व को किसी भी तरह से कम नहीं आँका जा सकता।

रमाकान्त अग्निहोत्री: दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषाशास्त्र विभाग प्रमुख और प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त।

अँग्रेज़ी से अनुवाद: टुलटुल बिस्वास: एकलव्य, भोपाल में कार्यरत। कई सालों तक बच्चों के सहज जीवन पर आधारित किताबें, पत्रिकाएँ और अन्य पठन सामग्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन दिनों शिक्षक शिक्षा, प्रसार और पैरवी का काम कर रही हैं।

सभी चित्र: तनुश्री रॉय पॉल: आई.डी.सी., आई.आई.टी. बॉम्बे से एनीमेशन में स्नातकोत्तर। स्वतंत्र रूप से एनीमेशन फिल्में बनाती हैं और चित्रकारी करती हैं।

इस लेख का एक अन्य संस्करण द हिन्दू अखबार के 25 मई, 2013 के अंक में प्रकाशित हुआ था।