हरिशंकर परसाई

सोचता हूं, सुसंस्कृत होने का गर्व करने वाले लोग बच्चों के प्रति कितने क्रूर हैं। बहुत निर्दयी हैं - स्कूल में भी और घर में भी। बच्चे के हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर छोटी हरकत का एक ही इलाज है - तमाचा जड़ दो, कान खींच दो, घूंसा मार दो।

सोचता हूं, सुसंस्कृत होने का गर्व करने वाले लोग बच्चों के प्रति कितने क्रूर हैं। बहुत निर्दयी हैं - स्कूल में भी और घर में भी। बच्चे के हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर छोटी हरकत का एक ही इलाज है - तमाचा जड़ दो, कान खींच दो, घूंसा मार दो।

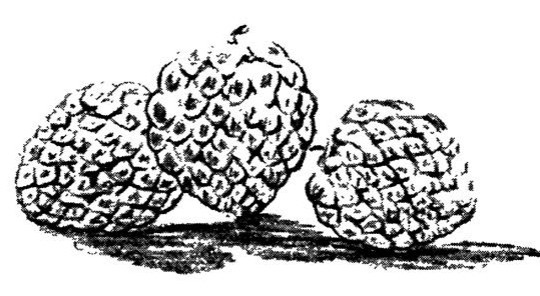

प्राइमरी स्कूल में हमारे गुरूजी शरीफे खाते थे और हम शरीफे की छड़ी खाते थे। यह शायद 1931 की बात होगी। होशंगाबाद ज़िले में हरदा तहसील में एक बड़ा गांव था तब रहटगांव। अब अखबार में पढ़ता हूं कि वहां लायंस क्लब भी है। छोटा शहर हो गया है। इस बड़े गांव में पिताजी बस गए थे। यहां हिंदी की सातवीं कक्षा तक का स्कूल था। प्रधानाध्यापक हमारे रिश्तेदार थे। वे भी परसाई ही थे। मैं इस स्कूल में दाखिल हुआ।

हमारे स्कूल से लगा हुआ शरीफे का बगीचा था - जंगल ही था। हमारे गुरूजी शरीफा खाने के बड़े शौकीन थे। वे किन्हीं दो लड़कों से कह देते, “जाओ, इस झोले में शरीफे तोड़कर ले आओ। अच्छे लाना, जिनकी आंखें खुल गई हों। और तीन-चार अच्छी डालियां भी तोड़ लाना।” मुझे यह काम ज़्यादा मिलता था क्योंकि मैं ऊंचा और तगड़ा था। यों शरीफे के पेड़ इतने नीचे थे कि लगभग ज़मीन से जो चौबीस घंटे में पकने वाले होते, उन्हें गुरूजी अलमारी में रख देते और पहले के रखे पके हुए दो-तीन निकालकर टेबिल पर रख लेते। घर ले जाने के लिए शरीफे झोले में रख लेते। वे अलमारी से चाकू भी निकालते।

वे शरीफे खाते हुए एक पवित्र अनुष्ठान करते। चाकू से उन डालियों की बड़ी कलात्मक तन्मयता से गांठें निकालकर, उन्हें छीलकर सुंदर छड़ियां बनाते। बड़ी तल्लीनता से। इधर हमारे प्राण कांपते। उनकी यह कलाकृति हमारी हथेलियों के लिए थी। शरीफा खाकर तृप्त होकर, सूखी मनोस्थिति में छड़ी उठाते।

मुझे या किसी दूसरे लड़के को बुलाकर कहते, “क्यों बे, ये दो शरीफे बिलकुल कच्चे क्यों ले आया? तुझे पहचान नहीं है? हाथ खोल।” मैं या एक-एक छड़ी सटाक पड़ती। हम दोनों हाथों को हिलाते और कांखों में दबा लेते। हमारे गुरूजी शरीफा खाते थे और हम शरीफे की छड़ी खाते थे। गुरूजी दिन-भर किसी भी कारण से हम लोगों को छड़ी मारते थे। पढ़ाई की भूल पर तो मारते ही थे। पर वे आविष्कारक थे। नए-नए कारण मारने के खोजते थे। किसी से कहते, “क्यों बे, कान में अंगुली डालकर क्यों खुजा रहा है? कान साफ नहीं है? इधर आ। हाथ खोल।” इसके बाद -सटाक! “अपनी मां से कहना कि रात को कान में गरम तेल डाल दे और सबेरे जब मैल फूल जाए तो निकाल दे।”

मुझे या किसी दूसरे लड़के को बुलाकर कहते, “क्यों बे, ये दो शरीफे बिलकुल कच्चे क्यों ले आया? तुझे पहचान नहीं है? हाथ खोल।” मैं या एक-एक छड़ी सटाक पड़ती। हम दोनों हाथों को हिलाते और कांखों में दबा लेते। हमारे गुरूजी शरीफा खाते थे और हम शरीफे की छड़ी खाते थे। गुरूजी दिन-भर किसी भी कारण से हम लोगों को छड़ी मारते थे। पढ़ाई की भूल पर तो मारते ही थे। पर वे आविष्कारक थे। नए-नए कारण मारने के खोजते थे। किसी से कहते, “क्यों बे, कान में अंगुली डालकर क्यों खुजा रहा है? कान साफ नहीं है? इधर आ। हाथ खोल।” इसके बाद -सटाक! “अपनी मां से कहना कि रात को कान में गरम तेल डाल दे और सबेरे जब मैल फूल जाए तो निकाल दे।”

लगभग सब अध्यापक पीटते थे बच्चों को, कोई कम, कोई अधिक। इसमें शक नहीं कि अपवाद भी होते थे। ऐसे अध्यापक मुझे आगे मिडिल स्कूल में मिले। मगर सौ में से अस्सी अध्यापक पीटते थे। सोचता हूं, मेरे वे गुरूजी तथा दूसरे अध्यापक हम बच्चों को क्यों पीटते थे?

एक कारण तो यह हो सकता है कि वे ‘सेड़िज़्म’ (पर पीड़न प्रमोद) मानसिक रोग के मरीज़ हों। पर इतनी बड़ी संख्या में पूरा वर्ग सेडिस्ट नहीं हो सकता। एक कारण यह हो सकता है कि इनका वेतन बहुत कम होता है और ये परेशान तथा खीझे रहते हैं। एक कारण यह कि ये पढ़ाते नहीं हैं या बहुत कम पढ़ाते हैं।

एक कारण तो यह हो सकता है कि वे ‘सेड़िज़्म’ (पर पीड़न प्रमोद) मानसिक रोग के मरीज़ हों। पर इतनी बड़ी संख्या में पूरा वर्ग सेडिस्ट नहीं हो सकता। एक कारण यह हो सकता है कि इनका वेतन बहुत कम होता है और ये परेशान तथा खीझे रहते हैं। एक कारण यह कि ये पढ़ाते नहीं हैं या बहुत कम पढ़ाते हैं।

अचरज यह कि ये बिना क्रोध या तनाव के या नफरत के सामान्य संतुलित मन से पीटते थे। मैं समझता हूं, तब आधी शताब्दी पहले, ये पिटाई को पढ़ाई का एक ज़रूरी भाग मानते थे। तब कहावत प्रचलित थी Spare the rod and spoil the child. (अगर छड़ी का इस्तेमाल नहीं करो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे)। बच्चो को पीटना ये अध्यापक अच्छी शिक्षा का तकाज़ा मानते थे। इंग्लैड के पुराने ग्रामर स्कूलों से यह सिद्धांत-वाक्य भारत आया था। पीटते अभी भी हैं - पर बहुत कम। अब तो छात्रों को पीटने के खिलाफ कानून भी बन गया है।

सोचता हूं, हम सुसंस्कृत होने का गर्व करने वाले लोग बच्चों के प्रति कितने क्रूर हैं। बहुत निर्दयी हैं - स्कूल में भी और घर में भी। हमारे घरों में देखिए। बच्चे के हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर छोटी हरकत का एक ही इलाज है - तमाचा जड़ दो, कान खींच दो, घूंसा मार दो। बच्चा कुछ मांग रहा है, उसकी कुछ समस्या है, वह ज़िद कर रहा है, उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई - तो एक ही हल है कि उसे पीट दो। बच्चे को समझेंगे नहीं, उसे समझाएंगे नहीं। समस्या कुल यह है कि वह या तो बोल रहा है या रो रहा है। कुल सवाल उसे चुप कराके उससे बरी हो जाने का है।

सोचता हूं, हम सुसंस्कृत होने का गर्व करने वाले लोग बच्चों के प्रति कितने क्रूर हैं। बहुत निर्दयी हैं - स्कूल में भी और घर में भी। हमारे घरों में देखिए। बच्चे के हर प्रश्न का, हर समस्या का, हर छोटी हरकत का एक ही इलाज है - तमाचा जड़ दो, कान खींच दो, घूंसा मार दो। बच्चा कुछ मांग रहा है, उसकी कुछ समस्या है, वह ज़िद कर रहा है, उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई - तो एक ही हल है कि उसे पीट दो। बच्चे को समझेंगे नहीं, उसे समझाएंगे नहीं। समस्या कुल यह है कि वह या तो बोल रहा है या रो रहा है। कुल सवाल उसे चुप कराके उससे बरी हो जाने का है।

एक-दो तमाचे जड़ देने से यह काम हो जाता है। रोते हुए बच्चे को धमकाते हैं: “अरे चुप हो! चोप्प!” और चांटा जड़ दिया। चांटा तो रूलाने के लिए होता है, रोना रोकने के लिए नहीं। मगर वह बच्चा चुप तो डर के कारण हो जाता है, पर रोता और ज़्यादा है। वह बुरी तरह सिसकता है। मां-बाप को सिसकने पर कोई एतराज़ नहीं। रोते बच्चे का मूड (मनोस्थिति) बदलना चाहिए। उसकी दिलचस्पी के विषय की तरफ उसका मन मोड़ देना चाहिए। मेरे भारजे का लड़का है सोनू। क्रिकेट का शौकीन है, चित्रकला का भी। निजी मकान की अपेक्षा किराए के मकान में बगीचा ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चा फूलों का शौकीन है। मेरी मेज़ पर फूल लाकर रख देता हे और तारीफ का इंतज़ार करता है। टेलिविज़न पर क्रिकेट देखता रहता है।

जब वह रोता है, तो मैं कहता हूं, “अरे सोनू गुरू, इस मैच में तो भारत हार ही जाएगा। रवि शास्त्री तेईस पर आउट हो गया।” वह फौरन रोना बंद करके कहता है - “क्या बात करते हो मामाजी। अभी तो अज़हर को खेलना है। चौवे पर चौवे मारता है, अज़हर!” वह सुनील गावस्कर, चेतन शर्मा वगैरह की बात करता है। खुश हो जाता है। कभी मैं कह देता हूं, “तुम्हारा बगीचा सूख गया सोनू! आज तो टेबिल पर फूल ही नहीं हैं।” वह रोना बंद करके कहता है, “अरे मेरा बगीचा कभी नहीं सूख सकता। क्या बात करते हो। अभी फूल लाता हूं।”

वह उत्साह से फूल लाता है और टेबिल पर बड़ी खुशी से सज़ाता है। हमारे लोग एक तो बाल-मनोविज्ञान नहीं समझते। फिर परेशान रहते हैं। काम में रहते हैं। वे एक-दो चांटे मारकर इस समस्या को फौरन हल कर देना चाहते हैं। पर बच्चे के भीतर कितना हिस्सा मरता है। उसके विकास पर बुरा असर पड़ता है। उसे सज़ा की आदत पड़ती हे। वह बड़ा होकर नौकरी करता है तो गैर-ज़िम्मेदारी से काम करता है और डांट या दूरी सज़ा के बिना काम नहीं करता!

मैं खुद बारह साल अध्यापक रहा। याद करता हूं तो मैंने भी कभी-कभी लड़कों को पीटा था1 पर बहुत कम। एक घटना को मैं अब भी याद करता हूं, तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं मॉडल हाई स्कूल में छठवीं कक्षा में पढ़ाता था। एक चपरासी का लड़का था। वह लगातार चार दिन नहीं आया। छुट्टी का आवेदन भी नहीं था। उसने फीस भी नहीं चुकाई थी। पांचवें दिन वह आया और बहुत उदास अपनी जगह बैठ गया। मैं उसके पास गया और बोला, “अरे चार दिन तुम क्यों नहीं आए? फीस भी नहीं पटाई। नाम कट जाएगा।” मैंने तीन बार पूछा, पर वह वैसा ही खड़ा रहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने डांटा, “अरे, कुद बोलता भी नहीं है।” और एक चांटा मार दिया।

उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे-से बोला, “सर, पिताजी की मृत्यु हो गई।” अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मुझे जैसे सौ जूते पड़ गए हों आत्मग्लानि से मैं निश्चेत-सा हो गया। इतनी पीड़ा हुई कि मुझे लगा मैं पूरी कक्षा के सामने रो पडूंगा। मैं फौरन बाथरूम गया और वहां रोता रहा।

हरिशंकर परसाई

हरिशंकर परसाई

जन्म: 24 अगस्त 1924

मृत्यु: 10 अगस्त 1995

एक किताब है ‘हम इस उम्र से वाकिफ हैं’ - किताब क्या है, जीवनी है परसाई की, खुद उन्हीं ने लिखी है।

इसी का एक अध्याय है ‘हम तो परभाकर हैं जी’। ज़रा गौर कीजिए बातें तो परसाईजी ने अपने ज़माने की लिखी हैं, लेकिन स्थिति क्या बदल पाई है आज भी?

किताब - ‘हम इस उम्र से वाकिफ हैं’

लेखक - हरिशंकर परसाई

प्रकाशक - राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।