स्टीफन जे. गुल्ड  उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशकों में वैज्ञानिक हल्कों में धरती पर महाद्वीप और समुद्र के वितरण को लेकर बहस चल पड़ी थी। कुछ लोगों का मानना था कि महाद्वीप हमेशा से स्थिर रहे हैं। इसलिए समुद्र को भी अपना बंधा-बंधाया इलाका रहा है। वहीं कुछ लोग महाद्वीपों के घुम्मकड़ होने के अंदाज लगा रहे थे। इस तरह वैज्ञानिक दो खेमों में बंटे हुए थे। 1911 में अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ सिलसिलेवार अध्ययन और आंकड़ों की मदद से बताया कि एक समय दुनिया के सभी महाद्वीप दो समूहों के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। बाद में इन समूहों से महाद्वीप अलग हुए। और मौजूदा पड़ाव पर पहुंचे हैं। महाद्वीपों को खिसकाने वाले बल के संबंध में वेगनर का मानना था कि सूरज-चांद द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विशालकाय महाद्वीप खिसक रहे थे।

उन्नीसवीं सदी के आखिरी दशकों में वैज्ञानिक हल्कों में धरती पर महाद्वीप और समुद्र के वितरण को लेकर बहस चल पड़ी थी। कुछ लोगों का मानना था कि महाद्वीप हमेशा से स्थिर रहे हैं। इसलिए समुद्र को भी अपना बंधा-बंधाया इलाका रहा है। वहीं कुछ लोग महाद्वीपों के घुम्मकड़ होने के अंदाज लगा रहे थे। इस तरह वैज्ञानिक दो खेमों में बंटे हुए थे। 1911 में अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ सिलसिलेवार अध्ययन और आंकड़ों की मदद से बताया कि एक समय दुनिया के सभी महाद्वीप दो समूहों के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। बाद में इन समूहों से महाद्वीप अलग हुए। और मौजूदा पड़ाव पर पहुंचे हैं। महाद्वीपों को खिसकाने वाले बल के संबंध में वेगनर का मानना था कि सूरज-चांद द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विशालकाय महाद्वीप खिसक रहे थे।

1925 में ब्रिटिश साइंटिस्ट हैराल्ड जैफरी ने अपनी गणनाओं के आधार पर बताया कि सूरज-चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से महाद्वीपों का खिसकाव असंभव है। जैफरी के इतने साफ शब्दों में बता देने के बाद यूरोप-अमरीकी भू-वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों के खिसकाव को खास तवज्जो नहीं दी। 1940 तक खिसकाव सिद्धांत के सभी प्रमुख समर्थक दक्षिणी गोलार्द्ध (खासकर ऑस्ट्रेलिया, द. अफ्रीका) के वैज्ञानिक थे। लेकिन इन वैज्ञानिकों के विचारों को मुख्यधारा के वैज्ञानिक हल्कों में गंभीरता से नहीं लिया जाता था।

द्वितीय विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद 1950 के दशक में धरती की अंदरूनी बनावट पता करना, गहरे समुद्रों में ड्रिलिंग करके चट्टानों के नमूने इकट्ठा करना, चट्टानों में पुराचुंबकत्व (Paleomagnetism) पता करना जैसे काम काफी सहज हो गए थे। खोजबीन के इस दौर में यह पता चला कि समुद्र की तली में लगातार फैलाव होता है - नया तल बनता है और पुराना नष्ट हो जाता है। इसी समय यह भी पता चला कि धरती की ऊपरी परत मोटे तौर पर सात प्लेट्स से मिलकर बनी है, इन प्लेट्स पर समुद्र के अलावा महाद्वीप भी मौजूद हैं। प्लेट्स का अध्ययन करते हुए ही महाद्वीपों को खिसकाने वाले बले के बारे में भी पता चला और आज दुनिया में ‘प्लेट टेक्टॉनिक्स' के सिद्धांत के पैर अच्छे से जम गए हैं।

सिद्धांतों के संबंध में हमारा यह अनुभव नया नहीं है। इससे भी पहले ऐसा होता आया है कि कोई सिद्धांत जन्म लेता है, कुछ व्याख्याएं देता है, विरोध सहता है, स्थापित होता है, कीर्ति पताका फहराता है और समय गुजरने के साथ इतिहास बन जाता है। प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स सिद्धांत के सिरमौर बनने से शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। लेकिन सवाल यह है कि जिन तथ्योंआंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए, प्लेट टेक्टॉनिक्स सिद्धांत के ज़रिए महाद्वीपों के खिसकाव को सच साबित किया गया, वे तथ्य-आंकड़े पचास साल पहले भी मौजूद थे।सिद्धांतों के सत्यापन में नई-नई तकनीकी खोजें तो सहायक होती ही हैं, लेकिन विज्ञान में वे कौन-सी ताकतें होती हैं जो तथ्यों को स्वीकारती हैं, नकारती हैं, शोध की दिशाएं तय करती हैं और अगर जरूरत पड़े तो गहरे में दफन किए तथ्यों को भी निकालकर बतौर सबूत पेश करती हैं? ‘वैज्ञानिक प्रक्रिया की आमतौर पर मान्य समझ के ऊपर सवाल उठाता है स्टीफन जे. गूल्ड को यह लेख । गूल्ड इस सदी के प्रमुख विकास वादियों में से एक थे जिनका मई 2002 में निधन हो गया है। यह लेख उनके लेखन कौशल की एक बानगी है।

बात उन दिनों की है जिन दिनों नई डार्विनी सोच का डमरू यूरोप के गगन में जोरों से बज रहा था। उन्हीं दिनों इस सोच के सबसे मुखर विरोधी भ्रूणविज्ञानी कार्ल अन्र्ट बेयर ने थोड़ा तल्खी से कहा था, "प्रत्येक सफल सिद्धांत तीन चरणों से होकर गुजरता है - पहला कदम उसे असत्य बता ठुकरा देता है, दूसरी पायदान पर उसे धर्म के विरुद्ध ठहराकर तिरस्कृत किया जाता है और तीसरे चरण में उसे खुद धर्म का रुतबा हासिल हो जाता है। यह रुतबा हासिल होने के बाद हर वैज्ञानिक यही दावा करता है कि उसने तो सिद्धांत के सत् को बहुत पहले ही ताड़ लिया था।''

मेरा पाला महाद्वीपीय खिसकाव (Continental Drift) के सिद्धांत से सबसे पहले तभी पड़ा था जब वह पायदान नंबर दो की तहकीकात से गुजर रहा था। इस सिद्धांत की ज़ोर शोर से वकालत करने वालों में से एक जीवाश्मविद् केनेथ केस्टर, मेरे कॉलेज, एंटिओक कॉलेज, व्याख्यान देने आए थे। यूं तो हमारी गिनती रूढिवादी समूहों में कतई नहीं की जाती थी, फिर भी हम में से अधिकांश लोग केस्टर के विचारों को अपने गले से नीचे न उतार पाए थे, हम सबने उनके विचारों को खती समझकर दरकिनार कर दिया। (चूंकि अब मैं बेयर की बताई तीसरी पायदान पर आ पहुंचा हूं इसलिए अपनी उजली यादों के सहारे कह सकता हूं कि केस्टर ने मेरे भीतर अनास्था के ढेरों बीज बो दिए थे।)

इसी तरह मुझे याद आता है कि कुछ सालों बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी स्नातकीय पढ़ाई के दौरान महाद्वीपीय खिसकाव के समर्थक एक ऑस्ट्रेलियाई विजिटिंग प्रोफेसर के प्रति हमारे भूविज्ञान के प्रतिष्ठित प्राध्यापक ने पूर्वाग्रह पूर्ण उपहास किया था। उस उपहास के बाद वहां मौजूद छात्र समूह में उपजे कटाक्ष भरे ठहाकों का उठना आज भी मुझे याद है। (आज तीसरी पायदान पर होने की वजह से मुझे ऐसा याद पड़ता है कि यह घटना मजाकिया जरूर थी परन्तु बेहूदगी भरी थी) परन्तु मैं अपने उन प्राध्यापक के प्रति आदर के रूप में यह भी दर्ज करना चाहता हूं कि अगले दो साल के दौरान ही उनका मत पूरी तरह बदल गया और उन्होंने अपने जीवन के बाकी साल अपने तब तक के कार्य को नये सिरे से करने में बिताए।

और, आज सिर्फ दस साल बाद आलम यह है कि मेरे अपने विद्यार्थी महाद्वीपीय खिसकाव को नकारने वाले को इससे भी ज्यादा हिकारत से निहारेंगे। अब असल मुद्दा यह है कि इतने छोटे समय में इतना भारी बदलाव कैसे आ गया?

अधिकांश वैज्ञानिक, कम-से-कम सार्वजनिक तौर पर तो, 'वैज्ञानिक पद्धति' नामक अचूक प्रक्रिया की दुहाई देते हुए दावा करते हैं कि इसी राह पर, लगातार आंकड़े इकट्ठा करते हुए, उनका पेशा सच की ओर आगे बढ़ता जाता है। अगर यह सही होता तो मेरे सवाल का जवाब काफी आसानी से मिल जाता। उनके अनुसार, दस साल पहले जो भी तथ्य मौजूद थे वे महाद्वीपीय खिसकाव के विरुद्ध जा रहे थे। लेकिन उसके बाद से हमने और बहुत कुछ सीखा है और अपनी धारणाओं को उसी हिसाब से बदला है। लेकिन मेरी दलील है कि 'वैज्ञानिक पद्धति' की यह परिभाषा आमतौर पर तो अनुपयुक्त है ही, परन्तु इस मामले विशेष में तो यह बिल्कुल ही गलत है।

दो उदाहरणों के ज़रिए

विश्वव्यापी नकारात्मक रुख के दौरान भी महाद्वीपीय खिसकाव के प्रत्यक्ष साक्ष्य, यानी हमारे महाद्वीपों की सतहों पर मौजूद चट्टानों से मिले आंकड़े व तथ्य उतने ही पुख्ता थे जितने कि आज। इन आंकड़ों के साक्ष्य को अस्वीकार किए जाने की वजह यह थी कि कोई भी हमारे महाद्वीपी को प्रत्यक्षतः ठोस दिखने वाले समुद्र तल में धंसकर आगे बढ़ने का तरीका नहीं सुझा पाया था। ऐसे किसी युक्तिसंगत ढांचे की अनुपस्थिति ने महाद्वीपीय खिसकाव के ख्याल को ही ‘बेतुका' ठहरा दिया। रही बात महाद्वीपीय खिसकाव की इस अवधारणा की पुष्टि करने वाले आंकड़ों की उन्हें समझने के तो कई तरीके और तर्क सोचे जा सकते थे। और अगर ये तमाम तर्क अस्वाभाविक या मनगढंत लगते भी थे, तो वे इतने भी अनहोने नहीं लगते थे जितना कि इनका विकल्प यानी महाद्वीपीय खिसकाव की वकालत करती दलीलें।

पिछले दशक में हमने कुछ नए आंकड़े जुटाए हैं - अब की बार समुद्री बेसिन से। इन नए आंकड़ों, भरपूर रचनात्मक कल्पनाशीलता और धरती की अंदरूनी बनावट की ज्यादा बेहतर समझ - इन सब के मेल से सामने आया ग्रहीय गतिकी (Planetary Dynamics) का नया सिद्धांत। प्लेट टेक्टॉनिक्स के इस सिद्धांत को अगर मान लिया जाए तो महाद्वीपीय खिसकाव उसका एक स्वाभाविक परिणाम है। किसी समय दरकिनार किए गए महाद्वीपीय चट्टानों से प्राप्त आंकड़ों को, ससम्मान बाहर निकाल अब महाद्वीपीय खिसकाव के निर्णायक प्रमाण के बतौर पेश किया जा रहा है। संक्षेप में, आज हमने महाद्वीपीय खिसकाव को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि नई रूढ़ि की यह अपेक्षा है।

इसे मैं वैज्ञानिक प्रगति की एक सामान्य कथा मानता हूं। पुराने सिद्धांतों की रोशनी में, पुराने तरीके अपनाते हुए जुटाए गए और खूब सारे तथ्य शायद ही कभी वैचारिक बदलाव की बुनियाद खड़ी करते हैं। तथ्य कभी ‘अपने आप नहीं बोलते', वे तो हमेशा सिद्धांत की जुबान से ही अपनी कथा कहते हैं। कला की ही तरह, विज्ञान में भी बदलती विचारधारा के पीछे सृजनशील विचार ही होते हैं। विज्ञान मूलतः एक मानवीय उपक्रम है, तर्कसंहिता के रास्ते वस्तुनिष्ठ जानकारी के किसी यांत्रिक रोबोटनुमा संचय को निश्चित नियमों में बदल देने का खेल नहीं। महाद्वीपीय खिसकाव के ‘प्रामाणिक आंकड़ों के दो उदाहरणों की मदद से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। महाद्वीपीय खिसकाव को नकारने के दौर में दबा दी गई इन दो पुरानी दास्तानों को यहां दोहराते हैं:

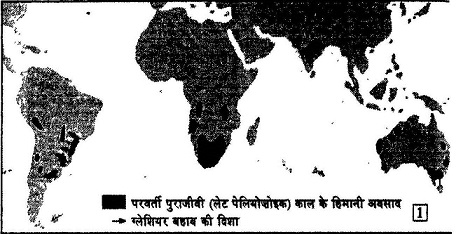

(I) पेलियोज़ोइक ग्लेसिएशनः

तकरीबन 24 करोड़ साल पहले, वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व भारत हिमनदों (ग्लेशियर) से ढंके हुए थे। अगर महाद्वीपों को स्थिर माने तो ग्लेशियरों का यह फैलाव बहुत-सी कठिनाइयां खड़ी करता है:  अ: दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में चट्टानों पर हिमनदों के बहाव से बनी धारियों का विन्यास दर्शाता है कि धरती पर ग्लेशियर आज के एटलांटिक महासागर से होकर उतरे। (चट्टानों पर ये धारियां ग्लेशियर में मौजूद पत्थरों के टुकड़ों की खरोंचों से बनती हैं) दुनिया के सब महासागर एक समूचा तंत्र बनाते हैं, और उष्णकटिबंधीय (Tropical) इलाकों से ऊष्मा के लगातार परिवहन की वजह से खुले समंदर का कोई भी बड़ा हिस्सा जमकर बरफ में तब्दील नहीं हो सकता।

अ: दक्षिण अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में चट्टानों पर हिमनदों के बहाव से बनी धारियों का विन्यास दर्शाता है कि धरती पर ग्लेशियर आज के एटलांटिक महासागर से होकर उतरे। (चट्टानों पर ये धारियां ग्लेशियर में मौजूद पत्थरों के टुकड़ों की खरोंचों से बनती हैं) दुनिया के सब महासागर एक समूचा तंत्र बनाते हैं, और उष्णकटिबंधीय (Tropical) इलाकों से ऊष्मा के लगातार परिवहन की वजह से खुले समंदर का कोई भी बड़ा हिस्सा जमकर बरफ में तब्दील नहीं हो सकता।

तकरीबन 29 करोड़ से 23 करोड़ साल पहले गोंडवाना के काफी बड़े इलाके पर बर्फ की चादर फैली हुई थी, बर्फ की नदियां (ग्लेशियर) बह रही थीं। ग्लेशियर में शामिल चट्टानों के टुकड़े ग्लेशियर के साथ चलते हुए उनके नीचे स्थित जमीन व चट्टानों पर खरोंच के निशान बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दक्षिणी अमरीका की एक चट्टानी परत को दर्शाया गया है जिस पर हिमनद द्वारा बनाए खरोंचों के निशान दिख रहे हैं। इन खरोंचों के सूक्ष्म अध्ययन से यह मालूम हो जाता है कि हिमनद के बहाव की दिशा क्या रही होगी। भारत के कई हिस्सों पर भी उस समय बर्फ की चादर बिछी हुई थी। उड़ीसा में तालचिर नामक जगह पर हिमनद द्वारा चट्टानों पर बनाए खरोंचों के निशान और गोलाकार पत्थरों के ढेर बहुतायत में मिले हैं। आज उड़ीसा को देखकर यह सोचना भी मुश्किल है कि वहां किसी समय हिम-नदियां बहती थीं, जैसी आज हिमालय पर हैं!

बः अफ्रीकी ग्लेशियर उन इलाकों में थे जो आज उष्णकटिबंधीय हैं।

सः भारतीय ग्लेशियर उत्तरी गोलार्ध के अर्ध-उष्णकटिबंधीय (Semi Tropical) इलाकों में विकसित हुए होंगे। इसके अलावा उनकी धारियां इंगित करती हैं कि उनका स्रोत उष्णकटिबंधीय हिन्द महासागर की धाराओं में था।

दः किसी भी उत्तरी महाद्वीप पर ग्लेशियर न थे। अब अगर पृथ्वी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका को जमा देने जितनी ठंडी हो गई थी तो उत्तरी कनाडा या साइबेरिया में ग्लेशियर क्यों नहीं पाए गए?

पहले मानचित्र में महाद्वीपों की मौजूदा स्थिति को दर्शाया गया है। इन महाद्वीपों पर तकरीबन 2530 करोड़ साल पहले हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद (Sediments) भी दिखाए गए हैं। इन अवसादों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है - वह है इन हिमनदों के बहाव की दिशा।

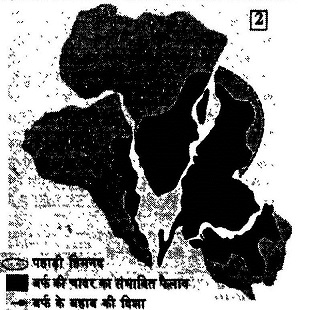

आज के मानचित्र पर अवसादों के इस वितरण को समझने के लिए दूसरे मानचित्र में 30 करोड़ साल पुरानी स्थिति निर्मित करने की कोशिश की गई है जब अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक साथ मिलकर गोंडवाना समूह बनाए हुए थे जो उस समय दक्षिण ध्रुव के ऊपर स्थित था। इन दोनों नक्शों को यदि जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि दरअसल 25-30 करोड़ साल पहले ग्लेशियरों का बहाव एक केन्द्र बिन्दु से ही चारों ओर हुआ है।

ये सारी-की-सारी कठिनाइयां एकदम हल हो जाती हैं यदि इस बर्फीले काल में (भारत सहित) सभी दक्षिणी महाद्वीप एक-दूसरे से जुड़े हों तथा यह भूखंड भूमध्यरेखा से दूर दक्षिण में स्थित हो, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। ऐसी स्थिति में दक्षिण अमेरिकी ग्लेशियर अफ्रीका से आगे बढ़े, न कि एक खुले समंदर से। ‘उष्णकटिबंधीय' अफ्रीका और ‘अर्ध-उष्णकटिबंधीय' भारत दक्षिणी ध्रुव के करीब थे; उत्तरी ध्रुव एक बड़े सागर के बीच में स्थित था जिसकी वजह से ग्लेशियर उत्तरी गोलार्द्ध में विकसित न हो सके। महाद्वीपीय खिसकाव के हिसाब से ये सभी व्याख्याएं एकदम फिट बैठती हैं, आज तो इस पर किसी को शक ही नहीं होता है।

(II) ट्राइलोबाइट का वितरण

कैम्ब्रियन ट्राइलोबाइट्स (50 से 60 करोड़ साल पहले रह रहे जीवाश्मी आर्थोपॉड्स) का वितरण। यूरोप व उत्तर अमेरिका के कैम्ब्रियन ट्राइलोबाइट्स ने खुद को दो अलग-अलग जंतु समूहों (Faunas) में विभाजित कर लिया। इनका वितरण आधुनिक नक्शों पर विचित्र-सा दिखाई देता है।

‘एटलांटिक' ट्राइलोबाइट्स के जीवाश्म समूचे यूरोप के साथ-साथ उत्तरी अमेरिका के सुदूर पूर्वी तट के चंद इलाकों में भी मिले हैं; जैसे पूर्वी न्यूफाउंडलैंड और दक्षिण पूर्वी मेसेच्युसेट्स में।

जबकि ‘प्रशांतीय' ट्राइलोबाइट्स समूचे अमरीका के साथ-साथ यूरोपीय महाद्वीप के सुदूर पश्चिम के कुछ इलाकों में पाए गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी स्कॉटलैंड और उत्तर-पश्चिमी नॉर्वे। अब यदि ये दोनों महाद्वीप हमेशा ही एक-दूसरे से तीन हजार मील दूर रहे हों तो ट्राइलोबाइट्स के उपरोक्त प्रसार को समझ पाना वाकई एक दुष्कर कार्य है।

लेकिन महाद्वीपीय खिसकाव के चलते एक उम्दा समाधान सुझाई पड़ता है। कैम्ब्रियन युग में यूरोप वे उत्तर अमेरिका अलग-अलग थे। उस समय एटलांटिक ट्राइलोबाइट्स यूरोपीय ज़मीं के चहुं ओर बहती समुद्री धाराओं में मौजूद थे जबकि पैसिफिक ट्राइलोबाइट्स अमेरिका के चौतरफ समुद्र में जी रहे थे। तत्पश्चात दोनों महाद्वीप (तलछटी चट्टानों में समाधिस्थ ट्राइलोबाइट्स समेत) एकदूसरे की ओर खिसकने लगे और अंततः एक-दूसरे से आ जुड़े। मिलन के बाद फिर जुदाई हुई, यानी दोनों महाद्वीप खिसक-खिसक कर एक-दूसरे से फिर अलग हो गए। लेकिन इस बार ठीक उन्हीं जोड़ों से नहीं जहां ये पहले मिले थे। पश्चिमी यूरोप का कुछ हिस्सा अमेरिका के पूर्वी हिस्से के साथ चला गया, इसी तरह पूर्वी अमेरिका का कुछ हिस्सा पश्चिमी यूरोप में ही रह गया। उपरोक्त दोनों उदाहरण वैसे तो आज ‘खिसकाव' के सबूत के बतौर धड़ल्ले से पेश किए जाते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब इन्हें पूरे तौर से नकारा गया। इसलिए नहीं कि आंकड़े या जानकारी अधूरी थी बल्कि इसलिए क्योंकि महाद्वीपों को चलायमान रखने का संभव तरीका अभी तक कोई भी सुझा नहीं पाया था। सभी मूल खिसकाववादियों का मानना था कि महाद्वीप एक स्थिर समुद्री तल में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। महाद्वीपीय खिसकाव के सिद्धांत की सबसे पहली वकालत करने वाले अल्फ्रेड वेगनर का तर्क था कि केवल गुरुत्व ही महाद्वीपों को चलायमान बना सकता है। उदाहरण के लिए महाद्वीप आहिस्ता-आहिस्ता पश्चिम की ओर खिसकते हैं क्योंकि

उपरोक्त दोनों उदाहरण वैसे तो आज ‘खिसकाव' के सबूत के बतौर धड़ल्ले से पेश किए जाते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब इन्हें पूरे तौर से नकारा गया। इसलिए नहीं कि आंकड़े या जानकारी अधूरी थी बल्कि इसलिए क्योंकि महाद्वीपों को चलायमान रखने का संभव तरीका अभी तक कोई भी सुझा नहीं पाया था। सभी मूल खिसकाववादियों का मानना था कि महाद्वीप एक स्थिर समुद्री तल में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। महाद्वीपीय खिसकाव के सिद्धांत की सबसे पहली वकालत करने वाले अल्फ्रेड वेगनर का तर्क था कि केवल गुरुत्व ही महाद्वीपों को चलायमान बना सकता है। उदाहरण के लिए महाद्वीप आहिस्ता-आहिस्ता पश्चिम की ओर खिसकते हैं क्योंकि

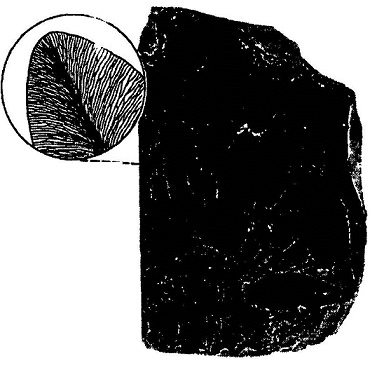

ओलेनेलस ट्राइलोबाइट जीवाश्म: दुनिया के प्राचीनतम ट्राइलोबाइट में से एक हैं ओलेनेलस। ये स्कॉटलैंड (यूरोप) और न्यूफाउंडलैंड (अमरीका) की लगभग 55 करोड़ साल पुरानी चटटानों में पाए गए हैं। उस समय अमरीका और यूरोप आपस में जुड़े हुए नहीं थे। इसके बाद अमरीका और यूरोप एक-दूसरे के करीब आए और आपस में जुड़ गए। कुछ करोड़ साल बाद अमरीका और यूरोप एक-दूसरे से फिर अलग हुए। इस बार विभाजन रेखा वो नहीं थी जो संधि के समय थी। फलस्वरूप ओलेनेलस के जीवाश्म यूरोप के पश्चिमी हिस्से में और अमरीका के पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। पत्तियों की छाप: ऑस्ट्रेलिया की 30 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में पत्तियों के जीवाश्म मिले हैं। ये पत्तियां वनस्पतियों के जिस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें ग्लॉसॉप्टेरिस वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमरीका, दक्षिण अफ्रीका और भारत में एक ही समय की चट्टानों में जीवाश्मों के रूप में पाई जाती हैं। महाद्वीपों के खिसकाव के समर्थक और विरोधियों ने अपनी-अपनी दलीलों को पुख्ता ढंग से पेश करने के लिए ग्लॉसॉटेरिस के जीवाश्मों का जमकर इस्तेमाल किया था। भारत में मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में गोंडवाना समूह की कोयले की परतों और अन्य चट्टानों में ग्लॉसॉन्टेरिम वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं।

पत्तियों की छाप: ऑस्ट्रेलिया की 30 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में पत्तियों के जीवाश्म मिले हैं। ये पत्तियां वनस्पतियों के जिस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें ग्लॉसॉप्टेरिस वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमरीका, दक्षिण अफ्रीका और भारत में एक ही समय की चट्टानों में जीवाश्मों के रूप में पाई जाती हैं। महाद्वीपों के खिसकाव के समर्थक और विरोधियों ने अपनी-अपनी दलीलों को पुख्ता ढंग से पेश करने के लिए ग्लॉसॉटेरिस के जीवाश्मों का जमकर इस्तेमाल किया था। भारत में मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में गोंडवाना समूह की कोयले की परतों और अन्य चट्टानों में ग्लॉसॉन्टेरिम वनस्पतियों के जीवाश्म पाए जाते हैं।

सूर्य-चंद्र के आकर्षण बल उन्हें ऊपर को खेंचे रहते हैं, जबकि उनके नीचे की धरती अपनी चाल से घूम रही होती है।

प्रत्युत्तर में भौतिक शास्त्रियों ने गणनाओं के आधार पर साबित किया कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि इतने भारी भरकम, इतने विशाल महाद्वीपों को नहीं धकेल सकता। वेगनर के दक्षिण अफ्रीकी समर्थक एलेक्सिस दुयू तॉइ (Alexis du Toit) ने एक अलग ही सुझाव सामने रखा। उसका कहना था कि महाद्वीपीय किनारों पर रेडियोधर्मिता की वजह से समुद्री तल पिघल जाता है जिससे महाद्वीप आगे की ओर सरक पाते हैं। ऐसी परिकल्पनाओं ने वेगनर के सुझाव की विश्वसनीयता बढ़ाने में बिल्कुल भी मदद नहीं की।

अब चूंकि किसी संभव तरीके के बगैर खिसकाव का ख्याल ही बेतुका नजर आ रहा था इसलिए सारे रूढिवादी भू-वैज्ञानिक यह साबित करने में जुट गए कि महाद्वीपीय खिसकाव का समर्थन करते दिखने वाले ये सब साक्ष्य एक-दूसरे से स्वतंत्र संयोग भर हैं।

महाद्वीपों को जोड़ने वाले पुल

1932 में, प्रसिद्ध भू-वैज्ञानिक बेली विलिस ग्लेशियरों के साक्ष्य को स्थिर महाद्वीपों के आधार पर समझाने में जुट गए। इस उद्देश्य से उसने 3000 मील चौड़ाई वाले महासागर को खूब सारे संकरे स्थल-सेतुओं से पाट दिया। एक पुल उसने पूर्वी ब्राज़ील व पश्चिमी अफ्रीका के बीच डाला, दूसरा अफ्रीका से मालागेसी गणराज्ये के रास्ते सुदूर भारत तक और तीसरा बोर्निओ व न्यू गिनी होते वियतनाम से ऑस्ट्रेलिया तक।

उसके सहयोगी ‘येल' के प्रोफेसर चार्ल्स शुखर्ट ने एक पुल ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका और दूसरा पुल अंटार्कटिका से दक्षिण अमेरिका तक सुझाकर दक्षिणी महासागर का बाकी दुनिया के महासागरों से अलगावे पूरा कर दिया। ऐसा अलग-थलग समंदर दक्षिणी छोर पर बर्फ में तब्दील हो सकता है और नतीजतने वहां से शुरू होकर ग्लेशियर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी छोर की ओर बह सकते हैं। इसकी ठंडी जल धाराएं दक्षिणी अफ्रीका के ग्लेशियरों का भी पोषण करेंगी।

जबकि भू-मध्य रेखा से 3000 मील ऊपर मौजूद भारतीय ग्लेशियरों की व्याख्या किसी अन्य तरीके से ही हो सकती थी। विलिस ने लिखा “इन घटनाओं के बीच किसी भी तरह के प्रत्यक्ष संबंध की कोई भी तर्कसंगत कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्य कारण व स्थानीय भौगोलिक व टोपोग्राफिक परिस्थितियों के हिसाब से ही इस पर विचार किया जाना चाहिए।'' अब विलिस के खोजी दिमाग का भी भला क्या सानी। भारतीय ग्लेशियरों की व्याख्या के लिए उसने बस एक ऐसी ऊंची स्थलाकृति का सुझाव दिया जिससे दक्षिण से आने वाली गर्म, नम हवाएं घनीभूत होकर बर्फ की शक्ल में बरसे। अब उत्तरी गोलार्द्ध के शीतोष्ण व बहुत ठंडे अतिशीतल, आर्कटिक क्षेत्रों के हिस्सों में बर्फ की अनुपस्थिति की व्याख्या विलिस ने समुद्री धाराओं के एक ऐसे तंत्र की रचना के आधार पर की; उसका मानना था कि “समुद्री सतह के ठंडे पानी के नीचे गर्म पानी की धाराएं उत्तर की ओर बह रही थीं, जो आर्कटिक क्षेत्र में ऊपर उठकर, सतह पर आकर वहां के तंत्र को गर्मा देती थीं।' इन सेतुओं द्वारा सुझाए समाधान से शुखर्ट ने चैन की सांस ली।

इन तमाम जमीनी सेतुओं की एक मात्र साझा विशेषता थी उनका नितांत काल्पनिक होना। कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण इन सेतुओं की मौजूदगी का समर्थन नहीं करता था। लेकिन कहीं आपको ऐसा न लगे कि इन सेतुओं के समर्थकों ने रूढ़िवादी सिद्धांतों को बचाने के लिए कोरी कपोल-कल्पनाएं रच डाली; इसलिए मैं यहां स्पष्ट कर दें कि विलिस, शुखर्ट और तीस के दशक के किसी भी तर्कप्रिय भू-वैज्ञानिक को हज़ारों मील लंबे काल्पनिक ज़मीनी सेतुओं के मुकाबले स्वयं महाद्वीपीय खिसकाव का विचार कहीं दसियों गुना बेतुका लगता होगा।

ऐसी अथाह उपजाऊ कल्पनाओं के होते हुए कैम्ब्रियन ट्राइलोबाइटस ने ऐसी कोई खास मुश्किल पेश न की। एटलांटिक और प्रशांतीय प्रदेशों को विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों के रूप में सुझाया गया; न कि दो अलग-अलग जगहों के रूप में - जहां प्रशांत महासागर उथला था और अटलांटिक महासागर गहरा। कैम्ब्रियन-युगीन महासागरीय बेसिन के लिए जैसी सुहाए वैसी काल्पनिक ज्यामिति गढ़त हुए भू-गर्भ-शास्त्रियों ने अपने नक्शे तैयार किए जो उस समय उपलब्ध साक्ष्यों से मेल खाते थे।

नई तकनीक, नए विचार

1960 के उत्तरार्द्ध में जब महाद्वीपीय खिसकाव चलन में आया तब महाद्वीपीय चटटानों से मिले आंकड़ों की उसको स्थापित करने में कोई भूमिका न थी। 'खिसकाव' तो नए साक्ष्य द्वारा समर्थित नए सिद्धांत का पोंचा पकड़कर चला आया। वेगनर का सिद्धांत भौतिक रूप से इसलिए असंभव लगता था क्योंकि उसका विश्वास था कि महाद्वीप अपना रास्ता समुद्र तल में धंसकर बनाते हुए, आगे बढ़ते हैं।

लेकिन महाद्वीपीय खिसकाव किसी और तरीके से कैसे हो सकता था? समुद्र तल, पृथ्वी की सतह - ये सब तो स्थिर ही होना चाहिए। आखिरकार, अगर महाद्वीप रूपी ये टुकड़े पृथ्वी की सतह पर सुराख छोड़े बिना इधर-उधर सरकें, तो ये जाएंगे कहां? मामला एकदम स्पष्ट लगता है। या फिर कोई तरीका है क्या, ऐसा कोई तरीका जो हम अभी तक सोच ही नहीं पाए थे?

अक्सर हमारे सिद्धांत ही ‘असंभव' को परिभाषित करते हैं, प्रकृति नहीं। क्रांतिकारी विचारों की खासियत ही यही होती है कि उनके कदम अनजानी राहों पर पड़ते हैं।

अब अगर महाद्वीपों को समुद्रतल में धंस के ही आगे बढ़ना है तो खिसकाव संभव नहीं है। लेकिन अगर मान कर चलें कि महाद्वीप समुद्र तल की भू-परत में फंसे हुए हैं और समुद्र तल के टुकड़ों के खिसकने के साथ-साथ खिसकते हैं तो क्या स्थिति निर्मित होती है लेकिन अभी-अभी तो हमने कहा कि धरती की सतह बिना छेद छोड़े आगे कैसे गतिमान हो सकती है। तो अब हम आ पहुंचे एक ऐसी अंधी गली में जहां से केवल उर्वर कल्पनाशीलता के सहारे ही उबरा जा सकता है। यहां पर अब और अवलोकन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी धरती का बुनियादी रूप से एक अलग मॉडल सोचना व प्रस्तुत करना होगा।

जहां तक ऐसे किसी मॉडल में ‘खिसकाव' से उत्पन्न छिद्रों या अंतराल का सवाल है, उसे तो हम एक ऐसी अनूठी परिकल्पना से पाट सकते हैं। जो तार्किक भी लगे। उदाहरण के लिए अगर समुद्र तल के दो टुकड़े एक-दूसरे से दूर होने लगे तो भी वे अपने पीछे कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ेंगे - यदि उस स्थान को भरने के लिए धरती के अंदर से पदार्थ ऊपर उठता रहे। इस कथन को उलटते हुए। हमें और भी आगे बढ़ सकते हैं - ऐसा भी संभव है कि पृथ्वी के अंदर से ऊपर आ रहा नया पदार्थ ही संभवतः पुराने समुद्र-तल को आगे धकेल रहा हो। लेकिन चूंकि पृथ्वी बढ़ या फैल तो रही नहीं है तो फिर ऐसे इलाके भी होने ही चाहिए जहां पुराना समुद्र तल ढह कर धरती के अंतस में समा रहो हो। यानी कि सर्जन और विध्वंस का संतुलन कायम रह पाए।

दरअसल पृथ्वी की सतह दस से कम प्रमुख ‘प्लेट्स' में विभक्त हुई दिखती है। इन प्लेटों के चहुं ओर सर्जन के स्थल यानी समुद्री कगारें (Oceanic Ridges) और विध्वंस के स्थल यानी खाइयां (Trenches) मौजूद हैं। इन्हीं प्लेट्स पर महाद्वीप जमे हुए हैं, और सर्जन स्थलों (समुद्र कगारों) से परे जाते समुद्री तल के संग-संग घूमते हैं। महाद्वीपीय खिसकाव अब पुराना नवाचारी रुतबा खोकर हमारी नयी रूढ़ि, प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स, का एक निज्वेष्ट परिणाम भर रह गया है।

फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास एक ऐसी गतिमान रूढ़ि है जो शायद उतनी ही निश्चित एवं जड़ है, जिस स्थिरवादी रूढ़ि की जगह वह आ बैठी है। इसी के चलते, ‘खिसकाव' के पुराने सब आंकड़ों को उत्खनित कर बतौर निर्विवाद प्रमाण पेश किया जा रहा है। जबकि घुमक्कड़ महाद्वीपों की धारणा की वैधता निश्चित करने में इन आंकड़ों की कतई कोई भूमिका नहीं रही। खिसकाव की अवधारणा की पताका तो इसलिए फहरी क्योंकि वो नए सिद्धांत के लिए ज़रूरी परिणाम बन गई थी।

नई परम्परा हमारे समस्त आंकड़ों को अपने रंग में रंग देती है। इस जटिल संसार में ‘शुद्ध तथ्य' जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ साल पहले जीवाश्म वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में लिस्ट्रोसॉरस नामक एक सरीसृप का जीवाश्म मिला। यह दक्षिण अफ्रीका में भी रहता था और शायद दक्षिण अमेरिका में भी (शायद इसलिए क्योंकि दक्षिण अमेरिका में उस काल की चट्टानें नहीं पाई गई हैं)। अगर विलिस और शुखर्ट के सम्मुख किसी ने खिसकाव का यह तर्क पेश करने की हिमाकत की होती तो उसकी तो छुट्टी हो जाती। और ऐसा करना बिल्कुल सही भी होता। क्योंकि आज अंटार्कटिका व दक्षिण अमेरिका एक -दूसरे से कमोबेश टापुओं की श्रृंखला के जरिए जुड़े हैं और निश्चय ही पुराकाल में अलग-अलग समयों पर एक स्थलसेतु के ज़रिए आपस में जुड़े थे। (समुद्र के जल-स्तर में थोड़े से घटाव मात्र से ऐसा स्थल सेतु प्रकट हो सकता है)। लिस्ट्रोसॉरस ने यह छोटा-सा सफर आसानी से तय कर लिया होगा। इसके बावजूद केवल इसी आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने संपादकीय लिखा कि इससे महाद्वीपीय खिसकावे का सिद्धांत सिद्ध होता है।

सिद्धांत की प्रमुखता या श्रेष्ठता संबंधी इस तर्क से मेरे कई पाठक विचलित हो सकते हैं। क्या इससे रूढ़िवादिता नहीं बढ़ती और तथ्य के प्रति अनादर को बेल नहीं मिलता? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। इतिहास के सबक कहते हैं कि सिद्धांतों की सत्ता प्रतिद्वंद्वी सिद्धांतों द्वारा पलटी जाती रही है -

रूढ़िवादिता की चूलें कभी भी अटल। नहीं होतीं। साथ ही, मैं प्लेट टेक्टॉनिकी के प्रति उत्साह को लेकर भी परेशान नहीं हूं। इसके दो कारण हैं - अव्वल तो मेरी सहज बुद्धि मुझसे कहती है कि यह सच है। दूसरे मेरी जीवटता कहती है कि यह परिकल्पना नितांत रोचक है - इतनी कि हम कह सकें कि पारम्परि विज्ञान उन तमाम चीज़ों में कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकती है जो अवैज्ञानिक विश्वास-शीलता में ईजाद की जाती रही हैं, जाती है और जाती रहेंगी.......

इस लेख में इस्तेमाल किए गए चित्र मूल लेख में नहीं थे।

स्टीफन जे. गूल्डः प्रसिद्ध जीवाश्मविद और विकासवादी जीववैज्ञानिक म्टीफन जे, गुल्ड का बचपन न्यूयॉर्क में गुज़ग। एंटियोक कॉलेज में स्नातक हुए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान और प्राणिविज्ञान के प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। उन्होंने विकासवाद, विज्ञान का इतिहाम, जीवाश्म विज्ञान जैसे अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं - द मिममेजर ऑफ मेन, हेन्म टीथ एंड हॉर्मिम टोज़,दे फ्लेमिंगोज़ स्माइल, वंडरफुल लाइफ, एवर मिन्म डार्विन आदि।

अनुवादः मनोहर नोतानीः अनुवाद कार्य में रुचि, भोपाल में रहते हैं।

यह लेख 'एवर मिन्स डार्विन' किताब से साभार।

संदर्भ के अंक 14 एवं 15 में प्लेट टेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित लेख प्रकाशित किए गए हैं।